日前,有重庆市民反映其儿子孙某某是2025年应届高考体育特长生,高考后被贵州一所高校录取。没想到入学不久学校体检复查时,儿子被查出色弱遭到退学,而高考时的体检显示是正常的。

根据报道,该学生高考后被录取到了贵州遵义医科大学运动康复专业,入校十多天后,学校组织体检复查查出色弱,由于该专业不招收色弱学生,经学校商议决定,取消该生入学资格。

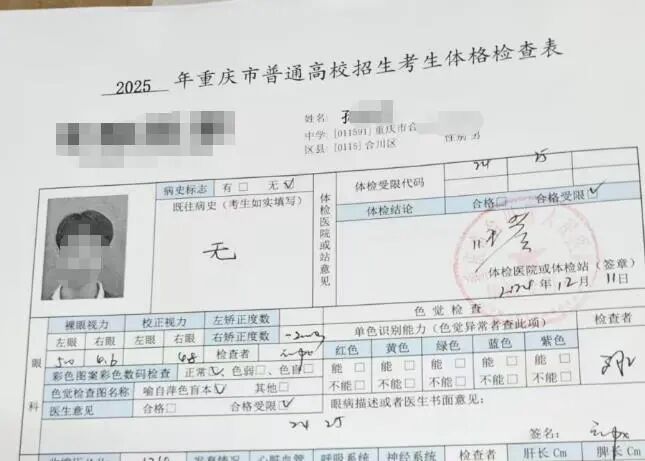

孙某某的高考体检表

由于高考体检和学校体检不一致,学生后来自己也去复查,证实了确实系色弱。那么严格按照招生规定,学生似乎不应当被录取到该专业。但问题是,这位学生并没有做错什么,他当然会根据高考体检结果来填报专业。这本来是程序上的偏差,但最终却让学生扛下了所有,这难免让当事人觉得不公平。

更值得深思的是,高考体检怎么会不可靠?体检原本的目的,就是为了在录取前就排除不符合专业要求的情况,保障录取公平与教育资源合理分配。而现在结果有偏差,反而成了学生的不确定风险 ,对于考生前途可谓影响巨大,影响范围恐怕也不会仅限于一位考生。

那么对于当初高考体检为何会出现疏漏,是否严格按照流程进行,是否存在检测设备、光线环境或判定标准不一致等问题,都值得深入追问。在网络上甚至还有猜测该学生“隐瞒”“找关系”的猜测,对其冷嘲热讽,这也说明高校及考生所在地的教育部门,都有必要展开深入调查,无论是哪种情况造成的疏漏,都是一个涉及教育公平的严肃命题,不能草草了事。

另外值得追问的是学校的处理。退学似乎确有难处,学校曾表示,该生“是体育考生,和普通批学生不一样。我们学校有两个体育类专业,但这两个专业对于色觉都有要求,所以他不能转专业,只能安排退学”。也就是说,该校体育专业有限,没办法调剂。

但正因为如此,学校更应展现出应有的温度。如果学生并无主观过错,完全是因体检误差所致,那么是否考虑可以采取一些救济机制?比如在制度框架内,在校内相近分数的专业进行协调,而不仅限于体育专业;或是与上级教育主管部门沟通,与同批次其他高校协调;也可以为其保留学籍,待教育部门核实责任后再作最终决定。这些补救手段,也不妨认真研究。

近些年关于学生放弃入学的新闻不少,一些学校往往会公示学生信息,颇有警示的意味。数年前某地还曾规定,录取后不入学的考生次年高考志愿填报将受限,对于学生“违约”颇为严格。

那么反过来,现在的情况,某种程度上是学校或是考试流程的“违约”,错误恐怕也不能仅让学生承担,这当中的失误应当有人负责。无论是不是能扭转被退学的决定,但至少应当向这位考生传递一个信号:今天的局面不是你的错,所有相关者都会共同承担后果。

这也是维护教育公平的题中之义。教育体系的完善不仅在于规章的严格,也在于它能否在意外面前展现出温度,留足兜底机制,更妥善地保障每一位考生的权利。因此,若能以此为契机,完善体检流程、明确责任边界、建立补救通道等,那么此事就能推动制度改进,而不只是留下“一声叹息”。