2025年是郑逸梅诞辰一百三十周年,前不久刚在上海书展面市的《郑逸梅日记》,应该就是为了纪念补这位著名的“补白大王”。十年前,中华书局出版《郑逸梅友朋书札手迹》是为了纪念他的一百二十岁诞辰,《郑逸梅友朋尺牍·郑逸梅家藏尺牍》的出版,其意义自然不言而喻。不过有点可惜,《郑逸梅友朋尺牍·郑逸梅家藏尺牍》的编校似乎不及前者严谨,留有些小瑕疵。如对上款的考定,《家藏尺牍》中吴大澂一通上款“铜井”,编者将之误定为莫友芝侄子莫棠(1865-1929),实际上是苏州人顾肇熙(1841-1910)。吴大澂致顾肇熙的书札一批,民国间从顾氏家中散出,由苏州集宝斋孙伯渊购得,恰好顾廷龙先生编《吴愙斋先生年谱》时搜集吴氏资料,见到这批书札,因要价过高没买,向孙伯渊商借回家,临摹了一套。这套摹本原用环形针别着,十几年前我在复旦见到时,回形针已经生锈脱落,于是请古籍部的黄正仪老师用线钉好。顾廷龙先生遗留的这批资料,后由顾诵芬院士捐存上海图书馆。吴大澂的原札一度流出境外,前些年现身日本拍场,而今部分已流回国内。

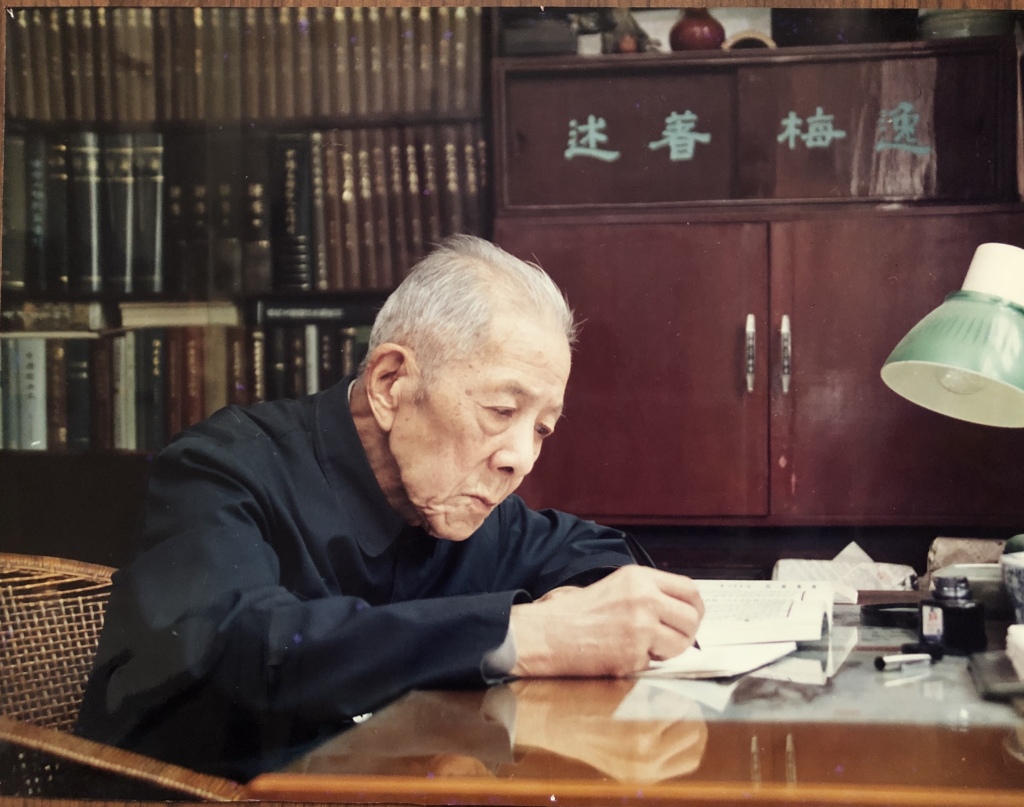

郑逸梅(1895年10月19日-1992年7月11日)

又如《郑逸梅友朋尺牍》共547页,潘景郑致郑逸梅书札就占318页,篇幅已超过一半多。正因其数量多,于是就出现了其他只有一两通几页不会发生的前后顺序错乱、重复者的情况。其中,一通信两页、前后顺序颠倒者有268-269页、272-273页、274-275页、330-331页、338-339页、352-352页、362-363页、385-386页、394-395页、4232-433页等,一通信三页、顺序错乱者有418-419-420页一例;内容完全相同的一页、重复印刷两次者有二例,即365-366页、477-478页;一通两页内容前后相连,而影印竟相去甚远,如278页下连282页,312页下连467页,这种分隔,让人不免有割裂之憾。

以上所举,不过小疵,毕竟此次公布潘景郑书札较之王贵忱、王大文桥梓所编《学人墨迹丛书》第一辑《潘景郑》体量更大,应是近年出版的最大一宗,内容颇涉掌故,堪为谈助。众所周知,《艺林散叶》正续编是“补白大王”郑逸梅的代表作,其背后隐藏着众多身影,从这批书札可窥见,潘景郑的身影赫然在其中。

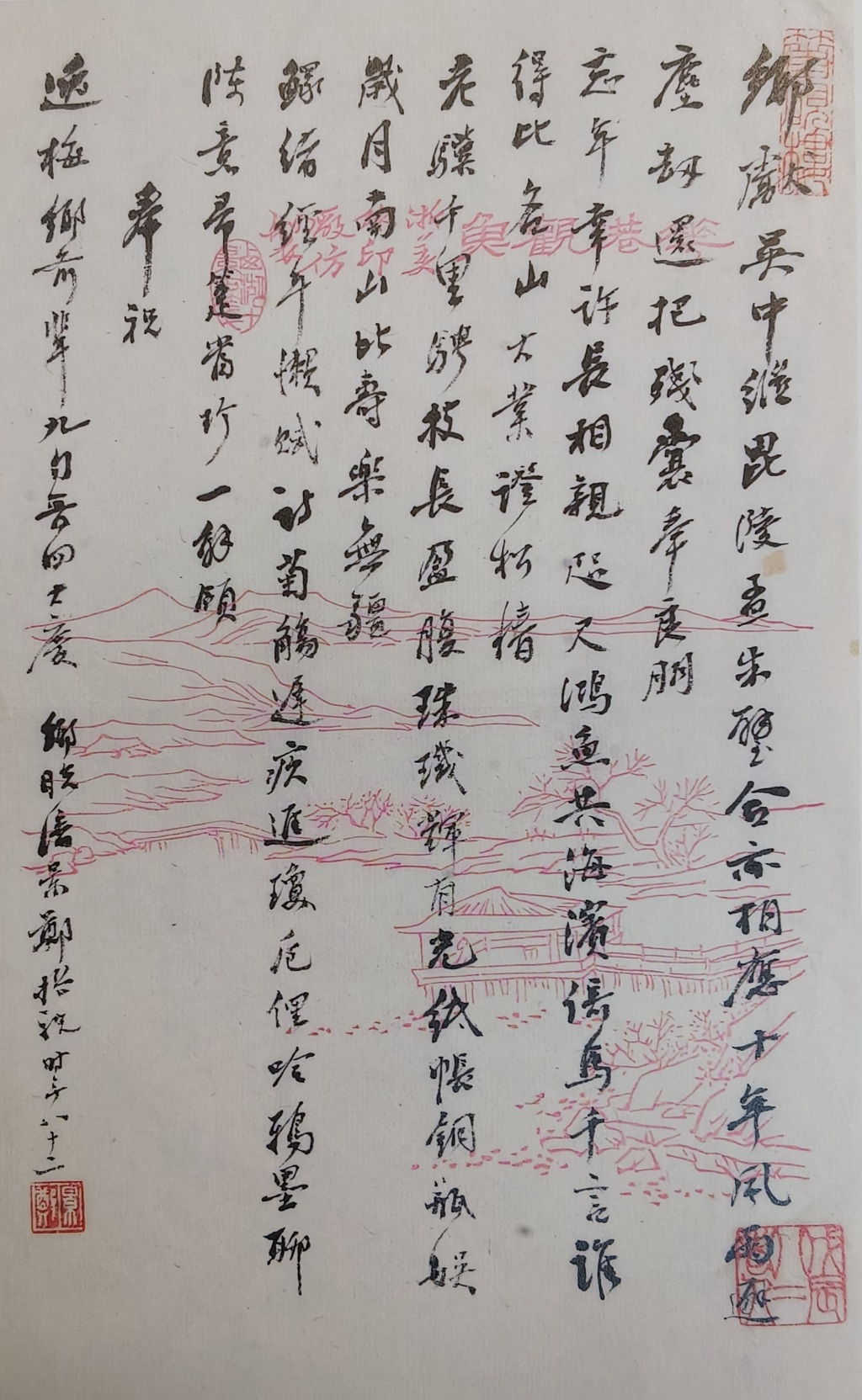

潘景郑贺郑逸梅九十四岁生辰诗

一、苏州藏书遭论斤出售

这批潘景郑书札中,重复出现的内容有几个:一是寄信时,往往附上一两页清代或近代名人的手札,作为赠品。一是问两人都预订的大部头工具书,如分卷出版的《汉语大字典》、台湾版的《中文大辞典》之类,拿到的册数是否一样?一是提供资料,请郑逸梅将友生如黄秋甸、董慕节、黄怀觉、朱嘉宾、赵嘉福等人的事迹写入其著作中,以期留名后世,另外就是请郑逸梅向熟悉的师友如周炼霞等代征《寄沤填词图》,并乞郑氏撰《填词图序》。

《艺林散叶》正续编中涉及潘景郑者共计十五条,其中“潘景郑藏书数百箱,未及携沪,被其苏居之侄论斤出售,版片二三万件,悉作炊薪”一条,被再次写入了《藏书家潘景郑》一文。这个遗憾是潘景郑晚年时常念叨的,在《著砚楼书跋》中屡次提及,在致郑逸梅的书札中也不止一次感叹。

至今还记得,刚以百岁高龄去世的江澄波先生昔日亲口告诉我,1950年代,他曾帮老师潘景郑从苏州南石子街的老宅中挑选过好一些的书,打包寄往上海。当时书被堆在一个佛堂里,存量很大,无法全部运沪。到了1955年,这批书因潘宅年久失修,滋生白蚁,被侄子潘家嵘全部处理。当年苏州市文管会闻讯后,派人前去拣选,购入一批古籍,其中著名的《潘祖荫日记》稿本十二册,就是个中佼佼者。上海图书馆藏有潘祖荫《潘文勤日记》(光绪十四年)稿本一册,是潘景郑携沪后捐赠上海图书馆的。

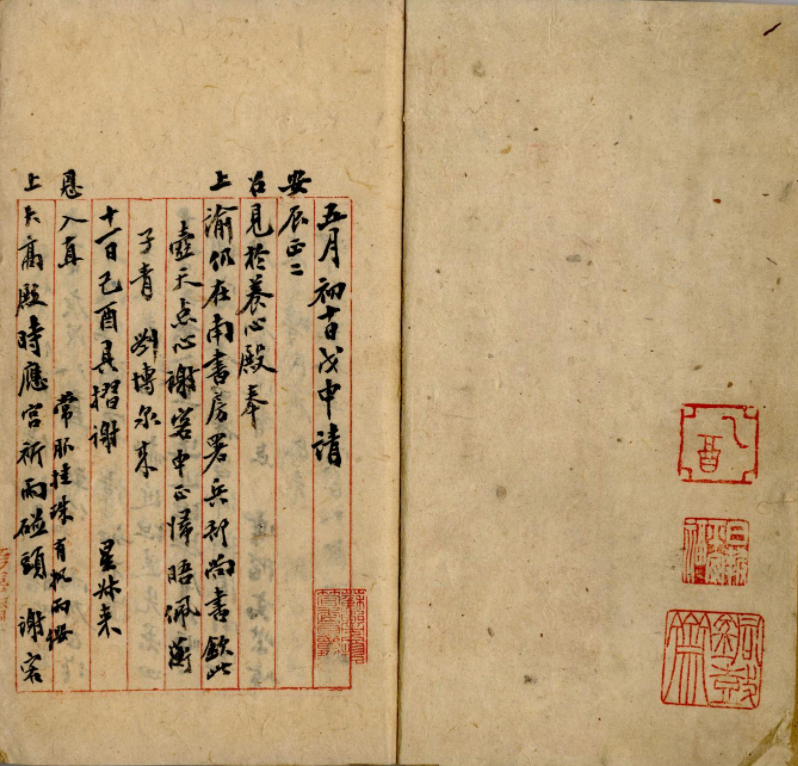

潘祖荫日记稿本

据在苏州市文管会任职的钱镛日记披露,1955年11月2日“五时半下办公时,有临顿路旧书贾来反应云,南石子街潘家在卖旧书,以斤论价,卖与纸厂去还原,甚为可惜,要去了解一下才好”。11月4日下午,钱镛“去月声庵,在仁孝里十二号。去看察潘家书的情况。此书是潘博山所有,现由潘家荣经管,有书二百多箱,蛀腐不堪,彼云:政府如要,可尽量供献,尽先由政府选择。我会去俞钰、潘圣一、尤墨君、沈维钧四人,取回书378册”。据民国《吴县志》卷三十七载:

月声庵在仁孝里,宋淳祐间建。旧为五圣阁,明天启初,里人许子禹捐资建观音阁于其左。汤文正公奏毁淫祠,遂斥五圣而专奉观音。乾隆中,里人夏振公等改建文昌阁,阁下为张国维、祁彪佳、涂必宏、慕天颜、丁思孔、李念兹、韩馨等祠。后馨裔孙裕生等更筑精舍,且新两阁,沈德潜题为月声庵。

地点与钱镛所记合。月声庵自清康熙以后,大殿主要供奉观音,江澄波先生称之为佛堂,应该是准确的。

11月6日,钱镛陪文管会主任谢孝思前往潘家看书,“该书有二百余箱之多,堆于一佛殿内,底层已蛀去很多,甚为可惜”,于是决定请顾公硕、潘圣一、沈维钧三人去挑选有用的入藏文管会,后面为加快速度,人手增加到七个,尤墨君、林伯希、陆尹甫、韦均一都参与其事。同时,钱镛去了解书主情况,潘家嵘住在古吴路十号,并不住南石子街。经过几天向两处居委会打听并证明,这批书籍潘家嵘有权处置。苏州文管会前后用了一周时间,抢救了一万多册书,这批书现藏于苏州博物馆。

这批藏书的流散,身在上海的潘景郑只知是被侄子潘家嵘论斤卖了,并不知有白蚁蛀坏及苏州市文管会的挑选购买一节,也不清楚有一批书至今仍保存在苏州博物馆。而苏州市文管会方面,则是从抢救文物的角度出发,从潘家拣选了一批旧藏古籍,整件事都和潘家嵘接洽,似乎与潘景郑没有发生一点关系。结果,作为书主的潘景郑听到书被贱卖,扼腕叹息,成为他晚年的心结;作为买主的苏州市文管会以廉价购得古籍善本,丰富了馆藏,保护了文物,一直以来,都是值得称道的重要业绩。

二、隐身《艺林散叶》之后

不同的信息来源,加上不同的立场,往往形成了不同的结论,有时甚至一好一坏,截然相反。这一点,在《艺林散叶》的创作上也有所体现,郑逸梅对友生提供的材料,本人都进行个性化的剪裁。如“邓廷桢遗像”与“马湘兰熏炉”两条,原文一长一短:

邓廷桢遗像一卷,为群碧楼收藏,后散出,潘景郑得之。解放初,捐赠南京博物院。

潘景郑有马湘兰熏炉,铜质,雕花甚精,炉底刻“广生庵”字样,红木椟盖,有罗振玉题字。为群碧楼收藏。抗战时,群碧主人下世,散出于市,景郑购得之。建国后,南京博物院院长曾昭燏来沪相访,欲征南京文物,景郑以马湘兰为秦淮八艳之一,即以是炉捐献南京博物院。

上述两条,潘景郑是一起写信告诉郑逸梅的,《郑逸梅友朋尺牍》第464页一通提到“大著《散叶》已脱稿,忽思得旧藏马湘兰熏炉及邓廷桢像,皆有文物历史价值,今俱捐南京博物(院),可以踪迹及之。因随笔摘录经过,未知大著尚能补入否”,据第一句提到《艺林散叶》已脱稿尚未付印,推测此札可能写于1981年七月四日。郑逸梅按《艺林散叶》的体例,将两件文物分成了两条。另外两条分别记潘景郑藏印、用印:

潘景郑藏有文彭印,刻文“有酒且酌”,其他名印,约五六百方。

潘景郑昔日有句云“爱我何须问骨肉,论交唯有得深知”,谓“不啻为逸梅而发”,因请黄怀觉刻一印“高密深知”。高密,郑康成也。

前者可能从《郑逸梅友朋尺牍》第406页一通“承告抄家印章,确是本人所藏,晚被抄三代用印及个人用印多至五六百方,其中尚有文彭刻‘有酒且酌’印、仓石刻印二方,至今一印无着”一句化出。后者潘景郑书札中没见提及,但频繁盖在《郑逸梅友朋尺牍》第405-438页的信笺上,反过来道破此印出典、刊刻者。第424页有感谢郑逸梅赠送《清娱漫笔》二册之说,推测此印或作于1984年。在同一函中,潘景郑告诉郑氏,终于从文清小组领会了被抄的家谱,但他所藏老师章太炎书法二十几件、吴湖帆书画十余件“皆无有一得,真令人闷损”。

1985年,郑逸梅曾专门又给潘景郑写过一篇《藏书家潘景郑》,取材多出自潘景郑本人记述。通检《郑逸梅友朋尺牍》,第320页那一份潘景郑自撰小传,第267页那一页自述著作、藏书情况说明,以及第270页自述金石拓本收藏及归宿,都应该是此文来源之一。在《藏书家潘景郑》中,郑逸梅提到“景郑十三四岁,习训诂之学”,没有说师从何人?在第359页书札里,潘景郑给出了答案——孙伯南。两三年之后,1988年《苏州杂志》创刊前夕,顾荣木曾托潘景郑介绍,前去拜访郑逸梅征稿,同时潘氏页提出,“拟恳为先师孙伯南先生拟一文字,登之报刊”(398页)。果不其然,不久后,郑逸梅《孙伯南桃李遍吴中》一文公开发表,这也是潘氏居中出力的结果。

《藏书家潘景郑》一文中,记述潘氏收藏囊括古籍、金石、碑拓等多个门类,却不知潘景郑曾收藏过甲骨文,直到他看了胡厚宣的文章,写信问起,潘景郑才告诉他(《郑逸梅友朋尺牍》405页):

胡文所述敝藏甲骨,晚于抗战前曾得铁云遗笈百余片,装为一匣。解放后,郭若愚辑印殷虚缀存内收入,故胡氏及之。敝藏于五十年代让给汪伯绳君(亦苏州人,抗战时经营纸业致富),后汪亦衰落,不知流入何所矣。

这条内容,其实很适合编入《艺林散叶》,却没有收,不知何故?潘景郑尽管晚年对留在苏州的书遭到斥卖、抄家之物没全部退还之类的事,不时在书札中发发牢骚,实际上却很看得开,常说劫后能安度晚年,已属幸事。这可能与他世家公子出身有关,对于身外之物并不执着,另一方面他又很重感情,对别人好,不好意思受人恩惠,收到点滴馈赠,往往加倍答谢他人。

较之他对于自己的著作反而持听之任之的态度,晚年的潘景郑更致力于帮兄长潘博山重版《明清藏书家尺牍》、《画苑尺牍》等书,给潘祖荫出《潘祖荫遗集》,帮章太炎出遗著,可恨实现得少,没实现得多。尤其是《潘祖荫遗集》,他先后联系上海古籍出版社、上海书店出版社、上海三联出版社等好几家出版社,还请郑逸梅、王贵忱等向出版社领导打招呼,最终仍以失败告终。

在《艺林散叶》中有一个不太为人所知的藏书家,就是郑逸梅应潘景郑的要求所写,内容很短——“刘翰怡之嘉业堂藏书,宋元本让给金坛人朱鸿仪,徐森玉为之绍介也。鸿仪子嘉宾亦嗜书成癖”。《郑逸梅友朋尺牍》第465页,潘景郑信中说得详细得多:

昨有抗战时所授之学生朱嘉宾夫人来,其夫于七二年动乱中忧郁去世。朱为晚早期所教学生,其父在抗战间以纸业起家,然人品极高,且喜藏书。嘉业堂宋元本曾以巨值得之,不幸当时敌伪猖獗,周佛海之爪牙张叔平强夺,不予分文,朱亦无能为抗。顾朱生嘉宾甚嗜古籍,晚为指导目录版本之学,颇能领会,后亦收藏善本,是亦现代之藏书家。晚甚怜惜之,闻其作古,愿为表扬一二,但无能发表。故思公于《碎叶续集》中,能为加入一条其事迹,晚已草草录呈,公加以组织,必能可观。即说明晚之传述,亦无不可,请裁酌之。

潘景郑应该是将《艺林散叶续编》误记成了“《碎叶续集》”,在信的最后,他不忘说了一句“此事务乞为我了一心愿,由于晚偏重感情,不惮烦渎耳”,真是他性格的鲜明写照。

另外,反面人物张叔平在最近出版的《暗斗:一个文化书生的抗战》一书中,成了一个被重新发现的角色,刘承干、朱嘉宾父子的遭遇,反不及张氏巧取豪夺让人印象深刻,俗言“祸害遗千年”,信然!

三、香港的“慕兄”董半仙

如今可能让人觉得有些不可思议,在当年,郑逸梅一支笔的影响力十分巨大,大陆之外,其影响波及港台,甚至海外,或许这就是文字的力量。在《郑逸梅友朋尺牍》第285页一通中,潘景郑郑重提出,希望郑逸梅帮他一个忙:

惟鄙意尚有恳求一事,能否由椽笔重为下走简单写一随记之作,不必为我揄扬,但略记三十年来安善生活即可。尊稿希能在港报发表一下,缘三十年来文章都未能见诸报刊,港地亲友解放后亦不敢通音问,或将疑我已离尘世。得公片言,当使阔别故旧知老朽犹溷迹人间耳。

潘景郑的次子潘家则,于1933年出嗣给潘祖荫为后,此事见于苏州博物馆所藏潘氏《癸酉日记》手稿。他后去台湾,四十年间,与家人失去联系,直到晚年,才辗转与父亲恢复通信,彼时母亲陶令谐已于1987年去世。《郑逸梅友朋尺牍》第219页,潘景郑告诉郑逸梅“三日前,始得其来信,知均安善。在台已改营商业,在英商卜内门公司工作,已退休,境况尚可。一子二女均已成年,晚以其幼年承嗣郑庵叔祖后,为之关心。今幸有子继承,我心始释,所恨先室已不及知”。至此,回头再看,前面请郑逸梅帮忙,似乎也有向潘家则传递消息之意。

在潘景郑致郑逸梅书札中,涉及香港的朋友其实并不多,几乎贯穿两人通信的唯一一位香港朋友——慕兄,即有“铁板神算”、“董半仙”之称的命理学大师董慕节(1923-2024),他也是吴湖帆的弟子。上世纪七十年代后期,董慕节通过郑逸梅介绍,与潘景郑建立书信联系,为了纪念老师,想出资给老师吴湖帆出版书画集。他曾分别求郑逸梅作吴湖帆小传、《吴湖帆画册序》,求潘景郑作跋。1982年7月,潘景郑函告郑逸梅:

渠于影印事颇详细,晚亦无意见可加。日昨已将索属序跋:一、《词痕》序,二、先姑传并跋,三、书册跋,均挥汗写成,已将付邮,但未知要退还否?不知公所告传稿是否付邮后,再从海关直接退还,抑转邮局退还,乞便示及,如不退则可了此心愿,退则一无办法。倘能静电复制再寄,但适用否不可知也。只好听其自然矣。(339页)

一开始,郑、潘诸老对“慕兄”都全力支持,撰文写稿外,积极提供各自家藏吴湖帆作品外,并分别帮他向亲友处借取别家的藏品,以及吴湖帆的照片,邀请与吴湖帆相关的人员,如代约周炼霞写稿。1981年8月26日,潘景郑就告诉郑逸梅:

慕兄自上月卅一日来信后,晚曾复二信,亦无回音,想已他出矣。晚属其将所存《梅影画语》寄来,以便为之补苴,附《画集》以传,亦一快事。渠函询拟乞炼霞题词,鄙意《画集》后可乞其一题,并请其向之索词稿,留一副本,将来能印一小册子传之不朽。此君真现代之清照,或过誉乎?(336页)

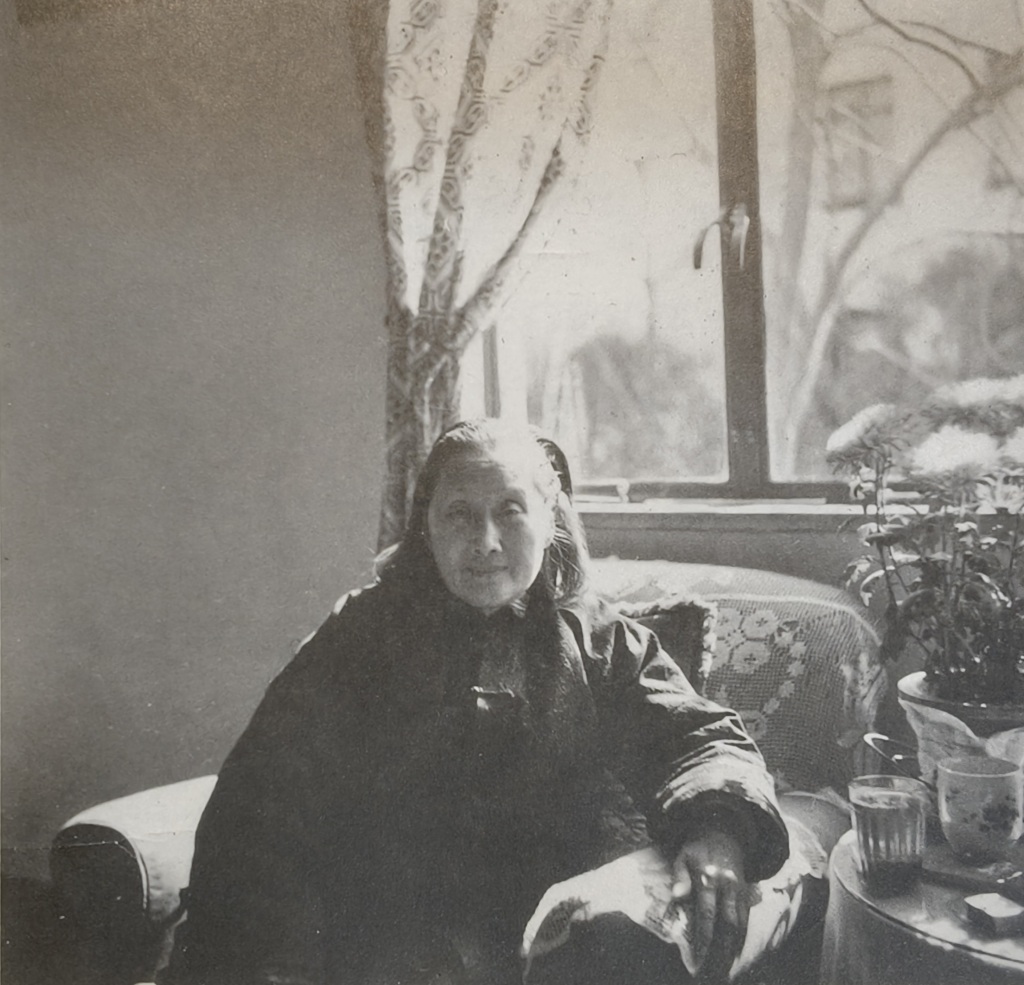

周炼霞

从上面所述,可见潘景郑对董慕节可谓倾其所有,将和出版吴湖帆画册的所有藏品、材料都贡献给了董氏,还帮他出谋划策,提供自己收藏吴湖帆的未刊词稿,帮董慕节辑录吴湖帆的题画文字,汇为《梅影画语》,作为画册的附录。但不知董慕节是否事忙,并不能积极响应或及时回复潘景郑,在后续给郑逸梅的信中,他提到:

慕兄迄无函至,晚因此未能为之录吴公画语也。螺川词笔,诚属可诵。晚曾函慕兄,向其借手稿印一副本,能得,为之印一小册子以传,亦闺阁佳话也。(337页)

虽然不免有些小牢骚,却也是人之常情。等收到董慕节回信后,他就又忙着抄吴湖帆未刊词二十四首寄去香港,继续帮着辑录《梅影画语》。而董慕节对吴湖帆画册的想法也一直在变,听说上海方面打算出版一百二十幅作品的《吴湖帆画集》,他就也想将画册的体量增加到一百二十幅,不免有一争高下的意思。潘景郑则劝他不要意气用事,应以争取早日出版为上。董慕节又寄来素纸一大卷,请年逾古稀的潘景郑将序跋、《梅影画语》等数万字工楷写出,影印出版,潘景郑自感年迈、体力不支,勉力将序跋誊清寄去,并建议将《画语》进行排印出版。令人惋惜的是,经过大家数年的努力,董慕节的吴湖帆画册迟迟未见面世。

董慕节书扇

四、吴门某弟子排董

更让潘景郑没有料到的是,因其与董慕节联络频繁,让上海的吴门弟子觉得,他和董慕节走得很近,无故受到吴门弟子内部斗争的波及。其实,此事早有苗头,1981年正月十三日,潘景郑就曾函告郑逸梅:

湖丈遗照,晚屡经沧桑,已无一存,因思其家属当可觅得一二,或函述欧兄妹一问。吴门弟子日前曾晤子才,渠出示同门录颇详,公可函之。但千万勿提及董兄,缘子才与我所谈,与董矛盾很深也。梅村处或有之,但亦不能说董要,恐均不肯实告耳。子才等拟为湖丈开展览会,属晚撰数言,只得应之,不敢推诿也。但何日举行,恐尚无定期耳。秋甸《五牛图卷》事,深知携带非易,只可暂等机会,湖丈画想不致禁出口也。(481页)

从这封短简中可知,董慕节与同门俞子才(1915-1992)两人之间有矛盾,要命的是,俞子才在上海吴门弟子中颇具号召力。在董慕节拟为吴湖帆出画册的同时,俞子才也正忙着为老师料理身后事。各种迹象表明,俞氏应该是获得了吴家后人的认可与支持,为吴湖帆归葬苏州一事奔忙,《郑逸梅友朋尺牍》第418页潘札称:

日前子才来访,嘱晚为湖丈作埋幽文字,惟荒芜笔墨,诚恐不称,但义不容辞,亦无如何耳。闻人美明年为梅影出《书画集》百二十幅,拟出国展览,未知确否?

1939年潘静淑去世,下葬时墓传即出自潘景郑之手,所以在吴湖帆下葬时,写墓志的最佳人选,无疑还是潘氏。信中提到,上海人民美术出版社拟出版《吴湖帆画集》,收录画作一百二十幅,这应该也是俞子才在主要推动。不过,帮吴湖帆出版《画集》、办展进行都有难度。先说下葬、刻墓志一事,文字内容俞子才托了潘景郑,买墓石、刻字则请黄怀觉(1904-1988)代办:

怀觉今日已去杭,闻子才属其为湖丈觅购墓石,在光福立墓,未知能成事否?慕兄函称,渠拟待此间出版后再出版,恐一时尚未能竣事,画语重排,亦是颇为费事也。(349页)

怀觉已访子才,据云墓已定光福石壁下,大约要立碑树石,要怀觉效劳矣。(360页)

从潘景郑两信所述,知吴湖帆归葬苏州,地点原选定光福的石壁。而今去石壁永慧禅寺的路上,可以看见面朝太湖的江寒汀墓,墓碑由吴湖帆题写,却并没有吴湖帆的墓。

黄怀觉是无锡硕放人,早年在苏州景德路征赏斋黄吉园家(黄氏祖籍无锡后宅乡)学徒,我曾听黄吉园后人说起,他的小名叫小仁根。黄氏因擅长金石刻拓,1950年代进入上海图书馆工作,得展所长,直至退休。“退休后,幼子顶替图书馆,长子在无锡工艺美术社工作,次子在杭,均已由农民转正为正式工人,而渠本人在杭作临时工,月入除退休金外,闻尚七八十元之津贴,可谓优裕矣”(269页)。相较于潘景郑退休后,在华东师范大学古籍所任兼职研究生导师,每月津贴三十元,黄怀觉退休后的收入是相当可观的。且在退休金、临时工津贴之外,黄怀觉还能在家承接类似刻吴湖帆墓石的工作。尤其让潘景郑羡慕的是,八十岁的黄怀觉受邀给上海玉佛寺刊刻朱孔阳藏的董其昌小楷书《四十二章经》、潘氏推荐的董书《释迦如来成道记》两种,约期半年完成,和尚按每字一元计价,两文六千字左右,可得五六千元之多,故他不由感叹“一技之能,真堪羡慕不置”!

以俞子才为代表的吴门弟子为吴湖帆归葬苏州之事,努力了数年之久,直到1990年10月,吴湖帆的衣冠冢才在苏州小王山落成,墓碑由赖少其题写。至于吴湖帆梅景书屋师生画展,则是1981年8月5日在上海展览中心举办,展览请柬封面亦由赖少其题写。据1981年三月廿三日,潘景郑函告郑逸梅,“吴门弟子拟为师开展览会,然以经费须先付六千元,要各门人作画抵价,因此尚难如愿也”(476页),展览能在几个月后成功举办,应是在俞子才的组织协调下,上海吴门弟子齐心协力的结果。不过《吴湖帆画集》却迟至1987年五月方才由上海人民美术出版社公开出版,序言并非潘景郑、郑逸梅所撰,而是出于定居苏州的朱季海(1916-2011)之手。朱季海与吴湖帆并无师徒之谊,也没有亲戚关系,反而和潘景郑同是章太炎的弟子,他为《吴湖帆画集》作序,或许即出于俞子才之请,这种可能性很高。

从上文看,俞子才一开始定的写稿人选是潘景郑,后来为何没有继续找他,应该是听说了潘氏与董慕节交往甚密,遂将之连带排除在外。1981年七月廿日潘景郑致郑逸梅函可作为旁证:

昨日秋甸来访,知吴公展览会已定八月初在友谊馆举办,但晚处尚无通知。因二月前子才访我,嘱为吴公扬芬传稿,当时意未必成事,今闻定局,则又要为其效劳,尚未构思下笔也。此间吴门与董矛盾如此,真不可解,究竟内容如何?不可知。闻秋甸云,此间有某弟子要排董弟子籍,不知确否?果然,则愈趋极端矣。旁人亦无从相劝也。奈何!展览会到时必有函陈尊处,晚于吴公事虽双方不和,然皆尽我之力,为吴公阐述一二,亦后死之责,无他想法耳。镜塘数日前曾来访我,晚未去答拜,倘知与董有往来,恐亦同样冷待也。一笑。(338-339页)

位于上海延安中路1000号的上海展览中心,原名中苏友好大厦,故潘氏称之为友谊馆。信中提到的“此间有某弟子”,具体指谁?看了上文,“俞子才”三字,似乎已经呼之欲出了。

俞子才的为人如何,我们并不清楚,从他获得吴湖帆后人信任、帮忙操办老师的身后事,并得到上海吴门弟子普遍支持,潘景郑也始终没说俞子才的坏话,综合以上几点,似是一个值得信赖的人。有一个小的旁证,可见俞氏的性格。十多年前,我在钮家巷文学山房旧书店与江澄波先生闲谈,忽有不相识的老妇来店说起,她家曾开办三丰米行,隔壁邻居是俞子才的奶娘。俞子才从上海回苏,不时去看望奶娘,曾出钱包了一辆人力车,拉着年迈的老太太在苏州城里兜圈子,看看野景。作为名画家,不忘乳母之恩,其孝心颇受邻里赞扬云云。

俞子才与董慕节交恶的原因,潘景郑说“真不可解”,而今自然更难穷究,恐非单纯个人恩怨,仅从一些细节上,试窥一二。1982年四月二日,潘景郑写信给郑逸梅,告诉他昨天去参加朱梅村画展的开幕式,顺带让他在给董慕节的信里劝劝他,不要贸然印行吴门弟子录,半个多月后,四月十九日他再次重申此意,并道出缘由:

吴门弟子录鄙意似不发表为上策,免生枝节。缘晚经历此事,卌年前章门亦有刊印弟子录之事,时章门早年弟子尚多健在,南北矛盾甚多。晚虽为之双方解说,终于不能解决也。望函董兄考虑为是。(473页)

一年多之前,潘景郑就曾在俞子才处见到的“同门录”,想来与董慕节手上的弟子录属于性质相同的吴门弟子名单。名字是否见于弟子录或同门录,意味着吴门众弟子,是否真正入了吴湖帆的门墙。值得玩味的是,章门弟子朱季海在《吴湖帆画集序》的最后也提到“门墙”一词。在极讲究传统师承关系的艺术界、学界,谁掌握名单,就掌握师门话语权,名字上不上名单,有时真的是性命交关。

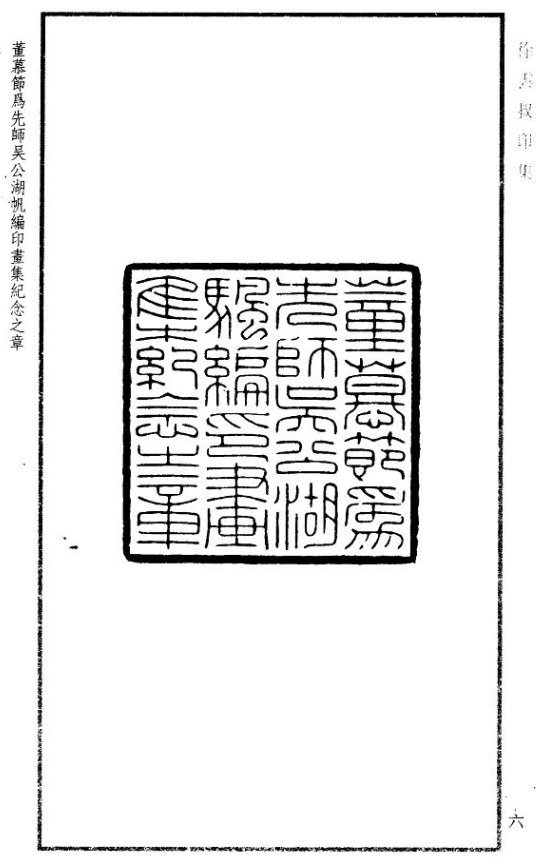

徐云叔刻 董慕节为先师吴公湖帆编印画集纪念之章

五、黄秋甸痛失《摹韩滉五牛图卷》

吴门弟子中,潘景郑除了称赞香港的董慕节外,上海本地最赞许的是黄秋甸,其他人评价不多,只提了一句“解放前,王季迁等有集团伪造师作,均骗外国人”(428页)。在写给郑逸梅的信中,他曾将董、黄相提并论,“湖丈门下虽众,能如董君之真诚师门,实所难得。在我所接触者,只黄君秋甸谈间终念念不忘其师,此外,同门都有人亡情亡之感。如公能为作传垂后,高谊云天,令人起敬”(301页)。《郑逸梅友朋尺牍》第321页就有潘景郑所拟的黄氏条目:

抗战时,以其兄兆麟介绍,拜湖帆为师。湖帆颇器重之,事无巨细,恒以相委,服劳无怠容。湖帆葬母,亦重为经纪其事,对于师门忠诚,始终如一。师殁后,乞顾炳鑫画师为绘遗象,悬壁间,晨夕相对,以志永念。偶与友人谈及师门,辄欷歔动容。师弟之间,生死不渝,为他人所难能。湖帆门下数十人,惟秋甸与董慕节二君念念不忘师门,此友好所共知者。

黄秋甸(?-1986),名兆熊,系苏州评话家黄永年子、黄兆麟弟,拜金桂庭为师,学习《双金锭》《落金扇》。1930年代末一度经商,兼任银钱业联艺会弹词顾问,后复出说书。1977年起,被聘为上海新长征评弹团艺术顾问。据刘国斌《〈清纪文达公烟管拓片〉的前世今生》一文称“喜欢听书的吴湖帆经常邀请其到梅景书屋茶叙,说书作画,师生情谊,胜于常人。1944年,吴湖帆整理出一批藏画以及自创的作品赠与了黄秋甸,其中就有纪晓岚烟管拓片”。纪晓岚烟管拓片一轴上,有两段吴湖帆题记,是很好的证明。黄氏退休后,退休金不高,生活捉襟见肘,曾有意出让一部分藏品,潘景郑和郑逸梅商量,如董慕节愿出资购买,一举两得:

秋甸来函,属为道谢,盛赐宏文,渠病足不能出门。另有一事,属我奉托,其所藏《五牛图卷》,欲求一能为长护之计。以其后人不喜此道,久恐不保,屡次属我设法。因忆及董兄对师门遗笔极重视,图本已经拍摄,可作参考。欲求公能否归诸董兄,庶万无一失。公与董兄去函时,能为一提?如其有意,可请董兄给一酬价,晚当为转告秋甸也。秋甸退休后,领工资仅四十左右,其景况亦颇窘(但本人要面子,不肯提及),故敢为进言。

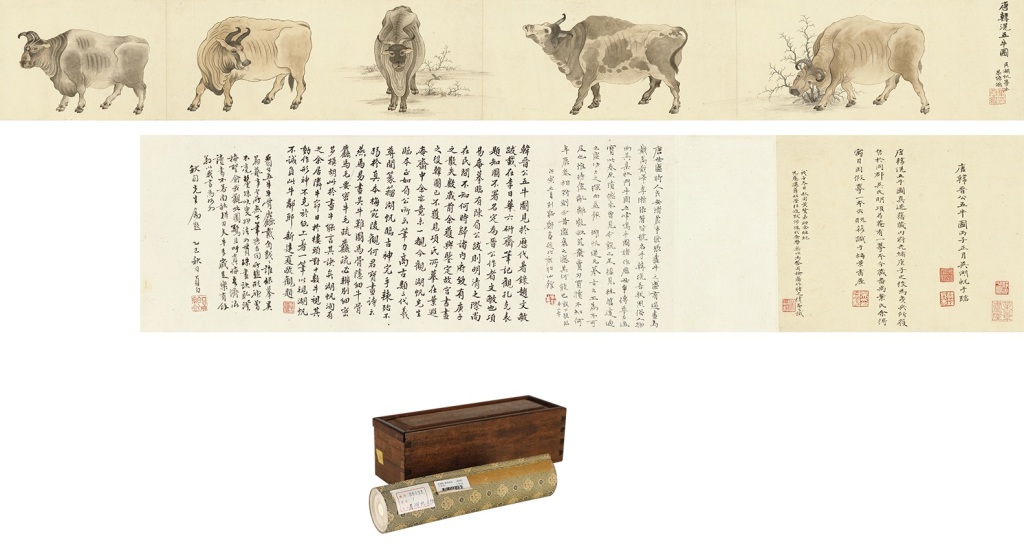

信中提到的《五牛图卷》是1936年吴湖帆按照唐人韩滉《五牛图》所画的一个临摹本,画后有吴氏题记三条,前由叶恭绰题图名,拖尾有郑午昌(1938年)、夏敬观、吕贞白三家题。吕贞白题诗,是1965年秋应黄秋甸之嘱而作。据吴氏第三条题记:“戊子冬日,秋甸黄贤弟助余经纪先慈迁葬祖茔,往返跋涉,殊代余劳,无以为答,因检旧作赠之。”知这卷是1948年黄秋甸帮吴湖帆完成母亲沈太夫人迁葬事宜后,吴氏为表感谢,专门题赠给黄氏的。

1981年初,郑逸梅依照潘景郑提议,向董慕节说过此事。董氏同意收购,然要看到实物之后再商定价格。等潘景郑通知黄秋甸时,才知吴湖帆《摹韩滉五牛图卷》被黄氏借给的别人,尚未归还,以致错过了让人带去香港的机会。但是,事情很快出现转机,黄秋甸自己将吴湖帆的书画扇以二百元的价格成功卖给上海文物商店,潘景郑觉得既然在上海能卖,就不一定要送去香港,于是他在信中向郑逸梅表示:

闻湖丈遗墨已有估定价值,日前秋甸曾以一扇售与古物商店,得价二百元,恐尚是低值。秋甸所藏《五牛卷》,鄙意以后不必与慕兄商价,以免多生枝节,能即让与古物店,一无后虑,我辈亦可少麻烦耳。(374页)

正当潘景郑庆幸柳暗花明之际,黄秋甸跑上门来,告诉他被同门俞子才欺负,几件老师吴湖帆的画作,可能要不回来了:

昨秋甸来访,哭诉其《五牛图》为子才借去不还(同时还借画竹及大联等)。属人告秋甸,以五百元易其所有吴公书画四件。秋不愿让,托人交涉,但未知有效否?晚虽与子才相熟,但素无深交,不能为之作鲁连矣。吴公画闻已在认得拍卖公司列入,一幅万金,致此间亦被哄抬矣。可笑之至。(471页)

从同门手里强夺老师吴湖帆的《摹韩滉五牛图卷》,如此看来,俞子才确实过于强横霸道。是否因黄秋甸与潘景郑、董慕节走得近有关?今已无从得知。不过无论如何,分属同门,且《五牛图卷》系吴湖帆本人赠予黄氏,君子不夺人所爱,俞氏此举,颇令人齿冷。

潘景郑或许没料到,三十多年前让他觉得“一幅万金”的吴湖帆画作有“被哄抬”之嫌,到了2016年,吴湖帆的这卷《摹韩滉五牛图卷》会以2645万的天价成交。只是黄秋甸早已离世,不知数十年间,此卷换了多少主人?

吴湖帆《摹韩滉五牛图卷》

六、令人“自惭形秽”的陈巨来

郑逸梅的《艺林散叶》正续编,堪称名著,但较之陈巨来的《安持人物琐记》,不免让猎奇者兴小巫见大巫之叹。潘景郑与陈巨来交往近四十年,仅求陈氏刻过两枚印章,到了晚年,陈巨来未红前,仍保持往来。1978年七月二十八日在《跋盍斋藏印摹本》一文中说“迩岁,蒙君笃念旧好,叠颁新制,重抱怀珍,誓与终老,拜君佳贶,弥惭报琼而已”,他又告诉郑逸梅,曾为陈巨来藏吴湖帆画《红叶一角》题《鹧鸪天》词。随着陈巨来晚年声名日隆,潘景郑就逐渐开始与之疏远,潘氏在信中向郑逸梅感叹:

巨来俨然富家翁,晚在展览会一见其装束入时,我辈老年人,真自惭形秽矣。闻其刻印皆由学生先为奏刀,再自修削,如是则轻而易举。数年前,怀觉即作此义务劳动,大约所酬不丰,遂致分手。晚屡劝怀觉重修旧好,均不从我言,或亦此原因耳。(334页)

在《跋盍斋藏印摹本》一文中,潘景郑就提到“黄君怀觉手摹一帙,存诸箧笥,以当师承。怀觉幸列门墙,得承启诱惑,师门绳武,怀觉其勉乎哉”,不曾想,没两年,陈巨来、黄怀觉师徒二人关系即宣告破裂。原因或如潘札所言,是因陈巨来吝啬,不愿分润于黄氏。潘景郑多次想要缓解二人关系,也请郑逸梅从中做和事佬,但均以失败告终。

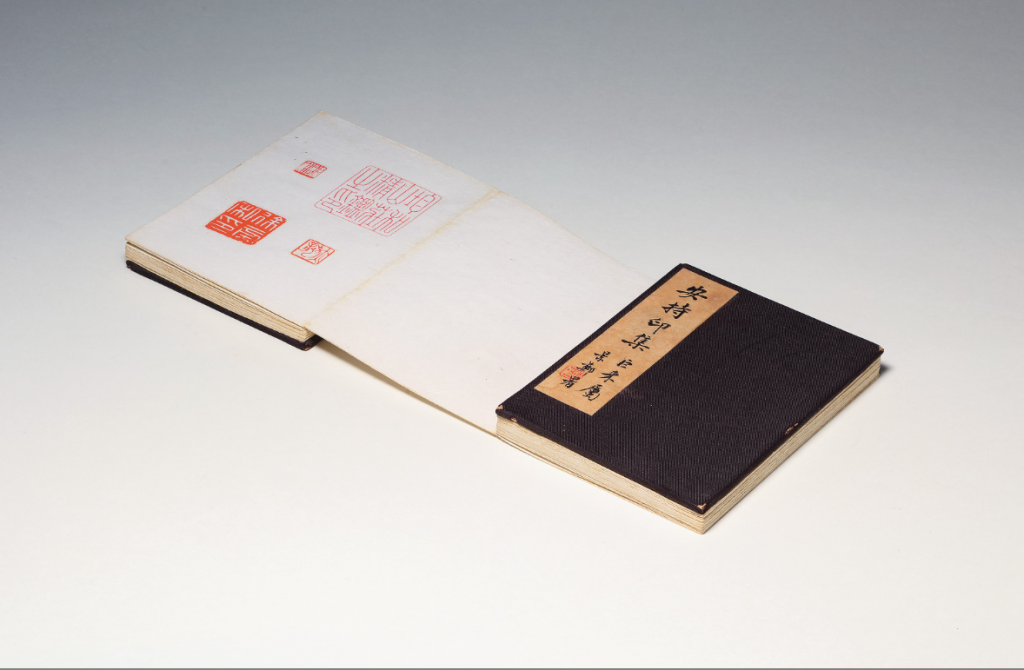

陈巨来《安持印集》 潘景郑题签

之后,董慕节也慕名求陈巨来刻印,本想经郑、潘二老介绍,必然水到渠成,结果也因两个字——钞票,闹得不欢而散。潘景郑在给郑逸梅信中,依然没有站在陈巨来这边:

董、陈不欢,为之怅惆。晚无从插手,向双方劝之,似不必扩大至此。想公有以善为解决,数十年老友,何致忿然如此。巨兄要求过高,至造此后果,实则彼生活所需,亦无须如此斤斤也。(360页)

董慕节求陈巨来刻的印,很可能是“董慕节为先师吴公湖帆编印画集纪念之章”这十八字章。既然陈巨来不刻,在潘景郑推荐下,董慕节改请徐云叔刻成之,此朱文大印见于《徐云叔印集》,是其明证。应该也是因为经济方面的原因,陈巨来与小他二十岁的五弟陈左高同样闹得不开心,潘景郑为此也操过心:

巨兄捉摸无定,亦不知其用意何在?惟思我辈垂暮之年,能安度生涯,已属万幸,何必斤斤于经济,况巨兄境况,犹非我辈所及,知足知止可矣。上星期日,左高来访……但彼昆仲未谐棠棣之好,不知能善为譬喻乎?(472页)

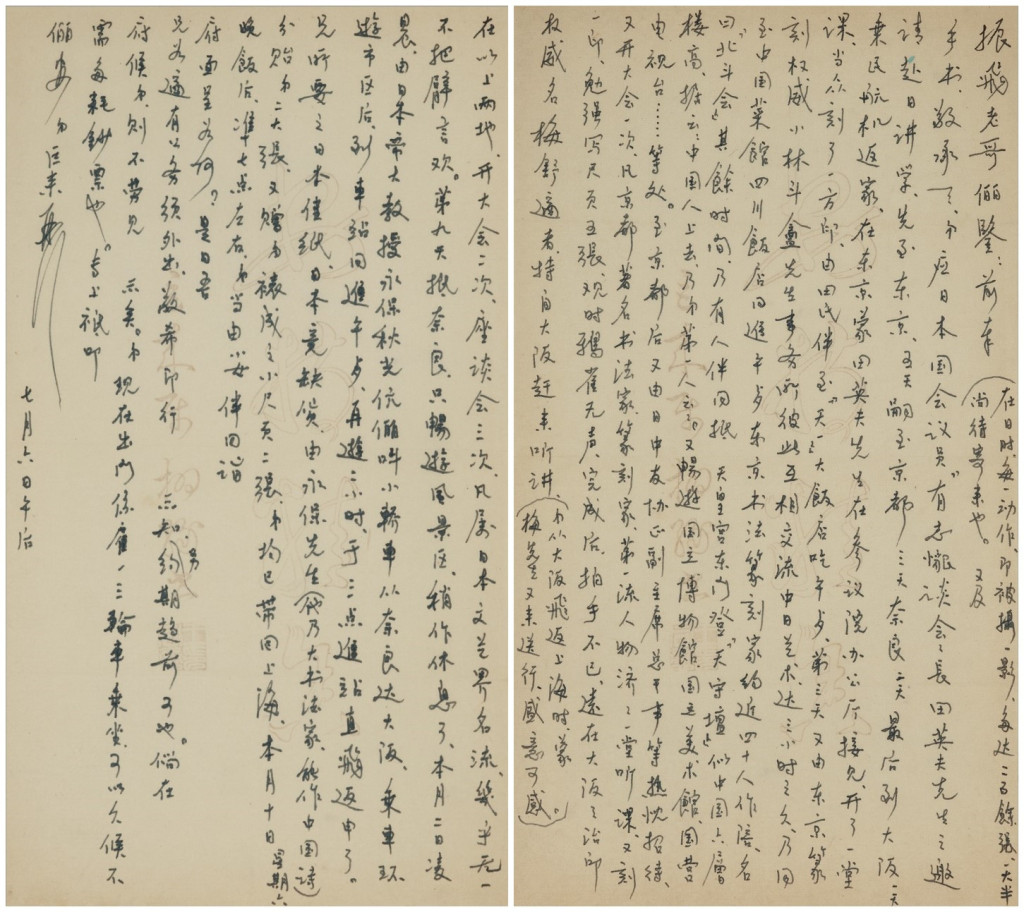

1982年6月底,陈巨来应邀赴日,恰好陈左高拜访潘景郑,说到“巨来日游得意非凡”(361页)。如何得意法?潘景郑并未亲见亲闻,但陈巨来从不令人失望,从日本回国后,七月六日他给俞振飞写信,约时间送两张日本纸去俞家,顺便详细介绍了他在日本受到的高规格接待:

弟应日本国会议员、“有志恳谈会”会长田英夫先生之邀赴日讲学,先至东京(五天),嗣至京都(三天)、奈良(二天),最后到大阪(一天),乘民航机返家。在东京,蒙田英夫先生在参议院办公厅接见,开了一堂课,当众刻了一方印。由田氏伴至“天一”大饭店吃午餐。第三天又由东京篆刻权威小林斗盦先生事务师所,彼此互相交流中日艺术达三小时之久,乃同至中国菜馆四川饭店同进午餐,东京书法篆刻家约近四十人作陪,名曰北斗会。其余时间,乃有人伴同抵天皇宫东门,登天守坛,似中国六层楼高。据云:中国人上去,乃弟第一人云。又畅游国立博物馆、国立美术馆、国营电视台……等处。至京都后,又由日中友好协会正副主席、总干事等热忱招待,又开大会一次,凡京都著名书法篆刻家、第一流人物济济一堂听课,又刻一印,勉强写册页五张,观时鸦雀无声,完成后拍手不已。远在大阪之治印权威名梅舒适者,特自大阪赶来听讲(弟从大阪飞返上海时,蒙梅先生又来送行,盛意可感)。在以上两地,开大会二次,座谈会三次,凡属日本文艺界名流,几乎无一不抱臂言欢。第九天抵奈良,只畅游风景区,稍作休息了。本月二日凌晨,由日本帝大教授永保秋光伉俪呼小骄车从奈良达大阪,乘车环游市区后,列车站同进午餐,再游二小时,于三点进站,直飞返申了。

兄所要之日本佳纸,日本竟缺货,由永保先生(他乃大书法家,能作中国诗)分贻弟二大张,又赠弟裱成之小尺页二张,弟均已带回上海,本月十日(星期六)晚饭后,准七点左右,弟当由小女伴同诣府面呈,如何?是日吾兄如适有公务须外出,敬希即行示知,另约期趋前。倘在府候弟,则不劳见示矣。弟现在出门系雇三轮车乘坐,可以久候,不需多耗钞票也。

在日时,每一动作,即被摄一影,多达二百余张,一大半尚待寄来也。

此次弟至日本后,凡开大会,均特设横桌,上面听筒一个、清茶一杯,弟一人坐了讲话,译员名李正华(他旁立者),东北人,日本通。前年王一平、狄景襄、张承宗三位市委每赴日作外交访问,均是李君作译员者。弟赴日赵副市长为了照顾弟,特请李君伴同者,所以日方颇为重视弟之身份云云。弟坐上面,会长等等均坐长条坐位听讲,这种优待,在中国弟为渺小之人,休想休想了。这是日人说:中日友好,理应尊重云云。弟总算未摊中国人之台,圆满成功归家矣。数日后又须至文史馆、画院、民盟作一长篇汇报矣,弟出国、返国他们都来送行与迎接者也。

陈巨来致俞振飞函

到底是秀才送纸,还是为了其他?读完陈巨来这份长信,实在毋庸多作解读,盖其得意之情,跃然纸上,竟有溢出纸外之势了!未及两年,陈巨来病逝,1984年2月20日潘景郑函询郑逸梅:“巨来遽赴道山,不知何病?”并表示:“卌年故旧,骤隔天人,为之怆然。率成《鹧鸪天》一首,并函左高代办花圈,聊申私悃。惟晚最怕到龙华,实觉这种场合令人恻怛耳。因不能去参加追悼会,有负故人矣。”(404页)回顾前尘,日本之游,或许真是陈巨来生前最得意的一次经历吧!