汉唐时期,有大批来自古印度和西域国家的佛教僧人和居士、商人,为传播佛教,不远万里来到中国的敦煌、张掖、武威、洛阳、西安、南京、扬州等城市,在皇帝和王公贵族的支持下,翻译佛经、讲经说法。在他们的努力和推动下,佛教迅速在中国扎根、发展,走上了中国化的历程。

西域胡僧来自不同的地区和国家,随着时代的不同,构成稍有变化。汉晋之际,来自古代月氏、康居和安息等地的僧人在大江南北活跃,一些小乘经典被节录性地翻译出来;东晋五胡十六国以来,罽宾(今克什米尔地区)和龟兹地区的僧人发挥了重要作用,说一切有部的学术系统传入,大乘经典和印度佛学思想文化体系开始系统地输入;隋唐之际,来自中印度和南印度等地的僧人增多,密教典籍被系统地翻译出来,中国佛教的本土宗派开始形成,并深刻地影响了如今的日本、韩国等东亚国家。

胡僧东来传教,有陆路和海路。海路一般是从扶南(今柬埔寨)或师子国(今斯里兰卡),搭乘商船转道而来;而陆路则是越过帕米尔高原,通过丝绸之路南道、北道或中道,经过和田、库车、伊宁等地,辗转到敦煌,然后沿河西走廊东向中原或江南。

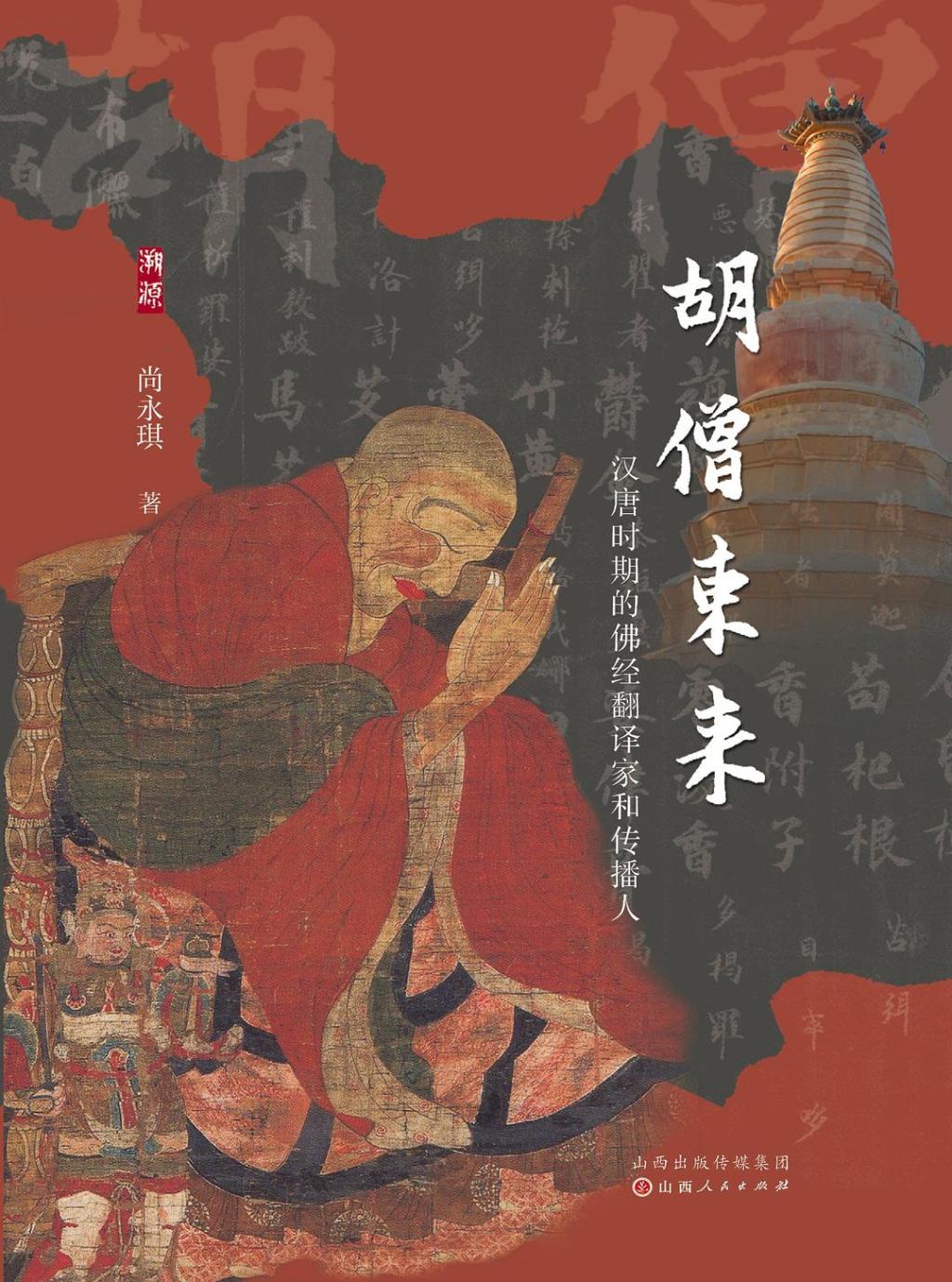

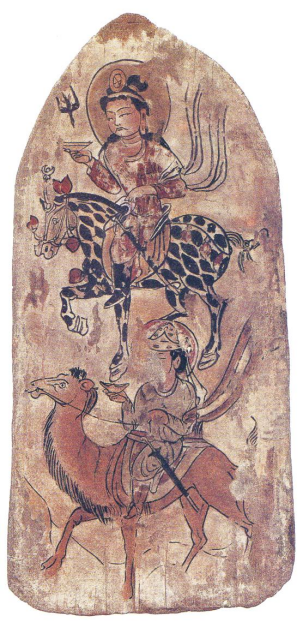

负笈东来的胡僧们到底是怎样的一个形象,这是令人感兴趣的问题。东汉时期,时人对中亚来华胡人相貌是这样描写的:“莎车之胡,黄目深睛,员耳狭颐。康居之胡,焦头折頞,高辅陷□,眼无黑眸,颊无余肉。罽宾之胡,面象炙猬,顶如持囊,隅目赤眦,洞頞仰鼻。”这些对于胡人的描写,显然在审美心态上并不十分健康。也难怪,不同地域、种群和文化的差异,总会体现在心理接受的诧异方面。敦煌藏经洞所出唐代纸本绘画《行脚僧图》中,描绘了一位背负经卷、疾步前行的西域胡僧,为我们了解这一群体提供了鲜明生动的实例(图1)。

图1 行脚僧图,唐,9世纪,纸本

这位西域胡僧头戴宽边折沿的斗笠状遮阳帽,裤、裙、衫配套的短打扮僧服,行脚凉鞋,背着高高的经架,经架的几层格子里装的是丝带捆扎起来的卷轴状佛经。显然,这是一位东来传法胡僧的形象。之所以说他是东来的传法胡僧而不是汉地的取经僧,是因为他的鼻子特征。

在9世纪唐代画家的笔下,这位行脚僧鼻子的鼻根下凹幅度很大——这是眼眶高、眼窝深的表现;侧视他的鼻背,鼻背线与面部倾斜角度较大、鼻突异常尖锐而有非常突出的鹰钩尖,鼻柱部分的线条是从鼻突到鼻翼沟方向扬起;鼻翼沟曲线回环程度非常明显。这些都是高鼻胡人的特征。此外,我们还能注意到,此位行脚僧左手持一柄用来驱赶蚊虫之类功用的拂尘,而右手却牵着一个张口龇牙、随其奔驰的小老虎。这是很有意思的,伏虎罗汉是中原佛寺罗汉中常见的形象,但是将伏虎罗汉同背负经书、匆匆赶路的行脚僧形象结合在一起,就具有比较特殊的意义了。

在隋唐之前的僧史文献中,只有一位僧人是作为行脚僧而驾驭老虎一同赶路的,那就是耆域。耆域是晋代僧人,晋惠帝末年自天竺经扶南(今柬埔寨境内)来华,据说在从襄阳过江后到洛阳的途中,耆域迎面碰到了两只老虎,本来八面威风的兽中之王见到耆域竟两耳收敛、尾巴下垂,一副乖乖虎的模样,伴随他一起前行。耆域后来摸摸虎头,两只老虎就乖乖地下道而去。

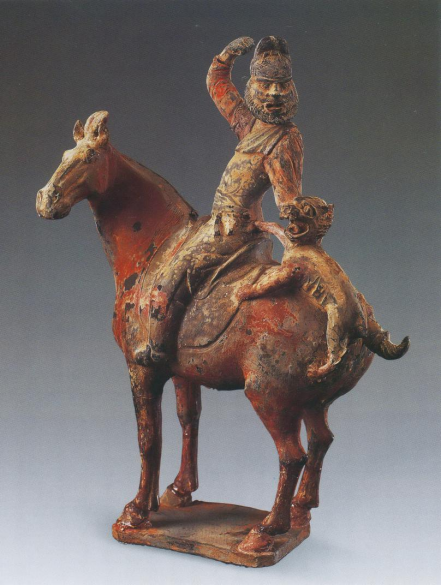

僧史文献中用驾驭虎的实例来神话西域僧人的法力,是开展传教的一种手段。但也不能否认,作为行脚游方的西域胡僧,长期在野外的生活经验积累,有可能会使他们具有一些技能,可以保持在短时期的情况下跟大型野兽做到和平共处。在这幅《行脚僧图》中,画家画出来的这个小动物不可能是狗之类的,因为其耳朵跟狗等犬科动物不一样,且身上明显是虎斑纹,腿上有表现大型野兽常有的刚毛。在隋唐时期的胡人三彩骑马俑中,有带小狗或小猎豹的形象(图2),也可能这只老虎就是正在被西域高僧驯养的、尚未完全成熟、野性尚可制服的小虎崽。

图2 唐彩绘胡人骑马携豹俑(高30.5厘米),1960年陕西乾县唐永泰公主墓出土

虽然文献和文物中留下的记载和写实的绘画、造像极少,我们无法一一将之对应到这些来自不同地区和国家的僧人身上,但是东来胡僧的主要类型及大致形象,我们还是可以找到一些比较生动的资料。

《魏书》卷102《西域传》在讲到于阗人的形象时,对于西域胡人有一个非常简练的概括:“自高昌以西,诸国人等,深目高鼻。唯此一国,貌不甚胡,颇类华夏。”根据这个概括,天竺及西域其他国家的胡人可以分为“深目高鼻”与“颇类华夏”这样两种。

我们结合图像和其他文献记载,以鼻型、脸型和眼睛、嘴唇等面部特征,将胡僧的形象大致分为比较细化的5类:(1)方圆脸、直鼻、厚嘴唇的天竺系僧人;(2)以于阗僧人为代表的直鼻、细长眼,接近中原汉人形象的西域僧人;(3)以康居僧人为代表的高鼻深目的西域僧人;(4)以龟兹僧人为代表的直鼻、团团脸僧人;(5)以月氏僧人为代表的体形细长、眼珠发黄的西域僧人。

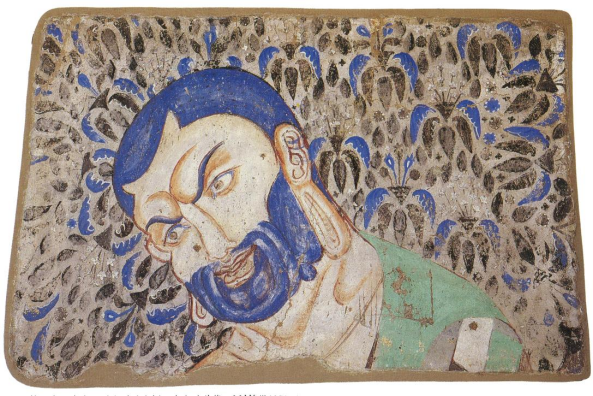

天竺系僧人以“厚唇”为最典型的特征。古印度人的典型形象有出土的隋唐写实陶俑为证,现藏于甘肃省博物馆的唐代陶印度人俑,其面部的纵横比例接近方圆,整个面部的脸、腮、颧骨突出部、额头等部分都近乎一个个的单位圆(图3)。在龟兹等地区的佛教造像中,印度式佛弟子绘画有克孜尔石窟第60窟上方窟后室后壁右侧的大迦叶壁画形象,其特征就是面部方圆、鼻背线较直、鼻突不尖、鼻柱平直、嘴唇厚、大胡子(图4),其实隋唐以后所塑造的南天竺僧人菩提达摩的画像或塑像,往往也都是这样的形象。

图3 陶印度人俑,唐代

图4 大迦叶头像,克孜尔石窟第60窟上方窟后室后壁右侧

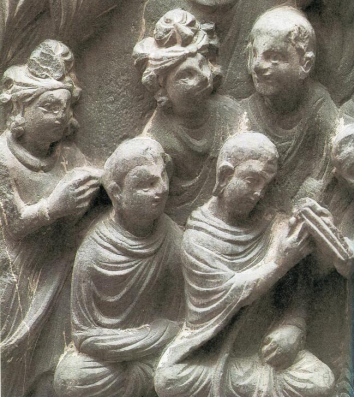

这种“直鼻、厚唇”的印度河流域人种特征,在早期的印度河文明造像中就有典型的反映,如现藏于卡拉奇国家博物馆的公元前2500年的一个“僧侣—国王”形象的造像(图5),其最突出的特征就是方圆形面孔、直鼻、厚嘴唇。所以,来自罽宾地区的僧人,面部特征也应该是鼻子不会很高,但是在面貌上肯定也多少会有一些比较引人注目的特征,如罽宾高僧佛陀耶舍,他在中原僧人眼里是一个仪表风姿俱美的男人,说明其体貌特征完全符合中原人的审美标准,并且有红色的短髭,所以被中原僧众称为“赤髭毗婆沙”。在巴基斯坦斯瓦特博物馆所藏1—3世纪的片岩浮雕《修习经文的僧人》中,手捧梵夹佛经认真诵读、讨论的僧人,虽然可以看出来眼眶较高,但是鼻子却不是那种高鼻带尖的鼻型(图6)。这说明罽宾僧人的形象可能也介于直鼻与高鼻之间——比中原民族的鼻子要高,但是跟康居僧人相比,又可以被中原人的审美标准所接纳。

图5 公元前2500年的古印度国王造像

图6 修习经文的胡僧,片岩浮雕,1—3世纪,巴基斯坦斯瓦特博物馆藏

于阗系僧人或接近于阗人形象的僧人,我们在现存石窟寺壁画中可以得到一些珍稀的图像。首先是敦煌莫高窟第285窟的西魏壁画《禅修图》(图7),画面以青、赭、绿色块相配,表现了一个高僧坐在高脚胡床上,在群山环绕的地方修禅。从画面上还可以看出在胡床上铺了编制的席子之类的坐垫。这个高僧我们还不能完全判断就是“胡僧”,但是在胡床上打坐修炼,也可看出胡人文化对僧人的影响。

这方面最典型的图像是炳灵寺第169窟西秦壁画中的绘于建弘元年(420)的《昙摩毗等供养人像》(图8),这组供养人像在169窟的第6龛。

图7 禅修图,西魏,莫高窟第285窟

图8 昙摩毗之像,西秦,炳灵寺第169窟6号龛左侧

第6龛北侧菩萨的顶部又彩绘一尊菩萨,旁墨书题名“弥勒菩萨”,弥勒菩萨的东侧彩绘立佛,旁墨书题名“释迦牟尼佛”。释迦牟尼佛东侧,在宽0.87米、高0.47米的白底长方形框内墨书造像铭文,其后有“建弘元年岁在玄枵三月廿四日造”的字样。建弘元年即420年,正值西秦乞伏炽磐统治时期,也是西秦国力较盛的时期。这则铭文是目前国内各石窟中最早的有纪年的造像铭文。在龛内彩绘弥勒菩萨和释迦牟尼佛的下面,墨书题名者有“清信女妾王之像”“乞伏罡集之像”。建弘元年造像铭文下方,绘两排供养人,并有墨书题名,能识别者有上排第一个旁墨书“护国大禅师昙摩毗之像”“比丘道融之像”。这个昙摩毗在《高僧传》卷11《释玄高传》中有记载:“乞佛炽槃跨有陇西,西接凉土,有外国禅师昙无毗,来入其国,领徒立众,训以禅道。”两厢对照,可知《高僧传》所说的“昙无毗”,实即炳灵寺第169窟6龛建弘元年造像题记中的“护国大禅师昙摩毗”。这组造像的脱落非常严重,只有“昙摩毗”的造像还可以看出面部形象来,这个浓眉大眼、气宇轩昂的“护国大禅师”,是我们今天唯一可以见到的魏晋南北朝时期佛教在中国北方传播时的胡族高僧写实形象。

令人感兴趣的是,这个昙摩毗的形象,同巴米扬石窟壁画中一个胡僧的形象非常相像,他们都是细长的眼睛、直鼻,鼻根与额头几乎在一条水平线上,鼻翼沟回环很小,鼻柱跟面部几乎呈90°直角垂立(图9)。

这种形象,可能跟于阗僧人有点接近,是“貌不甚胡,颇类华夏”的形象。如在丹丹乌里克佛寺遗址出土的木版画中,具有高贵身份的于阗地区佛教供养人的面部形象的轮廓线条柔和、鼻背线曲度很小、鼻突浑圆,就跟中原汉人较为接近(图10)。

图9 巴米扬石窟壁画中的胡僧

图10 丹丹乌里克佛寺遗址出土木版画

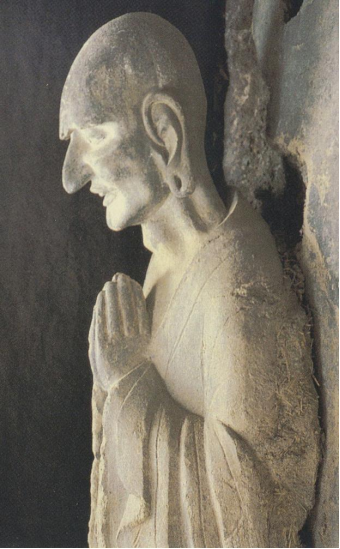

以康居僧人为代表的高鼻胡僧,这是来自西域的胡僧中最引人瞩目的,“高鼻深目”与华夏蒙古人种在面貌上的巨大反差,使这一个群体成为历代描绘“胡僧”或“西域罗汉”形象的一个原始模板。文献记载中,作为在长安出生、中原长大的康居人,东晋成帝时期(325—342)传道江南的康居僧人康僧渊的面相是鼻子高、眼窝深。王茂弘曾以之来戏谑他,康僧渊很机智地为自己的相貌辩护说:“鼻者面之山,眼者面之渊。山不高则不灵,渊不深则不清。”这种高鼻胡僧的形象,在隋唐以后的罗汉造像中非常多,但那已经完全是一种约定俗成的模式化创作,不具有认识早期来华胡僧实际形象的标本价值。我们能见到的最形象的高鼻胡僧造像,是在麦积山石窟第87窟右壁前部的西魏时期塑佛弟子形象(图11)。从这个佛弟子鼻子的高、尖程度及其与面部的大小比例来看,他完全可能就是以康居僧人为模板绘制的。

图11 佛弟子,西魏,麦积山石窟第87窟右壁前部

从文献记载来看,传教胡僧中康居人的形象是中原的审美原则最不能接纳的。如释法平是寓居建康(今江苏南京)的康居僧人,他可能也是出生在江南的康居人后裔。他与弟弟法等一起出家,到白马寺做高僧昙籥的弟子,后来兄弟二人又共同移住到了祇洹寺。释法平兄弟俩从白马寺移居祇洹寺,可能就是因为这个寺中西域僧人较多的缘故,因为他们兄弟俩的相貌跟中原汉人差别较大。尤其是释法平的弟弟,文献记载他“貌小丑”。文献中的这种描写,恰好反映了当时人对他们相貌的心理接受程度。

与康居僧人有同样高鼻深目特征的,可能还有大月氏僧人。中国文献中的大月氏就是贵霜王朝,而贵霜货币上有其国王的肖像,其形象是高额隆鼻,鼻梁勾曲,唇厚多须,有学者认为这是突厥人的特征。此外,从贵霜钱币上国王的肖像来看(图12),还有一个特征就是长鼻,而同样的长鼻子形象也在斯基泰文物上有发现,所以也可能月氏人就是这种长鼻胡人。

但是在《高僧传》的描写中,来自月氏的僧人支谦的形象是“其为人细长黑瘦,眼多白而睛黄”。时人在描写支谦的种族特征时,注意的是他眼睛的颜色,而不是鼻子的长短,这是否又表明,来自大月氏的僧人也可能不是尖鼻子而是黄眼珠的。因为贵霜王国的统治阶层与境内的民族并不是一体化的,虽然贵霜王是高鼻胡人,但是到中原来传教的姓“支”的那些月氏僧人,却不一定就是高鼻深目。

壁画中的龟兹僧人是典型的团团脸,这是否就是当时龟兹地区僧人的写实形象,我们不得而知,但是龟兹造像的祥和与线条柔和程度确实是一个典型特色(图13)。

显然,随着佛教的传入,其迥异于华夏的思想,引起了同儒家文明体系的冲突与融合,而那些负笈而来的西域胡僧的相貌,也在一定程度上冲击了中原族群的心理认知。“面孔”或“脸面”往往是人类分别族群的重要符号,也是不同社会文化的生物学表征。虽然人类之间的任何可见性差异,是贯穿于整个物种的生物性特征框架之内的,但是多样性的人类种族或族群的面貌差别,更大程度上表征的是不同地域的文化差异。西域胡僧传教就是一个非常经典的例子,他们东来华夏后“非我族类”的样貌迥异所引起的关注,远远比不上他们所译写、讲授的经典思想在文化交流与融合方面所引起的巨涛骇浪。

图12 贵霜君王维马·伽德庇塞斯金币,1世纪,塔克西拉博物馆藏

图13 吐鲁番、西安、洛阳出土的胡人俑

图13 吐鲁番、西安、洛阳出土的胡人俑

(本文选摘自《胡僧东来:汉唐时期的佛经翻译家和传播人》,尚永琪著,山西人民出版社2025年10月出版,经授权,澎湃新闻转载。)