界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

2024年,脱口秀影响力愈发显著,已然成为人们表达情感、宣泄压力、探讨社会议题的重要媒介。那些熟悉的脱口秀演员再次进入观众视野,他们用幽默消解刻板,将调侃解构荒诞,以一种别样的方式回应着当下的关切。

不仅限于电视节目的舞台,脱口秀的触角早已深入社交平台与短视频领域。在这些更为碎片化的媒介中,段子成为新的传播载体,与文学、音乐、影视的跨界结合,也赋予了这一形式更新的表达维度。这一曾在小众地下文化中生长的艺术,如今跻身主流,成为解读当代生活的文化符号。它承继幽默的传统,也以自身的方式回应着当下社会的集体焦虑。

“幽默”一词最早由林语堂翻译自英文“humor”,他通过创办《论语》半月刊,试图唤醒中国人对幽默作为生活一部分的意识。正如杨笠所言:“语言是一个人能拥有的最重要的权力。” 如今我们希望在脱口秀的舞台上,寻找到这种新语言形式的力量。

鉴于此,界面文化策划了系列报道——进击的脱口秀演员,今天推出的是该系列的第八篇:《小四爷:破房子里长出的幽默》。

在百度百科上,脱口秀演员小四爷的经历像一条清晰的,缓慢上升的线。

2021年6月,大学毕业,成为脱口秀演出检票员。

7月,第一次上开放麦,同年入选笑果训练营。

2022年,去了《脱口秀大会》,在第一轮被淘汰。

2025年,《脱口秀和Ta的朋友们》第二季,他在“陋室铭”那场拿下四盏灯,以289比285赢了高寒。

这一连串的节点,似乎是一个年轻人大学毕业之后,不甘心坐在格子间,想当脱口秀演员,后来踩在了时代的浪潮上,一步步往上走的职业轨迹。但真正的生活里,小四爷的经历并非线性的,在他回忆的故事里,更像是一些散落的点状物,有的则是空白、停顿,它们并不总指向舞台,但最终把他带去了那里。

和小四爷的视频采访在一个上午进行,他刚起床,采访前好好洗了把脸。我们讨论了颇为热门的“穷门”,也聊到段子的创作,每一个创作者都会想自己的”母题“,但他说自己还没找到,也没有太着急。

“我觉得那是职业生涯后期的事。我现在写得还太少。”他说完这句,顿了一下,笑着补充:“其实也不一定非得有母题,只要观众笑了,我就很开心。”

生活

小四爷出生在安徽宿州灵璧县的一个小村子,乔何村,三面是山,出村只有一条路。家里的房子是石头、泥巴和芦苇杆搭的,墙缝大到能看到屋外。奖状贴在墙上,是屋里唯一的装饰。

按他的话来说,屋子里常驻的不是家具,是一条“生物链”:蚂蚁、壁虎、老鼠,和人一起穿梭其间,成为童年日常的一部分。村里别的孩子陆续住进了楼房,他还住在这间破房子,压岁钱是童年的高光时刻,舅舅年年给的十几块钱,他总是攥得紧紧的,能高兴很久。

“小时候总是扭扭捏捏的。”这种局促感不仅来自贫穷,也来自不是一个阶层的自我意识。他说不清什么时候意识到了,但感受一直在。

真正有转变是到了高中,有次上课他临时接了老师一句话,全班哄笑,他感觉到满足,自己好像有让其他人笑出来的能力。从那时候起,他开始喜欢给老师当捧哏,也喜欢在寝室里和同学聊天,试图把大家逗笑。很快他就迷上了东方卫视的节目《今晚80后脱口秀》,也对舞台有了一些兴趣。

2017年,他考上了黄山学院。家里的日子慢慢宽裕了一些,每月有了1500块的生活费,周末他就去饭店打工,端盘子、擦桌子,一边攒钱一边上学。临近毕业,他看到《脱口秀大会》热播,李诞说“每个人都能当五分钟的脱口秀演员”,这句话击中了他,他想起高中课堂上的笑声,决定给自己一个试试的机会。

那会儿,他已经在大学的实习期做过一段时间手机销售的工作,他形容自己是一个比较社恐的数码爱好者,爱聊芯片参数,也爱观察人们买手机的表情,但在数码店干了三个月,因为不喜欢选择了离开。他攒下了一万块钱,做了个大胆的决定,带着这些积蓄,去上海说脱口秀。

“我看到有演员说,讲三个月就能接商演。”他做了一个粗略的计划,只要不乱花,这一万块足够他在上海撑满三个月:房租控制在一千出头,租在11号线终点站嘉定,靠着开放麦练段子,三个月之后就能开始慢慢接演出,养活自己。

但事实是,2021年,《脱口秀大会》正热,开放麦火爆,新人多、舞台少,他根本抢不到开放麦。刚到这个圈子,他没有认识的人,也没有资源,来了半个月,连一场演出都没报上。为了填补开支,只能又跑去做了电话客服,但没干几天就走了,“每天要坐班,工资还可以,但实在干不下去了。”

后来,他在网上看到脱口秀喜剧厂牌“肆笑喜剧”在招检票员,说是会提供开放麦上台表演机会,他立刻应聘上岗。月薪四千出头,晚上七点半开场,每天下午,他负责检票、引导观众,然后在后排听不同人的段子。

嘉定到徐家汇,通勤一个半小时。晚上演出结束后,再转两趟地铁回家,常常到家是夜里十一点。有时他回去写段子,有时直接熬夜,后来干脆在通勤路上、上班摸鱼时写一点。最早的段子都在这些夹缝里长出来。

那段时间,脱口秀在城市中迅速扩张,线下演出场场爆满,他每晚都站在观众后方,看人们笑成一团。场地小,观众近,笑声聚气,“挺热闹的”,他从后排感受到一种期待,虽然穷,但每天都很开心。

“那时候整个行业欣欣向荣,我们也有希望。”

段子

小四爷的段子有一种“结构性”的好笑。

他在台上没有很多肢体表演,形式也比较松散。但段子里常常出现一些轻微的不对称感,生活本该是那样,现实却总是差了很多。比如老房子的墙皮脱落,奖状贴在发霉的墙上,生产日期总是印在找不到的位置。这些窘迫是如此切近,如此熟悉,构成了他段子的起承转合。

他把这些日常素材揉成段子,再由一口宿州口音念出来,自带魔性的口音是他最突出的特点。

2021年,他刚入行四个月,还在演出现场检票。段子不多,演出机会也少,却意外被笑果训练营选中,进了演出筛选。那晚他尝试讲了一个刚写的新段子,线下只讲过一次,但是反响一般,正式上台时,全场笑声意外地响。他第一次感受到“你脑子里那个有点怪、有点私人的想法,被一整屋子人听懂、接纳、甚至放声回应”的感觉,那晚是他真正感受到喜剧的成就感。

段子讲的是“豆浆”,他把它比作“咖啡的接地气版本”,豆浆和咖啡本质一样,都是豆子,但一个摆在塑料桌上,一个装进玻璃杯里,他用这个调侃一线城市里被默认的品味标准。

这组段子后来也出现在《脱口秀大会》第五季的录制里,但那场演出的结果又不一样,场子很冷,小四爷被淘汰了。

他最早是从写one-liner开始的。手机备忘录里记录着一句句短句,有些只是节奏,有些是意象。很多东西常常和“穷”有关,但他不觉得那是某种刻意的主题,因为段子都是从他的生活里来的,他的生活就是和这些相关。

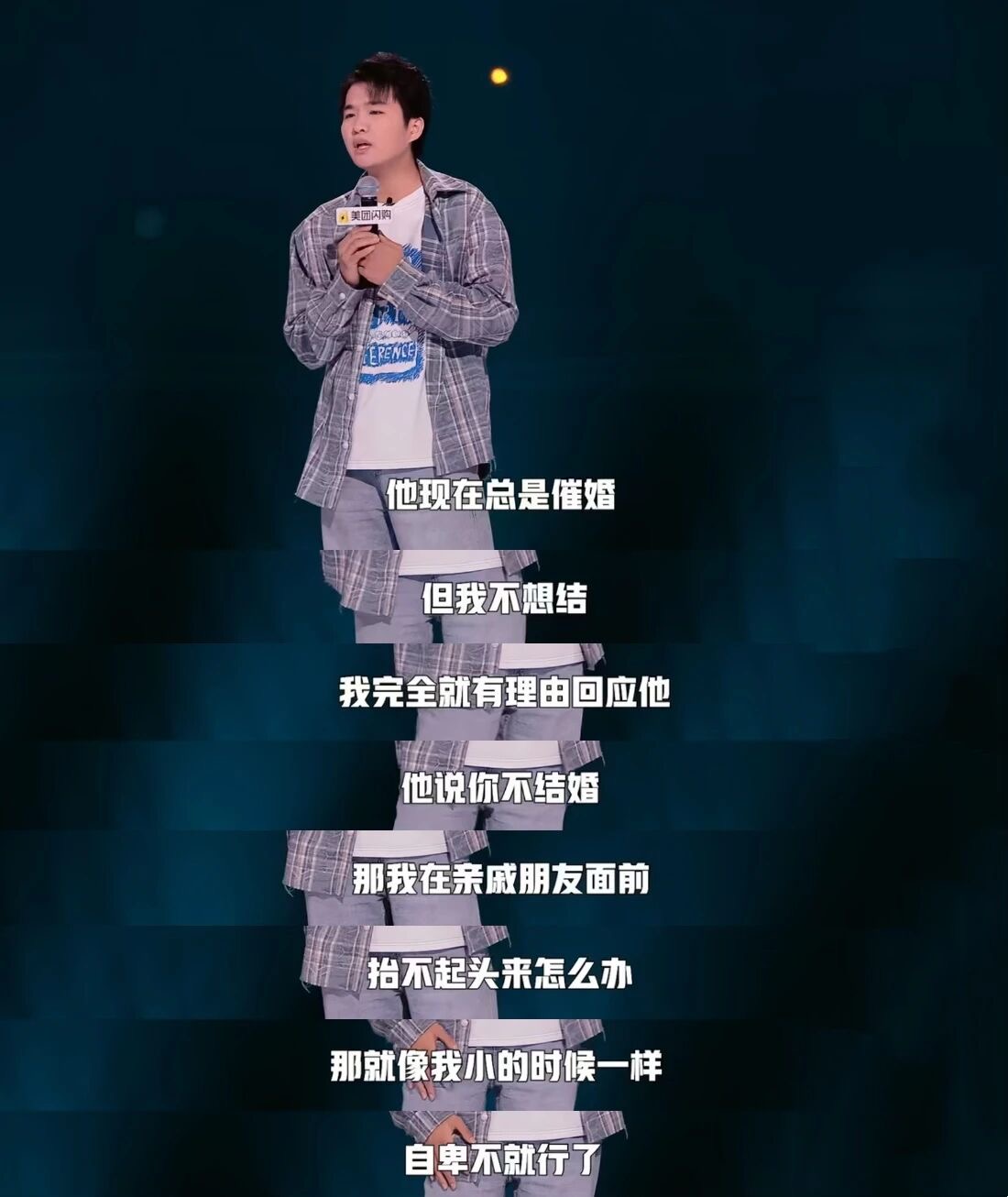

他的写作也发生过一次转向。最初写的是跟自己距离很远的事,比如“生产日期”、比如“豆浆”,是观察者的视角。后来,他第一次在节目里讲了自己小时候的房子,破,很自卑。第一次往内心里写,写得很慢,因为素材太多了,需要自己慢慢想,慢慢筛选出来。

在那组关于老家房子破的段子里,他写屋子里有虫子:“不仅有老鼠、壁虎、蝎子、蜈蚣,黄鼠狼也经常来串门。我爸还抓蝎子炸着吃。我说爸,你吃蝎子,那壁虎吃啥?他说:没事,壁虎吃蚊子,我都安排好了。”

有一版,他把这些动物按腿数排成一个“等差数列”:他两条腿,蜘蛛八条,蜈蚣三十二条。后来想了想,又把它们删掉了。

写段子的人都知道,“你觉得好笑不等于观众觉得好笑,成立的段子是被现场验证过的。” 他学着不断修改,脑子里推演一遍,再在地铁里想一遍,晚上写一版,第二天试一次,不行再删再写。

他喜欢研究别的演员的节奏,最喜欢的演员是美国演员、主持人克里斯·洛克。“别人一场里有一半是观点,他整场都是观点。”那是一种非常自然的、靠语言节奏组织起来的逻辑表演。“是我见过最自然的段子工匠。”

他也在慢慢找自己的观点。

比如“生产日期”的后半段,就是顺着生活里的不便往下推的:

“我觉得这些公司其实挺双标的。他们不希望我们挑选商品的生产日期,但自己招人时,却总盯着我们的生产日期。岗位写着35岁以下,那我们以后去面试,是不是也别那么轻易写出生年月了,比如老板问,你简历上怎么没写生日?我说,我把它藏在小区一棵树后面了。”

他关心的话题还有,多数人和少数人之间的权力分配。比如“四大名著是哪四本?其实就是少数几个人说了算”;比如“得奖的电影,往往不是票房最高的电影。”他还喜欢观察“人是怎么在网上描述自己的”,他见过一个网名,叫“和你一样棒的王俊鹏”,觉得这个人可能阳光、善良,还挺会鼓励别人,他记得很牢。

穷门

“穷门”,成了对小四爷段子的常见评价。

2025年,大国手在《脱口秀和Ta的朋友们》第二季中喊出“穷门永存”。像是舞台上的宣言,也像现实里的注脚。越来越多新人登上台前,讲租房,讲通勤,还有打工生活里几块钱抠出来的生活。穷成了许多段子的入口。

小四爷也讲穷,屋子不是自家的,家里没一样东西是自己的。“我爸会修电视。”他说,有一次老师上门修电视,他想装作不认识,后来没躲成。他说:“我以前以为那房子是我们家的,后来我爸说,是我舅借我们住的。我当时就被这个破房子给破防了。”

观众会笑,每一次笑声落下,就像生活的墙皮又剥落一块。

他在《脱口秀和Ta的朋友们》第二季上讲出这一段,拿下了四盏灯。这个段子他写了两个多月,最开始只打算讲家里盖房子的事,说父亲有点虚荣,喜欢往墙上贴奖状。编剧团队觉得“不够顶”,建议他写“房子本身”。这成为了他晋级的关键。

“我爸可能没看过。”他说,“我也没跟他说过。”

他说脱口秀是年轻人看的,他爸不看。以前他爸不知道他在干嘛,他也从没主动提过“我在演出”。节目上了电视,他也没发过去。“不知道我爸有没有听到一些传言吧。”

姐姐是唯一一个真正看过他表演的家人。她第一次看到的是“豆浆段子”,在手机上刷到。“她当时很震惊,觉得讲得还挺好,不像业余的。”再后来她看了他讲房子、讲破墙的那段,说了一句:“进步很大,跟三年前比起来。”

而那个段子,他也不知道会不会再讲第二次,就像他住了二十年的破房子,前几年全家终于搬出去、在村里盖了新房,但他从不说那是梦想成真, “就像八岁的时候想要玩具车,你二十岁再给我就没有意义了”。

大学同学偶尔在微信上发来一句“刷到你了”,大多只是一两节课的交集,毕业后就没再联系。以前上班的同事有没有看过他上节目?他也不知道。“可能也不看脱口秀,看到了也没说。”这场漫长的喜剧练习像是他一个人的秘密,知道的人很少。

段子讲完,生活还要继续。这些年他搬过两三次家。最远的时候住在嘉定,演完回家末班车停运,他骑了一小时共享单车回家。后来脱口秀演出被暂停,他就马上搬去杭州,因为杭州开放麦多,段子还能在现场试。

那时候没人知道脱口秀会不会就此垮掉,他也疑虑,但只是“有一点担心,不多”。他从没想过转行,只是为了能试段子,搬去了另一个城市。有时候他会想到当检票员的日子,手里刚花完毕业攒下的一万块钱。

“脱口秀这些年,生活有什么变化吗?”

他想了想,觉得是“正反馈”。

“开始意识到,好像真的可以靠这个吃饭了,好像确实是可以谋生了。”

同题问答:

界面文化:你最喜欢的脱口秀演员是谁?为什么?

小四爷:克里斯·洛克。他对我的影响就是首先其实我很羡慕他在舞台上能那么的轻松自如。走来走去,大声说话,然后很丝滑的进行表演,

更重要的是因为他是为数不多的那种,整个专场都在讲观点的演员。别的演员可能讲一半观点,一半自己的事,自己经历了什么,或者观察到什么。但他不一样,他几乎整个专场都在输出观点。

我个人更喜欢这种“观点型”的段子,而他的观点也确实特别经典。有些段子是上世纪九十年代初写的,到现在看都不过时,还特别精彩。比如他说美国不应该禁枪,应该给子弹涨价,涨到五千、一万美元一发那种。你一开枪就得想清楚,子弹可贵着呢。这段既好笑,又特别有道理。

界面文化:怎么看待脱口秀行业在国内的繁荣?

小四爷:我觉得这很正常,是大家一起努力的结果,也是顺应了这个时代的变化。

现在生活节奏那么快,脱口秀本身就是一个节奏比较快的艺术形式,它出梗比较快嘛。可能你刚听两句话,笑点就出来了。本身它也是一个适合快节奏生活的艺术形式。而且大家生活压力也很大,确实也需要这种能带来快乐的东西。再加上脱口秀的内容往往贴近大家的日常生活,我觉得它受欢迎是应该的。

界面文化:不断寻找新梗、持续创新会是内容创作中最难的事吗?

小四爷:其实最难的还不是“写梗”本身,最难的是你有没有素材。我们行业里经常有个说法,说有些演员有钱了就不好笑了,或者出名之后也不好笑了,但其实不是能力问题。很多人已经创作过非常多优秀的作品了,只是后面素材少了,或者有些素材不能讲了——这个才是最难的。

当然这个也因人而异。你看国外很多演员,早就成名、也赚了很多钱,但每年还是在出新专场。你有钱了,也不一定非得讲“穷”,你可以讲观察、讲观点、讲你现在的生活,只要你有持续进化的能力就行。

界面文化:脱口秀是只要好笑就够了吗?还是需要融入一些其他价值?

小四爷:我觉得任何艺术形式其实都需要有一些价值,有一些表达。只不过那样的作品确实比较少。你说音乐、电影这些形式,能做到让人身心愉悦的同时,又有社会意义,或者隐喻了一些什么东西的,其实是极少数。但也正因为少,我们才会那么喜欢、那么努力去追求一个更好的作品。

好笑是最基础的,但有价值就是更上一层的。它能让这个行业更进一步,也能让更多人正眼看我们。当然,这类作品少是肯定的。你看每年那么多脱口秀播出,可能99%都只是好笑,但只要有1%让人觉得“它又好笑又有价值”,那就够了。

比如今年步惊云那个段子,替一个网暴女孩发声,挺出圈的,大家也挺喜欢。再比如梁海源,他的专场里有很多《坐在角落的人》这种段子,讨论社会议题或者表达个人观点,我觉得都很有价值。

界面文化:“标签”和“金句”会困住你吗

小四爷:这种东西其实是可遇不可求的。我觉得它应该是自然流露出来的,而不是“我一定能写出一个金句”或者“我一定要写出一句大家会喜欢的话”。这个太难了。

更重要的还是你得追寻自己的内心,那些金句、标签,都是顺着你的表达自然而然出来的。

界面文化:你如何预判脱口秀行业的未来?

小四爷:我希望只要国际形势没有特别大的变化,脱口秀是可以越来越繁荣的。它本身就贴近大家生活,也适应了这个时代,观众也确实挺喜欢的。

但我也觉得,脱口秀在中国注定会是一个相对小众的艺术形式。你看在国外,它也不是一个特别大众的东西,因为它对学历、对认知能力还是有点门槛。那我们现在整个社会受教育水平在不断提升,这为它提供了很好的土壤。一种文化消费的成熟需要时间,所以这个行业和它的观众,正处在一种积极的共同成长中。