研发一台机器人需要十年?在上海,从原型到开发落地只要半年。

10月12日,伴随第37次上海市市长国际企业家咨询会议(IBLAC)拉开帷幕,高瓴投资创始人张磊在现场分享了人形机器人的“上海速度”,在他看来,背后正是依托上海拥有强大、完整、稳健的供应链体系。

“这是我参加咨询会的第17年,AI让它成为了最特别的一年。”常年穿梭在上海和巴黎之间的贝恩公司合伙人布鲁诺对澎湃新闻记者说,“这些机器人简直是非凡(extraordinary),贝恩的中国总部就在上海,我们已经交流了初步合作意向。”

“能加个微信吗?”瑞士洛桑国际管理发展学院教授马克·格雷芬对智元机器人合伙人姚卯青、傅利叶集团副总裁时晖用流利的中文发出邀请:“我想邀请你们去瑞士讲课。”

智元机器人合伙人姚卯青现场展示智元机器人矩阵 本文图片均为澎湃新闻记者 范佳来 摄

在他看来,“这是属于世界的机器人革命,上海即将成为其中的引领者。”

在复杂多变的国际环境下,AI成为今年“洋高参”参会的关键词,从徐汇西岸到北外滩边,跨国巨头们对上海AI产业的日新月异尽入眼帘,对于继续合作、深化投资的意愿,他们的回答是毫不含糊:“definitely(一定)。”

生态

西门子股份公司董事会主席、总裁兼首席执行官博乐仁此次上海之行有一个特别安排:要花一天时间,和多家上海AI公司单独会面。

“AI是一种全新的动力,和传统能源完全不是一个量级,机器人是AI和数据的集体落地场景,我们不仅参与调研也有投资。”博乐仁向澎湃新闻记者透露,西门子正在和部分上海机器人企业共同探讨共享数据和训练模型等相关工作,并计划在产线上做一些新的技术尝试。

“上海拥有巨大的市场、完整工业场景和敢冲敢快的创业者。”博乐仁表示,对于AI产业来说,上海就是风口之城,“能把AI快速落地、做大,我在这里感受到很强烈的动能,方向绝对正确,我很喜欢。”

擎朗智能现场展示机器人“抓奶糖”

依托上海强大的供应链体系,西门子已经和临港集团、上海国际数据港签署战略合作协议,共建碳足迹数据交换平台,工程师可在几秒内自动生成高可靠操作代码,错误率大幅下降;还与中国企业共建AI智能体,融合机器学习与DeepSeek模型,把铜材品位稳定性提高15%,降低能源消耗。

谈到AI产业的发展,咨询会议主席、罗氏集团董事会主席施万也将其归结为“生态”:“我们已经在上海的生态系统中深度扎根,是最早在这里设立研发中心的外资企业之一。”施万表示。

“非常重要的一点是,我们要把传统知识(例如生物学、化学)与新兴技术(如人工智能)结合起来,这样才能开发出更好的药物,在上海,我们拥有出色的生态系统,可以把所有要素和合作伙伴整合在一起。”

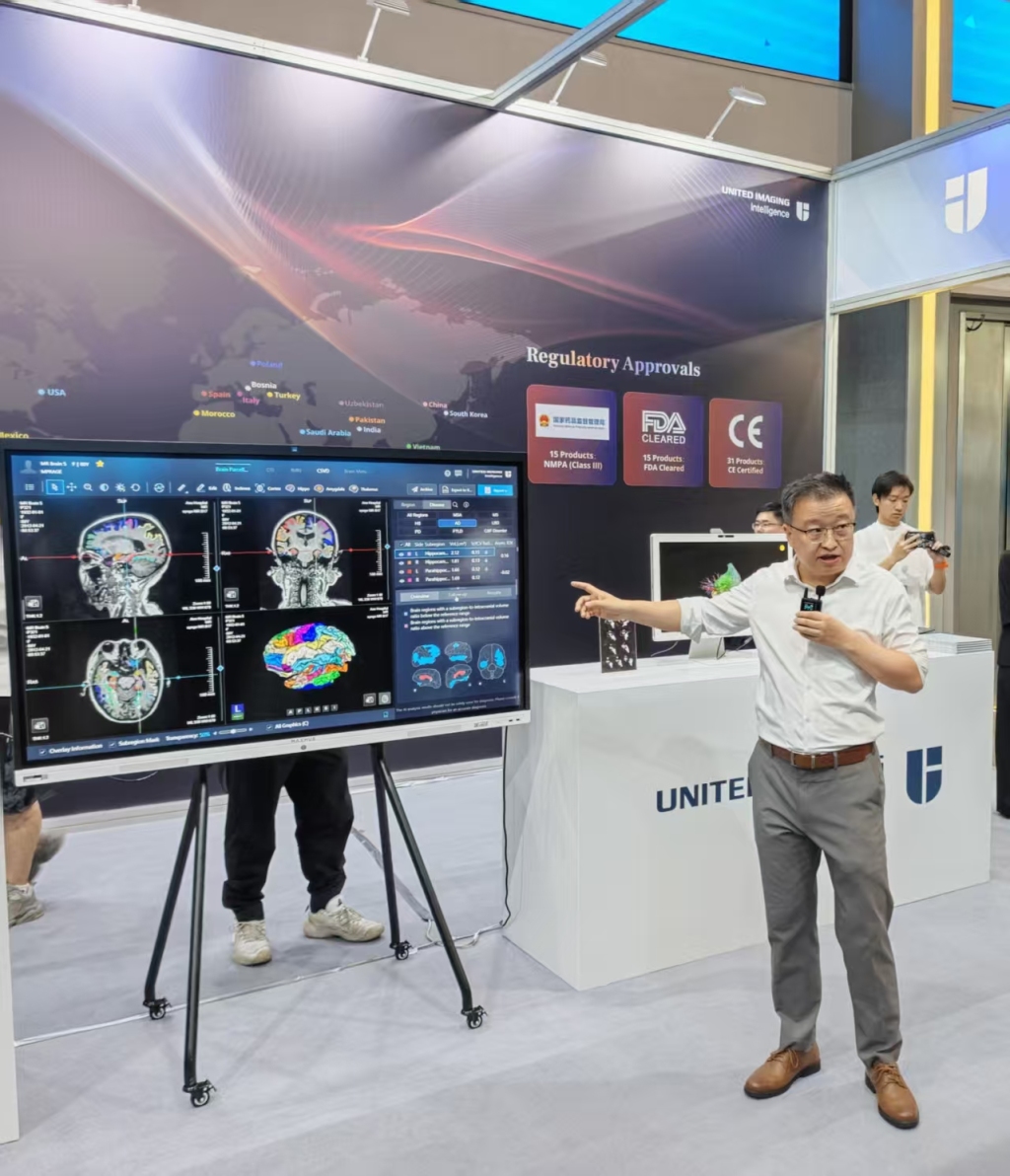

联影智能联席CEO周翔现场为参观的跨国企业介绍AI+医疗

“在外资巨头参观过程中,我们已经接到了非常多的合作邀请,包括交互、操作、营销、金融等各种方向,中国机器人在海外的潜力很大,和海外公司在资本和业务方面的合作都在深度洽谈中。””智元机器人合伙人姚卯青向记者透露,让他略有惊讶的是,自己的微信收到不少跨国企业一把手的好友申请,“没想到他们的微信用得这么溜!”

澎湃新闻记者了解到,在今年参会的46家市咨会成员企业中,24家位列2025年财富世界500强,7家位列福布斯2000强,企业总市值超过3.5万亿美元,每年在沪纳税总额超过350亿元人民币。

速度

作为第一年来到上海市市长国际企业家咨询会议的新朋友,马克对上海AI公司的感受是“叹为观止”。

最让他震撼的是企业发展的速度:“从点子到技术整合(软硬件一体化),再到落地成可扩展的解决方案,节奏快得惊人。”

跨国企业负责人体验来自模速空间的“空气吉他”

“上海作为制造业基地底蕴深厚,产业根基源远流长,这座城市也正在崛起成为人工智能新高地。”直观医疗全球董事会主席古迦睿告诉澎湃新闻记者,“我们参访西岸时,目睹中国新兴AI企业的研发和创新,印象深刻,相信他们会有非常良好的发展前景。”

“上海的独特优势在于其制造业底蕴与新兴AI创新能力的协同效应。通过深度融合这两大优势,上海有望引领新一轮产业变革浪潮,确立其在全球智能制造领域的引领者地位。”古迦睿表示。

而在星展集团首席执行官陈淑珊看来,印象最深刻的是上海AI公司在实际应用层面的深度与广度——例如人形机器人在应对人口老龄化方面的解决方案,折射了科技的人文关怀。

此外,AI在医疗健康和能效优化方面的应用,比如从大模型向高效小模型的演进,体现了上海将前沿科技与实体经济、社会需求紧密结合的强大能力。

“洋高参”与机器狗亲密接触

“AI可以成为上海最大的竞争优势之一。”普华永道全球主席康慕德表示,AI是这个时代的决定性技术,将为未来十年全球GDP贡献高达15%的增量,上海已具备显著优势:无论是规模、人才、科研和基础设施,还是将雄心转变为成果的执行力,当下的机遇,是把优势进一步放大。

“这是一个复杂的时代,更是充满机遇的时代,在智能时代独领风骚的必定是率先行动的城市和企业。普华永道愿意成为国际合作的桥梁,以国际经验支持上海成长为领先全球的城市。”康慕德表示。

活力

“vibrant(活力四射)”是现场跨国巨头对于上海的集体评价。

活力首先来源于人才的充分涌流,“AI领域一半技术开发者都是中国人。”上海的老朋友、S4 Capital创始人兼执行董事长苏铭天分享了他的观察。

“他们大部分最终会选择回到祖国,上海对外籍人士而言已经是一座非常具有吸引力的城市,近两年来也看到外资持续回流的迹象。”苏铭天说。

傅利叶智能CTO时晖展示机器人技术

在铁狮门公司首席执行官徐瑞柏看来,上海的政府机构、商业公司和大学已经通过共创和互补,实现繁荣的技术人才生态链——例如复旦大学和同济大学负责培养和输送,位于杨浦区的IBM、甲骨文、字节跳动等企业通过吸纳而不断壮大,例如瑞安地产开发的KIC(知识与创新社区)等引入了办公空间和研究实验室,还配备餐厅、画廊和零售设施,贯穿于整个开放空间,形成了人才的集聚效应。

活力的另一层面,自然是技术的生根发芽、抽枝拔穗:施耐德电气董事长赵国华告诉澎湃新闻记者,技术创新与产业应用的相互促进,正是上海AI产业的核心竞争力所在。在技术创新方面,上海科创企业在大模型、多模态等关键领域取得了重要突破,尤其是专业语料、模型、平台、场景等领域,在产业应用方面,上海也促进AI技术深度融入工业、能源、基础设施、建筑、交通等各个行业的具体场景。

“我的整个职业生涯,其中很多时间都在中国与上海度过。”江森自控首席执行官卫友安向澎湃新闻记者透露,“我们一直在和上海的AI公司密切合作,包括AI数据、生物医药、大型机场、交通设施等。

在他看来,在“AI+”政策支持下,中国已成为全球AI产业的主阵地之一,上海则凭借庞大的产业规模、完整的产业链布局和丰富的创新资源,成为全国AI产业发展高地。

“在AI的全球竞速中,上海的席位已经稳了。”博乐仁向记者笑言,“无论是在国内的竞争,还是面对特斯拉、Meta等国际巨头,上海拥有充分的人才密度、庞大的市场体量和高速的技术迭代,这样的优势很难被复制。”

未来,西门子将做上海最好的“协助者”,和同济、交大等高校在生态上合作,培养更多工业AI人才,让上海成长为全球“AI+”的领军者,对此,博乐仁告诉澎湃新闻记者,“我们言出必行。”