《文弱书生:前现代中国的男性气概》,宋耕著,上海书店出版社,2025年6月出版,360页,88.00元

在近年来的中文互联网世界,“阳刚”话语被一次次重置:从热门视频中的铁血想象,到资本成功学里的强势语气;从“少年感”的妆造,到“硬核科技”的修辞——看似各说各话,其实都在争论一个问题:谁有权界定“何为男人”?那么,理想中的中国男性到底是怎样的?是“高富帅”“小鲜肉”,还是“霸道总裁”“经济适用男”?现实中的中国男性又是什么样的?“直男癌”“娘炮”还是“普信男”?这些都涉及一个基本问题:有没有(以及什么是)中国式的男性气概?脱口秀演员张骏前不久调侃,“直男癌”的早期症状是“直男炎”,主要症状就是老发炎(言)。所以,出版一本关于中国男性气概的书籍,不仅需要深厚扎实的学术功底,更需要直面“拳”打脚踢的勇气。

面对新近译介的《文弱书生:前现代中国的男性气概》,我仿佛翻开了一幅绵密的“性别-权力”图谱。这部专著以“才子”这一颇具文化意蕴的男性形象为中心,在权力与审美的交织中重建了古代中国男性气概的谱系。作者提醒我们:男性气质从不是天赋本质,而是由礼制、文本、舞台与权力共同“生产”的。理解了“才子”作为男性气质正当形象的历史根源,我们也就更能读懂当下中国男性对自身形象的焦虑:它并非道德真理之争,而是权力话语与规训装置的位移。我们应该思考的不是谁够不够男人,而是谁在形塑“男人”。

“文弱书生”的谱系

首先,何为“文弱书生”?其并非自然存在的人群,而是在元明清的“爱情叙事—戏曲舞台—市民审美”三者交织中建构而成的类型化男性。所谓“阴柔”并非简单的“欠阳刚”,而是在特定历史语境中经由权力与礼制锚定的一种合理化气质。作者梳理了“小生”近年来在中西语境中遭到误读并被贬称为“娘炮”的过程,强调只有从其生成环境出发,才能理解纤弱身体如何成为文化合法的“男性美”。如《西厢记》中的张生等典型形象所代表的,“文弱书生”既是才华横溢、外貌秀美而近女性之姿,又隐含着“情深义重而易受挫”的性格。

《新校注古本西厢记》明万历四十二年王氏香雪居刊本

接着,作者延续福柯式的谱系学研究方法,追溯文弱书生的历史踪迹。从屈原以“香草美人”自喻的“自伤其身”到唐传奇的女装英雄,再到元杂剧小生声腔最终定型。这种身体政治指向的是帝国权力链上阴阳位置的流变:同一主体在不同关系中可以切换位置,能臣遭遇皇权时可向上为“阴”,向下为“阳”,这也提供了解释前现代文学中男性“女口奏章”现象的线索。作者进一步指出,西方殖民话语把非西方男性塑造成女性化他者,然而在中国传统中,阴柔并不意味着失权,反而与文才与品德相连,这为后文质疑“男性危机”提供了历史参照。

作者借助福柯的身体政治理论指出,宋代以后科举制度与儒家礼仪共同塑造了一种驯服的男性身体,清瘦、白皙、温润成为才子形象的主流标识。制度与礼仪不仅规范人们的言行,还将人的身体塑造成可度量、可管理的“驯服身体”。这种身体既是文本性(能写会吟)的物质载体,也是将德行内化为身体惯习的重要机制。作者强调,这类身体技术的背后是政治-权力的实践,与西方常见的通过体育训练强化肌肉的阳刚模式不同,这种“驯服”体现了将学识与美德内化的阳刚形态。

为什么在中国前现代文学中,被西方视角视为“女性化”或“非典型”的“文弱书生”形象,能被本土文化广泛接受为浪漫英雄与男性气质的理想典范?“才子”并非阳刚的对立面,而是一种被科举、礼仪、文本与舞台行当共同“生产”的合法男性气质。“文弱书生”的气质既不是纯粹的反叛,也不是被动的顺从,而是在权力的场域内生产,在叙事的缝隙里周旋。不过,才子气质的“反抗性”恰恰是其“被规训性”的最高体现。它是一种在文化规训内部开辟出的身份与意义再阐释的“第三空间”(霍米·巴巴)。文人阶层通过主动拥抱“脆弱”,将权力结构的压迫转化为文化资本的积累,在象征层面实现对权力的“柔弱制胜”的同时也完成了其自身的献祭。这种策略既深刻受制于时代规训,又闪烁着主体性的微光,正是前现代中国文人精神世界的复杂缩影。

重估“霸权男性气质”

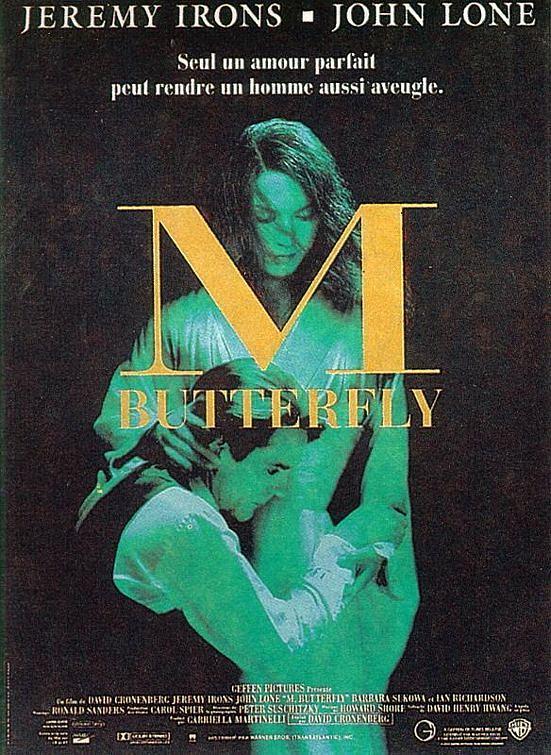

一直以来,存在一种“东方男子=柔弱/阴性”的西方想象。华裔男演员尊龙主演的电影《蝴蝶君》是一典型。电影讲述了法国外交官高仁尼与中国男旦宋丽玲之间的情感纠葛。高仁尼对宋丽玲的迷恋就是典型的东方主义幻想——他将宋丽玲视为一个神秘、顺从、充满异域风情的他者,并试图通过占有“她”来满足自己的男性自大和殖民欲望。然而,宋丽玲非但不是高仁尼想象中的“蝴蝶夫人”,反而是一个具有强大主体性的反抗者,他利用了高仁尼的东方主义偏见,最终反噬了高仁尼。与电影一样,《文弱书生》同样回应了西方对中国男性“阴柔化”的东方主义凝视与想象。

本书的最大贡献在于挑战了将西方霸权男性气质(hegemonic masculinity)视为普适范式的倾向。“霸权男性气质既不是与生俱来的,也不是放之四海而皆准的,它是一定历史时期、一定意识形态的产物,并为父权制和男性在社会中的主导地位服务”。西方理论将男性气概建构在“男性/女性”及“反女性”的二元划分上,而作者指出,前现代中国的“才子阳刚”并非“未达标的男性”,而是在阴/阳权力链和文/武谱系中自洽、具有政治和审美正当性的男性范型。男性气概的核心不是肌肉,而是文采与德行,这一发现为男性研究提供了去中心化的东方经验。

西方理论将一个社会中的男性气质区分为“霸权”“从属”“边缘”三个类别,男性特质的支配性定义是四条“硬汉守则”:拒绝女性化,做个大人物,管控情绪,冒险性与进攻性。本书并非一概否定这一框架的解释力,而是通过前现代中国的性别话语(尤其“阴/阳”与“文/武”),对它做必要的“去普遍化”处理:在传统中国,“阴/阳”并非“男/女”的简单对译,而是权力位置的可变关系项;同一主体在不同权力关系中可处于阴位或阳位,故而“性别”的政治性往往先于并压过“性”的二元刻写。正如书中所引文献指出的,“在中国,性别符号往往是等而下之的,更重要的原则来自道德和社会生活”。“硬汉守则”并非男性气质的“常量”,“柔弱—多情—可伤”也可在特定文化政治中成为被嘉许的男子气,只是其合法性不源于“阳刚本质”,而是来自权力的编排方式。

由此可以得出几条关键修正:其一,前现代中国并不以“男/女—异/同”为二元来组织社会象征秩序,许多场合中“性别角色”服从于亲属、年龄、地域、等级等更高阶的社会原则。作为西方性别话语和整个符号系统核心观念的男/女二元分野,对前现代中国社会并不完全适用。其二,作为“理想男性身体”的“瘦弱/柔敏”并非对阳刚的背反,而是与“文”之权力、教化与文本性深度耦合的身体技艺,福柯式“驯顺的身体”在此获得了在地化阐释。其三,既然“阴/阳”是权力关系学,那么“同-异”之分无法像现代西方那样,与“男-女/阳-阴”稳定对位。这也解释了为何中国文学中的柔美男体既可入异性恋的“才子-佳人”叙事,又能与男-男情欲的修辞彼此通气,而不必立即触发“去男性化”的惩罚机制。

电影《蝴蝶君》中宋丽玲的“女性化”表演,并非其男性气概的缺失,而是一种策略性的性别表演,用以利用西方男性对东方女性的幻想和对自身男性气概的过度自信。而《文弱书生》为我们理解宋丽玲这种“阴柔”外表下的复杂男性气概提供了理论基础。宋丽玲的“阴柔”与“才子”的文弱有异曲同工之妙,它们都挑战了西方单一的男性气概标准。作者指出,中国传统文化中对“才子”的推崇说明了男性气概并非只有一种“阳刚”的模式,而宋丽玲的形象则进一步将这种“阴柔”的男性气概推向极致,并赋予其反殖民、反霸权的政治意义。宋丽玲利用西方对东方“阴柔”的刻板印象,成功地欺骗了高仁尼,最终使其男性自尊彻底崩溃。这表明,在某些文化语境下,看似“脆弱”或“阴柔”的男性特质,反而可能蕴含着强大的力量和颠覆性。

电影《蝴蝶君》海报

另外,本书探讨了男性同盟与英雄义气的叙事机制,从《水浒传》《西游记》等英雄小说到史传叙事中“结拜-共谋”的模式,揭示男性之间的情感是如何被政治化和神圣化为忠义的。这种同盟与日本幕府时代的“众道”有共通之处,二者都是精英男性圈层内的亲密关系。书中探讨了中国传统文化中的“同性社交渴望”(homosocial desire),指出男性之间的深厚情谊以及一定程度的身体亲密,是与忠诚、信任和情感寄托相联系的。而日本的“众道”文化则将这种同性关系制度化、仪式化,并赋予其武士道精神的内涵,强调主公与“小姓”(大名身边的年轻侍童)之间超越生死的忠诚和情感纽带。两者都体现了非西方语境下男性气概的复杂性与多元性,展现了男性气质在不同文化中可以有截然不同的表现形式和价值评判。无论是“才子”的文采风流,还是“小姓”的忠诚侍奉,都说明了男性价值的实现途径并非只有武力征服或经济成功,还可以通过文化修养、情感联结和个人魅力来体现。当然,“才子”的“温润之身”是被制度制造出来的“驯服身体”,大名与“小姓”的亲密关系也不是任性之爱,而是被武家内部的人事编制与礼仪法度严格控制。两边都在把少年之身社会化、功用化:一边是会吟会写的“文身”,一边是能侍能战的“武身”。

将男性研究纳入性别研究

“性别研究”长期存在被狭义化为“只研究女性”的倾向,这种局限不仅让男性处于“不可触碰的中心”,也在学理上遮蔽了性别权力在不同主体间的循环、流变与再生产。本书的另一大贡献就在于打破了这种窠臼。女性主义既提供了研究男性气质的语境,也提醒我们必须把“男人”重新放回其被规训、被叙述、被欲望形塑的“性别化位置”之中(而非无性别的“普遍人”)。正如书中引用的特尔玛·芬斯特(Thelma Fenster)的观点:“女性一直被看作是具体的、在地的存在,而男性则始终不可触及,享有那位极少现身且难以接近的‘天父’的特权。由此,女性主义可能无意中强化了那种把女性置于次等地位上的二元划分。”

“女性主义与后殖民主义和马克思主义一脉相承的思维方式都是关注那些被压迫的、被边缘化的少数群体。因而从这个角度看,性别研究就是要去解放女性。这当然是没问题的。但是,这种性别话语也是一把双刃剑。”在中国史学与文学研究的场域里,把性别研究等同于“内闺-家私”的女性史,尤易造成盲点。作者援引曼素恩(Susan Mann)的观点指出,由于中华帝国晚期的强性别隔离,诸如官僚、科举、书院、会党、商贸等“公共”领域几乎都由男性与男性关系构成,若仍把性别研究限于“妇女/家务”,反而会失去对“男人如何在男-男关系中被组织与欲望”的基本追问。正是在这一意义上,本书以“才子”这一文学-文化装置为轴心,展示了文本、身体、情欲与权力如何共同生产出一种可见却脆弱的男性身形,从而把“男性也被性别化”的问题置于中国经验的细密纹理中加以辨析。这一视角使性别研究真正回到“关系的政治”,关注的不只是从女人到男人的对象转换,而是从“非问题的男性”转向“问题化的男性”。

通过将男性研究“纳入”性别研究,《文弱书生》把以往被当作“无性别的默认人类”的男性,重新放回性别关系的互动场,让其可见、可分析、可比较、可对话、可协商。这与当下女性主义人群常用的“纳入式”话语可以构成一个有趣的对照。亲密行为中的“纳入/受纳”在经验上往往伴随主动/被动的非对称性,而学术上的“纳入”应当有鉴于此,不是把男性置于新的中心,更不是以“主动者”的名义再生产父权,而是让不同性别与取向的位置彼此可交换、可审视。因此,这一对照可以帮助我们理解“把男性放回性别”的必要性,同时也提醒我们:真正有效的“纳入”,不是把谁“插回中心”,而是重写版图——让多元主体在同一张地图上以非支配的方式定位和对话。

在地化的学术阐释

无法撇开西方理论,但又要强调在地化知识和体验,一直是区域文化研究的一大难点。诸如“意识形态”“主体性”“男性气质”等术语本身都带有启蒙-现代性的历史尾迹,将它们用于前现代中国须谨慎校准适用边界。这份方法论上的克制,使这本书中每一次与西方理论的“对话”都不是对后者的简单套用,而是“以彼观此、以此反观彼”的双向校正。作者并未照搬福柯、巴特勒等西方学者的理论,而是将其作为“阅读策略”用以解读中国材料,同时警惕概念的文化来源。他用阴/阳—文/武框架重新阐释性别与权力,把区域性材料的解释力推到了理论前沿,这一方法论上的自觉,避免了理论帝国主义,同时也为地方性知识的创新迈出了宝贵的探索步伐。

同样难能可贵的是,作为一本二十年前在海外出版的书籍,其核心洞见对于理解当代中国与世界依然有力,以下试举几例:

其一,性别气质是多元且分层的,当今世界同样存在“霸权”“从属”“边缘”的三分,只是“霸权阳刚”不再只有武力/刚猛一种面孔;它可能是国族叙事里的铁血话语、资本话语里的成功学、科技语境里的民族主义,等等。“秀肌肉”只是其中一种外观,以技术、管理、话语控制实现的“阳刚”同样能够占据霸权,例如科技工作者、高科技企业就常常被纳入技术民族主义的象征链:理性、沉稳、攻坚克难、公而忘私。这里的“霸权阳刚”不像肌肉那样可视,而是被父权制以知识—系统—效率的“技术气质”统摄,同时与民族主义想象结盟,以获得文化正当性。

其二,“文/武”与“阴/阳”的相对位置并非来自性别,而是权力建构的产物,迁移到今天,就是话语权的位势切换,谁掌控叙事、谁能上热搜、谁能把形象变现,就能处于“阳位”;而在监管、平台或资方面前,再“强”的个体也会转入“阴位”。韩流偶像的“白净、纤细、少年感”,靠练习生体系、镜头语言、妆造与舞台程式被稳定复制,颜值与身材管理、舞台走位与镜头“抓点”等共同把“可欲、可控、可消费”的身体做成标准件。

其三,“反叛与收编”的循环不仅出现在古代的才子佳人小说里,当下很多原本非主流的性别形象也会被商业与主流叙事吸纳、净化,变成可被销售的风格或“国风”的资源。当然,从微观视角来看,前现代的“礼—法—科举”与行会/宗族网络,是“文弱之身”的规训装置;而今天,对男性气质的规训常由平台规则、商业代言、舆论运动发动。装置变了,身体与美学的“驯化”方式也就不同。

不过,尽管《文弱书生》用阴/阳位置解释性别实践与权力关系的努力值得肯定,然而这一概念高度抽象,在具体文本中可能存在过度阐释的可能。比如某些文学文本的身体呈现可能更多由文类规范,而非权力结构主导。此外,作者聚焦文学作品中的男性形象,但较少引入女性读者和作者的视角。才子佳人小说中,佳人的审美偏好与情感表达理应对才子形象的塑造起到重要作用;女性书写如何评价阴柔男性,也值得纳入分析。若能增加上述女性主体的参与,也可以避免男性研究再次将女性边缘化的风险。

古代性别气质问题的当代回响

笔者少年时曾以“谦谦君子,温润如玉”作为自己的人生信条,然而参加工作、走入社会之后,不得不接受权力与舆论的各种形象规训而不断进行痛苦的调适。正如本书开篇引用的弗吉尼亚·伍尔夫的话,“文学不是任何人私有的而是所有人共享的领地”,那么性别话语同样也应当如此。在权力与情感、文与武、阴与阳的天地间,我们需要的不是单一的“好女人”“好男人”模本,而是理解并尊重彼此差异的温润眼光。这本书如同一面镜子,映照出中国文化中多元的男性风景,也照见我们每一个人内心脆弱却坚韧的自我。

在看见自我的同时,本书还给我们提供了看待他者时的批判视角。正如明清小说中情与礼的冲突常以“反讽—颠覆—收编”的三段式完成,才子佳人戏剧常以私情违背礼教起事端,终又因功名成就而归入秩序。歌咏私情的文本对正统阳刚构成微妙挑战,但最终通过功名而被正统收编。父权制的一个高明之处在于,它允许局部反叛以维持总体秩序。就像本文开头的脱口秀场景,当代性别舆论里许多“看似解放”的风格与口号,非常容易被市场或主流话语吸纳为可销售、可动员的“新品类”,形成“快反叛、快收编”的循环。对这种循环的警惕与识别,也是本书对当下性别议题提供的重要方法论启示。

进一步说,既然男性气概不是自然物而是权力之建构,循着这一路径展开,当下所谓“厌女/厌男”的互相攻讦并非两性矛盾的真相,更非“天性”之争,而是父权制权力装置看似无意、实则有意的副产品。换言之,男人与女人是受到同一套身体政治摆布的,我们共同的敌人是那套让性别成为支配链条的权力本身。正如玛丽亚·米斯在《父权制与资本积累:国际劳动分工中的女性》一书中指出的,女性和男性并非受害者和恶棍的关系,对于父权制的建构与巩固而言,所有人都可能难辞其咎。如果将“两性对立”叙述成“被性别化的女性对无性别的男性开战”,也许是变相地为父权续命。父权制是一个强大的链条,每一本书、每一次发声、每一次行动都像是在努力松动链条上的某一个环节,直到它最终断裂。我们并不知道人类下一步将走向何方,但我们可以肯定的是,人类可以在打碎这些镣铐之后继续前进。