团结起来,以笔为矛,在文化战场上抗击敌人!文化抗战剧《阵地》于9月16日在央一开播。该剧以1938年至1944年桂林文化抗战运动为背景,首次全景展现在中国共产党领导的抗日民族统一战线指引下,中国文化界以笔为枪、坚守文化阵地的壮阔历史。

《阵地》围绕“抗日民族统一战线”与“文化抗战”,以双核叙事与群像塑造手法,再现《救亡日报》创刊、话剧《一年间》创作、桂剧《梁红玉》改革、陶行知岩洞教育等众多文化事件,集中刻画塑造了夏衍、郭沫若、田汉、焦菊隐、巴金、徐悲鸿、丰子恺等几十位在中国现当代文学、新闻出版、音乐、美术、戏剧史上熠熠生辉的文化名人形象,展现了中国文人在民族存亡关头的人格光芒与家国担当。

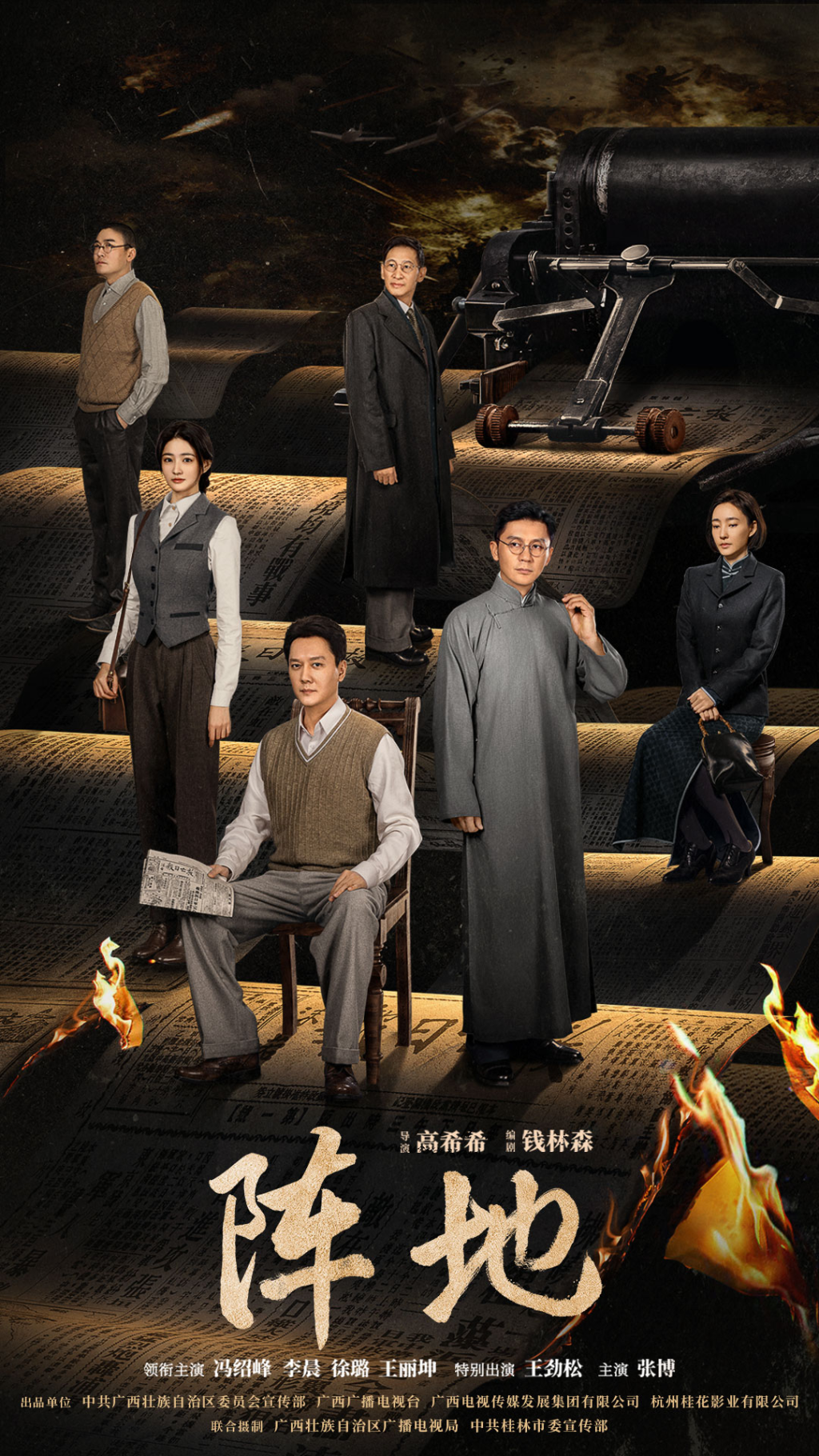

据悉,该剧由广西壮族自治区党委宣传部策划指导,严从华担任总制片人,高希希执导,编剧钱林森执笔,冯绍峰、李晨、徐璐、王丽坤领衔主演,王劲松特别出演,张博主演。无论是周恩来的远见卓识、郭沫若的豪迈才情,还是夏衍的沉着掌舵、李克农的机敏护卫、田汉的激情澎湃,乃至一代青年才俊在战火中的成长与觉醒,都在剧中得以呈现,“文化守夜人”的群像塑造,填补了文化抗战领域的空白,让人看到战争阴霾下文化力量的坚韧与伟大。

那些课本中的人物被塑造得有血有肉。冯绍峰饰演的文化学者夏衍,兼具文人的儒雅与战士的果敢;李晨塑造的进步青年李克农,展现了其从热血冲动到成熟稳重的成长轨迹;王丽坤饰演的女性文化工作者安娥,打破了抗战剧中女性要么是“花瓶”、要么是“女战士”的刻板印象,展现了女性在文化抗战中的独特贡献。老戏骨王劲松虽戏份不多,但饰演的郭沫若一句“文化在,民族就在”的台词,字字千钧。更可贵的是,剧中的文化人士也会有分歧、迷茫和两难的抉择。这些真实的矛盾与挣扎,让人物摆脱了“完美英雄”的枷锁,更具可信度和感染力。

冯绍峰 饰演夏衍

值得一提的是,《阵地》在制作上也体现着精益求精的态度,剧组实地取景桂林,复原了当年的《救亡日报》编辑部、广西艺术馆等历史建筑。服化道细节中,演员身着的粗布长衫、中山装,办公桌上的老式钢笔、泛黄的纸张,街头巷尾的标语海报,甚至角色口中的方言俚语,都精准复刻了20世纪40年代的风貌。

《阵地》的价值不仅在于还原历史,更在于对其深刻的现实观照。在国家危亡之际,文化人士们守护文化根脉、用文化力量凝聚民族精神的做法,为当代人树立了榜样,《阵地》呼吁观众重新认识文化软实力的重要性。

作为首部系统展现中国文化抗日救亡运动的电视剧,《阵地》以“文化抗战与抗日民族统一战线”为主题,其中所传递的“以文化人、以文抗战”的精神,跨越80多年岁月依然熠熠生辉。