界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

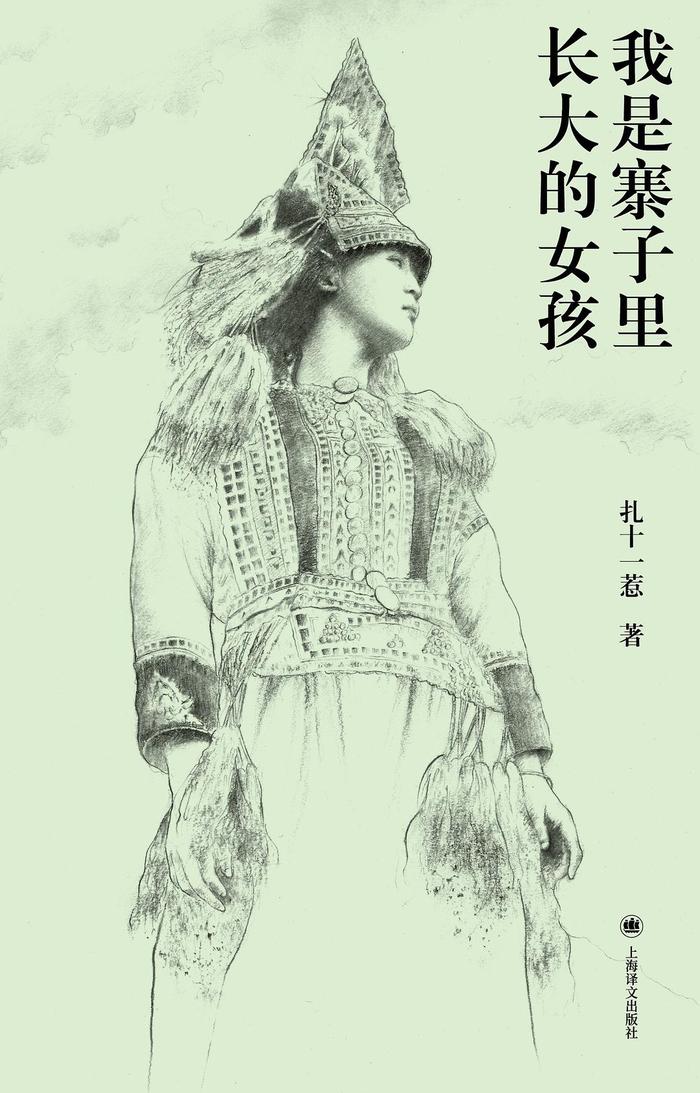

《我是寨子里长大的女孩》

上海译文出版社 2025-8

花草林木、牛马鸡犬、小溪山野,流动的风物与童年交织。这本书的作者扎十一惹,彝族,1990年出生于云南深山一个村寨。七岁开始学汉语。大专毕业后进入媒体行业,2019年离职。目前专心写作。

“在我的乡村里,很多事都是确定的,我知道牛不会跑,也知道太阳会按时落山,我会和牛一起回到家里,吃上饭,然后进入梦乡。”

在书里,她记录了个人的迁徙与城市化进程交错重叠,也伴随着乡村经验的流失与边地文化的消隐。童年的感官经验,成为记忆中柔软的底色。早年村寨贫苦,生活难免坎坷窘迫,但也不缺天然的浪漫:花草、林木、阳光、小溪、山野、猫狗、牛马、小鸟、玩伴……随着成长,作者的世界逐渐扩展——学习汉语、升学、走出村寨进入城市。在叙述自身的同时,作者也不断回望两代乡村女性的处境。母亲和姐姐、亲戚和邻里,她们在婚姻、劳作、家庭里的生命。

《通灵宝玉与玫瑰花蕾:中的导演课》

人民文学出版社 2025-7

《通灵宝玉与玫瑰花蕾》是导演、作家徐皓峰以电影视角重新解读《红楼梦》的作品。在这部书里,他将曹雪芹的写作方法与电影叙事进行对照,把《红楼梦》当作一部剧作来剖析,探讨人物塑造、叙事节奏与潜台词如何在文学与电影中互相呼应。

与传统红学研究不同,本书以导演的眼光审视文本,徐皓峰将曹雪芹与特吕弗、黑泽明等导演并置,强调其叙事手法的现代性,从细节出发揭示曹雪芹的“作局”技巧:如何设置悬念,如何通过人物的出场与言行制造戏剧冲突。

“《红楼梦》在电影发明前,已有电影思维。十九回写宝玉,这个贾府瞩目的中心,突然陷入被完全忽视的境地。宝玉去宁国府看戏,不料是弋阳腔,俗鄙热闹,于是偷跑开。跑出个寂寞,发现平素围着他的人都不见了,大家认为他在剧场,时间上有空档,便各玩各的去了。众人焦点,成了众人盲点——曹雪芹以这个反常局面,重新开始,再写宝玉。”

徐皓峰特别强调,《红楼梦》的复杂性不仅在人物关系与伦理背景,还在于它对观众的心理调度。这种思路使《红楼梦》不仅是文学经典,同时也具备电影语言的特质。

《母语之外的旅行》

上河卓远文化·河南大学出版社 2025-5

日德双语作家多和田叶子以旅行为线索,记录自己在不同城市与语言相遇的瞬间:从巴黎的多语编织,到柏林的殖民记忆,再到首尔的被强加的“出离母语”,文字折射出语言与文化的复杂关系。

书中核心概念“Exophony”意为“母语之外的写作”。对于长期在日语与德语之间写作的多和田而言,跨越语言不仅是创作方式,更是对文学本质的探寻。母语往往塑造了我们对世界的感知边界,而走出母语,则意味着在另一种语言中重新发现自我,这种写作既是一种解放,也是一种试探,在不熟悉的音律里寻找新的表达方式。

本书分为两部分。第一部分以旅行叙事为主,从达喀尔、洛杉矶到北京、莫斯科,作者通过细节描绘语言在全球不同场域中的张力。第二部分则是“德语的冒险”,她回到自身写作经验,反思德语中的词汇、修辞与身体感知,展现出语言如何承载陌生与可能。

多和田叶子,小说家、诗人。1960年生于东京,毕业于早稻田大学第一文学部。1982年起在德国生活,用日语和德语写作。1993年,凭借作品《狗女婿上门》获芥川奖。2003年凭《嫌疑犯的夜行列车》获伊藤整文学奖、谷崎润一郎奖,2011年凭《雪的练习生》获野间文艺奖,凭《修女与丘比特之弓》获紫式部文学奖。

《鲁磨路:城管、小贩与街头秩序的生成》

北京大学出版社 2025-8

每个城市都有自己的“鲁磨路”。《鲁磨路:城管、小贩与街头秩序的生成》记录了中国城市街头最常见、也最紧张的一种场景:城管与小贩的对峙与共存。小贩占道设摊,以此“讨生活”;城管则以街头官僚的身份出现,肩负维护秩序的责任。在鲁磨路上,两者的关系不是简单的冲突,而是持续的博弈:攻防、拉扯、协商与默契交织,构成了城市基层治理的图景。

本书基于武汉大学吕德文教授的田野调查,他试图描摹出城管与小贩的群像。小贩们在街头建构出江湖,有秩序、有地盘,也有脆弱性;城管作为弱势部门,则在有限的资源和规则中摸索“兜底”的治理方式。书中刻画了街角、人行道、夜市、临时工、庇护关系等微观场景,试图展现街头行政体系的运行逻辑,以及在灰色地带中生成的秩序。

吕德文认为,街头秩序并非单向度的压制或规训,是一种动态生成的结果,是由无数微观的互动博弈构成的。治理不是抽象的“国家机器”,更像落在具体人身上的日常实践。正是通过一次次的巡逻、谈判与妥协,不同身份的人们才在街头“被迫在一起”,共同塑造出城市空间。

《刺秦:重新认识秦王朝》

世纪文景·上海人民出版社 2025-8

《刺秦》延续了历史作者李开元在《秦谜》中的写作方式,与传统政治史叙述不同,《刺秦》更接近一种“历史侦探”写法,除了对文献的考辨,也进入一种接近小说的历史想象。

这本书以历史推理的方式重新审视《史记·刺客列传》中最著名的段落——荆轲刺秦王。李开元提出了多个反常识的疑问:荆轲是否真的意在行刺?秦舞阳在事件中扮演了怎样的角色?“督亢”究竟位于何处?这些问题试图引导读者走进刺秦现场,检视司马迁笔下的叙事如何夹杂口述传统与虚构成分。

书中不仅止于史实考证,还引入“历史假设”的写作策略:如果荆轲成功刺杀秦王,秦帝国的命运将会如何?如果由扶苏继位,又是否能避免速亡?李开元在假设的同时,也将讨论延伸至李斯与《谏逐客书》的历史作用,他指出,秦朝的速亡并非偶然,而是制度选择与政治格局共同作用的结果,尤其是单一郡县制和贵族阶层的消失,削弱了政权的韧性。

李开元是日本就实大学人文科学部教授,北京大学中国古代史研究中心兼职研究员。主要学术领域为战国秦汉史与史学理论。

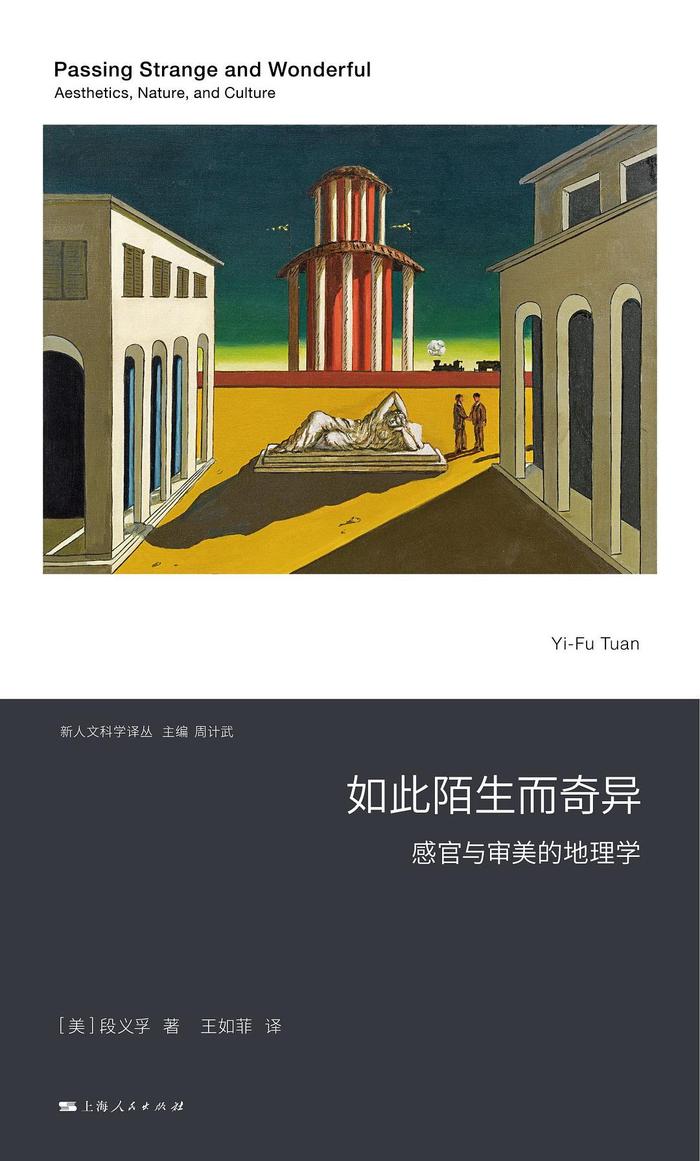

《如此陌生而奇异:感官与审美的地理学》

新行思·上海人民出版社 2025-8-10

在《如此陌生而奇异:感官与审美的地理学》中,人文地理学者段义孚将“美”置于人文地理学的核心位置。这本书从视觉、听觉、触觉等日常经验的环节出发,段义孚追溯这些近感如何塑造我们对世界的感受力,并进一步扩展到艺术、建筑、音乐等文化领域。

书中有一条逻辑线索:审美不仅关乎个人愉悦,更是一种道德性的力量。它既关乎人与环境的亲密关系,也暗示了文化如何通过审美来维系秩序与道德价值。为此,段义孚将目光投向四个不同的文化传统——澳大利亚原住民、中国、中世纪欧洲和现代美国——通过横向比较揭示出审美经验中的部分:人类对美与善的追寻,跨越了地域与历史。

“许多人可能觉得,美尽管很重要,但却是一种‘额外之物’,在基本需求满足之后,我们会乐于身边有它为伴。然而,美其实无所不在,其词根含义暗示了这一点:‘感觉’——并非任何一种感觉,而特指‘经过塑造的’感觉和感知。其反义词的暗示性更明显:anesthetic,‘缺乏感觉’——虽生如死的体验。我们与世上诸多的美越是协调,生命就越有活力,越有乐趣。”

段义孚是人文主义地理学的奠基性学者,在以科学主义为主流的地理学界,他强调不能只以客观数据理解地理环境,更需引入人类感官与情感来探索空间的意义,并先后提出了“恋地情结”、“空间与地方”等重要术语。与《恋地情结》《空间与地方》等作品相呼应,这本书继续深化了段义孚对感官、情感与文化意义的思考。他强调,文化的根本旨趣并非单纯的生产或功利,而在于“使人抵达更好之处”。

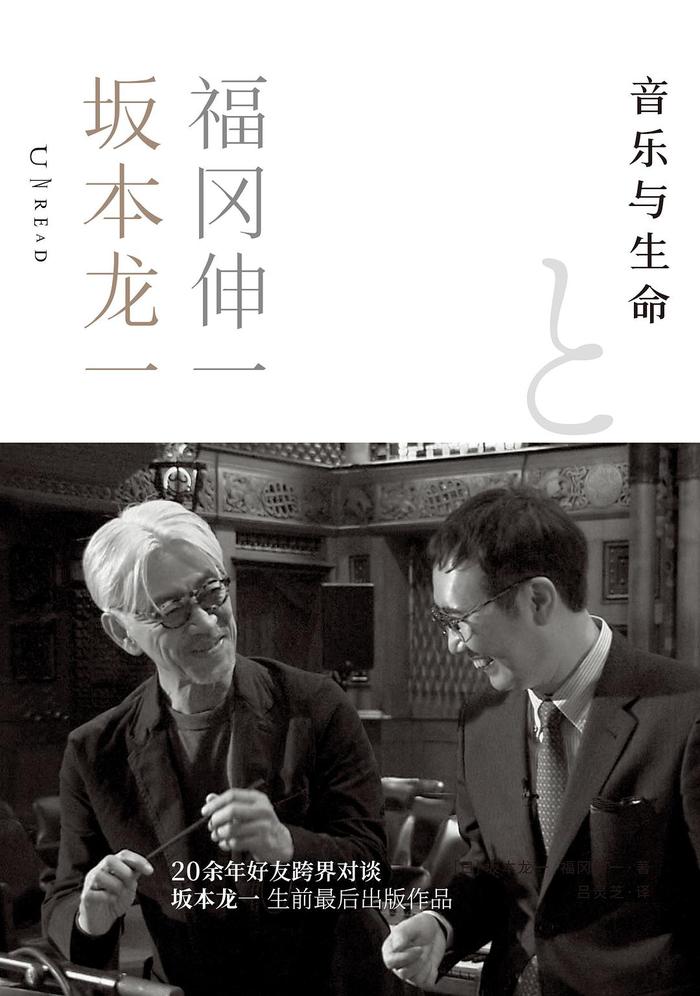

《音乐与生命》

未读·花山文艺出版社 2025-8

《音乐与生命》是坂本龙一生前最后出版的对谈,也是他与生物学家福冈伸一二十余年友谊的合作。两人从各自领域出发,探讨音乐与生命的共通性:音乐的循环、节奏与动态平衡,如何与自然界的生命现象呼应。生命的有限性,又如何激发艺术与思想的创造。

坂本龙一以音乐家之眼,理解生命循环中“呼吸”的节奏:从吸气、吐气到最终“咽气”,生命与音乐一样在动态平衡中展开并消逝。“在我死后,我的身体回归大地,被微生物分解,成为下一代生物的一部分,实现“重生”。这个循环在生命诞生后已经持续了几十亿年,今后也会持续下去。而“我”这个生命现象,只是漫长循环中的一个过程而已。”

福冈伸一则以生物学家的视角,将个体死亡理解为一种“最大的利他行为”——生命资源回归环境,新的生命由此接续。这种跨学科的思考,试图打破音乐与科学的界限,触及世界本源的共同问题:有限与无限、死亡与延续。

全书分为两部分:在纽约公园大道军械库的对谈,从音乐的创作经验切入;在洛克菲勒大学的交流,则延展到生命科学与自然哲学。额外附录则回应了疫情时代的提问,让这场对话与当下现实产生直接关联。

《走,去父亲的水稻田》

广西师范大学出版社 2025-6

在快节奏的现代生活里,我们对“粮食”常常缺乏直观的感受。大米成为超市货架上的一袋商品,和它背后的土地、季节、劳作几乎隔绝。作者周华诚则以散文的形式,记录了稻田一年的四季变化,从一粒种子落入泥土,到一捧大米端上餐桌,既是农事的回溯,也是生命循环的见证。

书写的独特之处在于,它并不局限于自然风光的描绘,也紧紧扣住农人的日常。耕田、插秧、除草、收割,每一道工序都包含身体与汗水的消耗。稻田在这里不再只是自然景观,而是人与自然之间最紧密的互动场域。

粮食并非理所当然,背后是漫长的农事链条与具体的劳动个体,每一粒米的得来,都意味着自然与人力的共同付出。当粮食安全、生态农业、土地流失成为公共话题时,回到稻田,体会季节的循环、农事的节奏与人的情感。