“佳人读书图”是仕女画之一种,盛行于明末清初。该主题的出现缘于女子教育的提高和青楼文化的高涨,以及文化修养成为评价女性的重要标准。这类画作的早期例子着重表现女子阅读的行为而非阅读的内容,但18世纪初期出现的一批作品细致地描绘出女子手中书卷的文字及页面设计。

一 “佳人读书图”的产生

“佳人读书图”是仕女画之一种。仕女画的起源常被追溯到遥远的古代,但它成为一个流行画种的时期实际上是在明代中叶,大约从15世纪中期到16世纪上半。在此之前,中国美术中或存在类型化的美人形象但未形成独立画科(如唐代),或出现了仕女画的概念但流行范围有限(如宋代和元代)。自明代中期以降,表现仕女或美人的图像得到普及,迅速融入当时的流行文化,与江南地区蓬勃发展的商业经济及青楼文化产生了尤为密切的关联。

也是从这个时期开始,仕女画(亦称美人画)逐渐固定为两大模式,一是单人或双人的女性形象,二是女性人物的集体呈现。每类之中又有若干变体,如单独女像可以是无名佳人或神话人物,集体女像则可结合历史想象演绎出《百美图》《汉宫春晓》等鸿篇巨制,或被纳入一年四季以构成女性活动的 “月令”。随着美人图像的普及,在内容和形式上也出现了更细致的类别,其中一个日渐壮大的类型是表现理想化的女子阅读书籍的图像,可称为“佳人读书图”。

图一 明仇英《汉宫春晓图》卷(局部) 台北故宫博物院藏

这类图像的较早例证包括明代仇英的《汉宫春晓图》卷〔图一〕 和旧题五代周文矩《仕女图》轴〔图二〕。前者在长卷中绘出两名同卧共读的宫女,后者以立轴呈现一位面如银盆的端庄女性,手执书卷坐于茂密的梧桐树下。画家围绕着她描绘出石桌、雕栏、湖石、野花、斑竹、白猫、蝴蝶、禽鸟等形象,构成恬静而富有生气的室外环境。人物的开脸和以石栏界定空间的方式属于明代风格,因此推定此卷可能作于明代后期。

图二 佚名(旧题周文矩)《仕女图》轴 台北故宫博物院藏

“佳人读书图”在明末清初达到高峰,作者除商业画家外也包括陈洪绶这样的名家。虽然“双人共阅”的构图仍然延续,但单人式样成为无可争辩的主流。画中女子都手执书卷,有的沉浸于专心阅读,有的则出神冥想,将目光从书页上移开。陈洪绶《隐居十六观》册中的“缥香”是属于后一模式的佳作〔图三〕。这帧清淡素雅的小幅水墨画描绘一位坐在秀石之上的闺秀,背后数杆修竹衬托出她的挺直身姿。她手擎书卷,但从书页上抬起双目,直直地凝视远方,似乎思绪已被书中文句带走。

图三 明陈洪绶《隐居十六观》册之“缥香” 台北故宫博物院藏

一幅钤有冷枚印章 《仕女图》轴,同样表现了这种出神状态中的读书女子形象,但更为强调人物的心理状态〔图四〕。画中女子倚坐在一架树根拼成的瘿木坐榻上,身边是一函打开的书匣,她正在阅读其中一卷。似被书中文辞触动,她将卷面朝下扣在榻上,右手轻抚脸颊,游离的目光透露出内心的涟漪。这幅画虽然未必为冷枚亲绘,但对读书女子心理状态的表现相当微妙。此外,画中人的正面角度以及画幅的立轴结构和可观尺寸(纵163.4厘米,横97.6 厘米),都使这幅无名美人像具有了“肖像”的意味。

图四 传清冷枚《仕女图》轴大英博物馆藏

若干原因造成了“佳人读书图”的流行。一是女性教育水平自明代起显著提高,女子读书有所普及,才女数量大大增多并成为文学艺术的表现对象。这一情况在胡文楷的《历代妇女著作考》中得到清楚反映:此书著录了中国传统女作家4000余人,其中从汉代到元代不超过120人,而明朝一代就达到近 250人,到清代竟上升至 3660人。类似证据还包括许夔臣于道光初年出版的《国朝闺秀雕华集》,包括了 493位当代女诗人,诗作1486首;以及恽珠的《国朝闺秀正始集》,收入了933位清代女诗人,诗作1736首。正如不少学者指出的,这些数据反映出在女子教育水平提高的基础上,“才女文化”在明清时期得到蓬勃发展。

“佳人读书图”迅速发展的另一个原因,是随着才女文化和青楼文化的高涨,文化修养成为评价女性的一项重要标准。如明末清初文人卫泳所作《悦容编》,可说是提供给男性士人的一份女性鉴赏指南,经张潮(活跃于1676年-1700年)收入《昭代丛书》后流传益广。此文包括十三节,题为 “随缘”的首节泛论与美人的知遇,随后各节专论美人的各项标准,包括居所、妆饰、雅供、活动、侍女、年岁、姿态等。卫泳在写到美人的日常活动时特别强调阅读和写作,说“女人识字,便有一种儒风,故阅书画是闺中学识”;又说美人需以“时令烹茶、浇花、焚香、披图、展卷、捧砚、磨墨”。徐震(活跃于1659年-1711年)的《美人谱》与《悦容编》内容相近而略晚,此文原为他所编《女才子书》(亦称《美人书》)前言,后单独出版,广为流传。徐震把卫泳对美人的描述压缩成更便于查阅和记忆的细目,如描写闺房中物件时列举了笔墨纸砚以及女性诗集等书籍,把闺房的主人想象成具有文学修养的女子。

值得注意的是,卫泳和徐震笔下的理想美人及其环境和物件,也都是当时仕女画的内容。如果说二人以文字描写出美人的举止和环境,当时的画家们则以图像进行着同样的工作,以同样的标准建构出男性期待的典型美女。李渔因此在《闲情偶寄》中径直从男性观者的角度,谈论读书女子的“画意”——用今天的话说就是这种形象的视觉价值:

妇人读书习字,无论学成之后受益无穷,即其初学之时,先有裨于观者:只须案摊书本,手捏柔毫,坐于绿窗翠箔之下,便是一幅画图。班姬续史之容,谢庭咏雪之态,不过如是,何必睹其题咏,较其工拙,而后有闺秀同房之乐哉?噫,此等画图,人间不少,无奈身处其地,皆作寻常事物观,殊可惜耳。

图五 明陈洪绶《闲话宫事图》轴(局部)沈阳故宫博物院藏

李渔描写的场景出现在陈洪绶的一幅画作里〔图五〕。其画题《闲话宫事图》为后人所加,认为此画描绘的是东汉末年音乐家伶元与其妾樊氏共谈宫廷往事的情景。这个解读很可能是正确的,但如果就画论画的话,它表现的是一名男士沉默地观望着面前的读书女性,后者犹如从一幅佳人读书图中移来,成为此画中被观赏的对象。

二 诗集入画

在以上提到的例子中,女子所执的书卷都无字——有的只有空白页面,有的打着未填文字的界格,书封上也从不标明书名。这种约定俗成的做法意味着:画家意图表现的并非是女子阅读的内容,而是阅读的行为和场景,就如李渔所说:“只须案摊书本,手捏柔毫,坐于绿窗翠箔之下,便是一幅画图。”欣赏这些图画的观者并不会追问“她在读什么书”?画中的空白书页从一开始就否定了这类问题,而是把观者的视线引导到读书女子的体态和容貌、所处的环境,以及无名书卷引起的情绪反应。

但这个规范在18世纪初期遇到了挑战:几幅水平极高的“佳人读书图”背离了“无字”模式,在女子手中的书卷上细致绘出带字的书页,甚至以近乎“照相写实主义”的精确性,模拟木板印刷书籍的所有特点,包括正文、批注、界行、卷数、天头、地脚、鱼尾、象鼻等,笔者将这类图像称为 “新样佳人读书图”。目前知道至少三幅这类画作,都是精工细作的大型作品。以下先对其加以介绍,继而讨论它们之间的异同及可能的作者。

图六:1 清佚名《美人展书图》轴《胤禛十二美人屏》之一故宫博物院藏

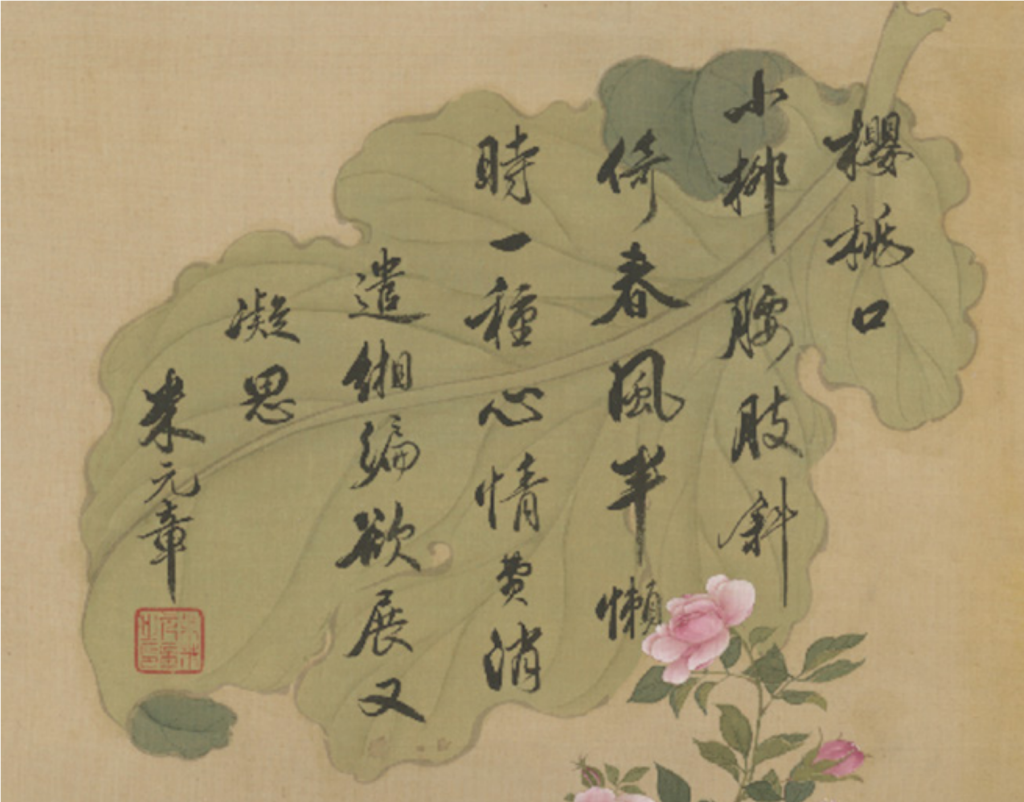

笔者对三画之一的关注可以追溯到三十多年前。那时,两位在美国大学任教的中国文学史家魏爱莲(Ellen Widmer)和孙康宜(Kang-I Sun Chang)开启了有关中国女作家学术项目的研究,侧重于对明清时期的女性作者及其写作的讨论。笔者受邀参加,为二人编辑的文集贡献了一篇文章,文中讨论了现在广为人知的《胤禛十二美人屏》(以下简称《十二美人屏》),聚焦于其中绘有执书女子的一幅,以下称为《美人展书图》轴〔图六:1〕。画中女子身穿一袭素雅的淡绿罩衫,斜坐在拜桌旁的螺钿鼓凳上。淡黄色的方桌似以花梨木制成,大理石桌面上摆放着瓶花、鼻烟壶和函套微启的一函线装书。桌后墙上装饰着书画贴落,上为横卷状的设色山水,下部的叶形贴片上展示出米元章(即米芾)的书法,所写的诗句呼应着画中女子的仪态:“樱桃口小柳腰肢,斜倚春风半懒时。一种心情费消遣,缃编欲展又凝思。”〔图六:2〕墙左方是一个隔间,挂起的帘幕后露出一扇圆窗,窗外长着几竿绿竹,窗下是一架瘿木高几,上面陈放着黄铜香炉和螺钿小盒。

图六:2 清佚名《美人展书图》轴(局部)

此画纵184.6厘米,横97.7厘米,是十二幅同样尺寸仕女画中的一幅。朱家溍最早根据一则清宫档案材料,将这套画确定为从圆明园“深柳读书堂”围屏上拆下的“美人绢画十二张”。虽然不具画家署名,但画中女子闺房里陈设的书法作品上题有“破尘居士”款并钤有“壶中天”“圆明主人”印,这都是爱新觉罗·胤禛——即后来的雍正皇帝——登基之前所用的别号。说明这套画是胤禛为雍亲王时绘制的,制作时间应在他1722年登基之前。

图六:3 佚名《美人展书图》 轴(局部)

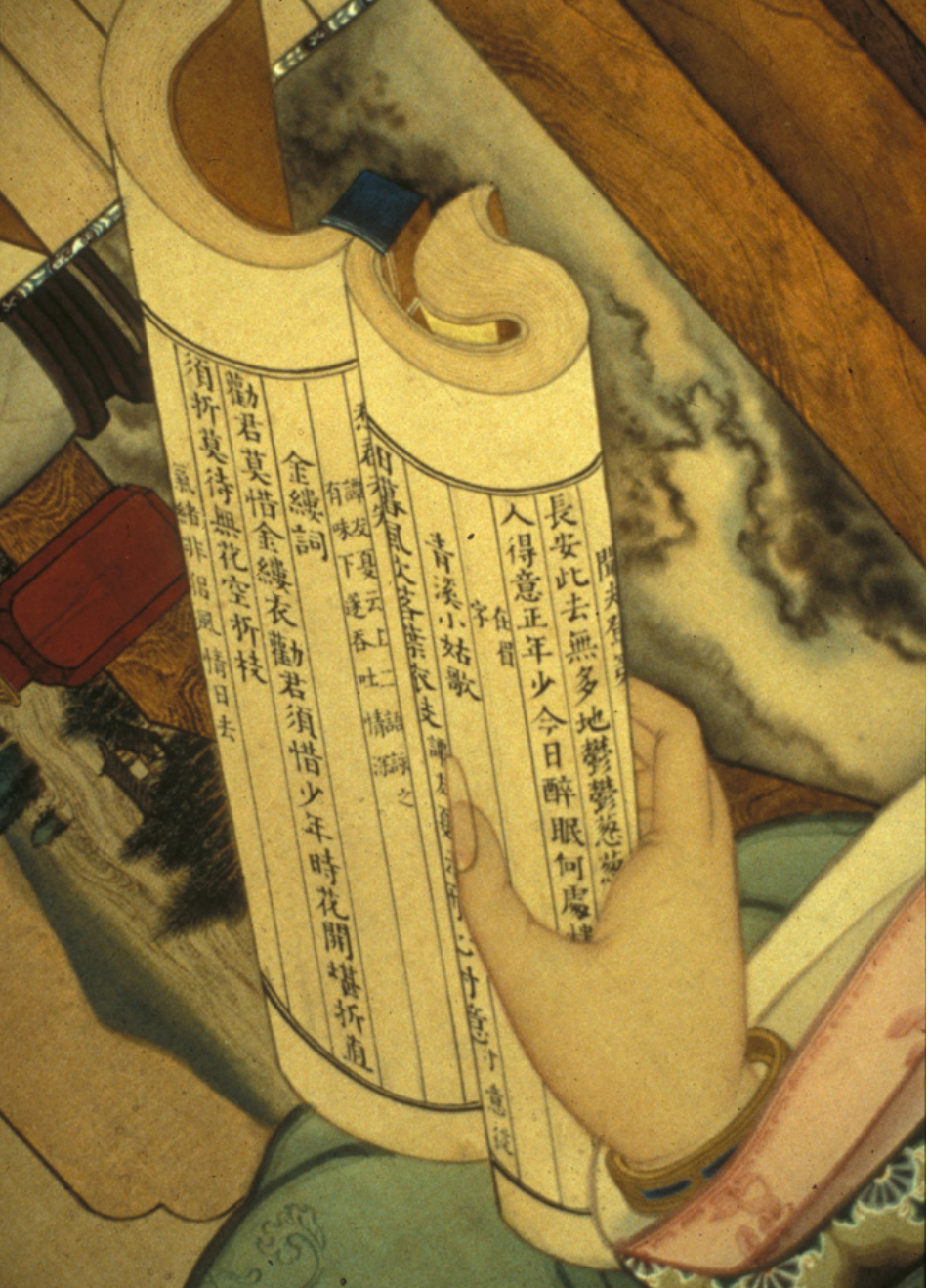

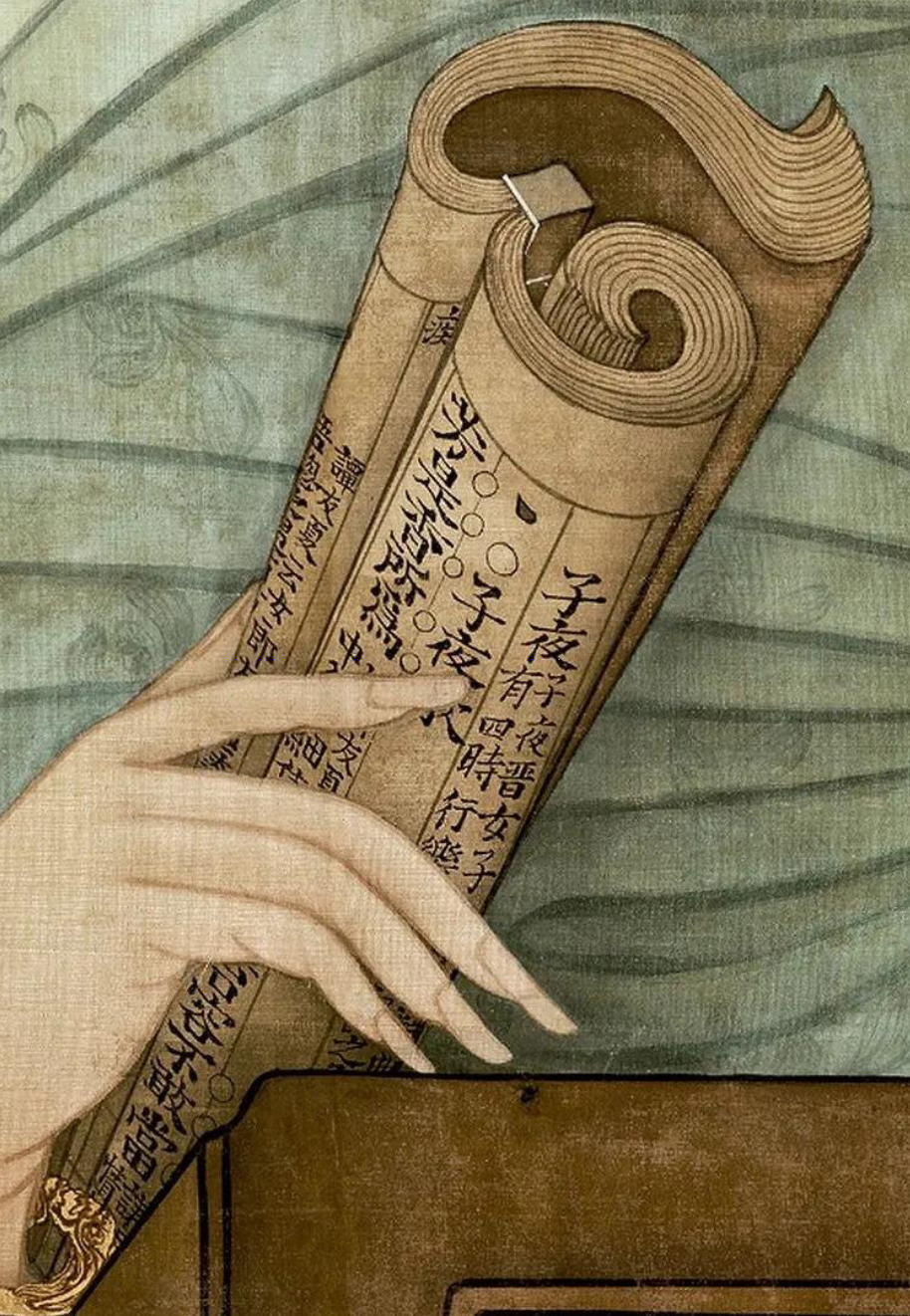

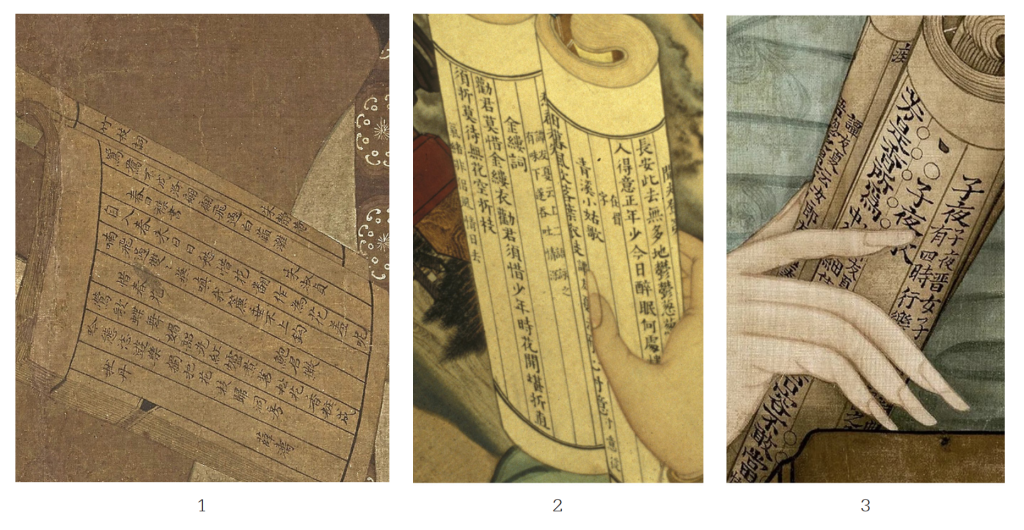

如同陈洪绶册页和冷枚款《仕女图》所示〔见图三,图四〕,这张画中的女子也把目光从手中书卷上移开,恍惚的面部表情透露出微妙的内心活动。但她拿着的书不再无字,而是清晰地显示出书页上的内容。当我在20世纪90年代初开始研究这幅画的时候,我很想知道她所读的是什么书,但当时还没有高清图像发表,直到1993年在故宫博物院看到原画时,才了解到画中美人翻开的书页上载有三首诗,分别是右页上的《闻夫登第》和《青溪小姑歌》,以及左页上的《金缕词》〔图六:3〕。前两首诗或被女子的手指部分遮挡,或位于两页夹缝之间,只有唐代歌姬杜秋娘作的《金缕词》被完整显现,词曰:“劝君莫惜金缕衣,劝君须惜少年时。花开堪折直须折,莫待无花空折枝。”虽然有人认为此诗有励志之意,但它历来被作为情诗看待,如杜牧在《杜秋娘诗并序》中将其与杜氏被唐宪宗宠幸之事相联;清人沈德潜在《唐诗别裁》中称其”词气明艳,近于情语”。笔者因此提出这幅画所表现的,是画中女子因读此诗而思念起不在场的情郎。

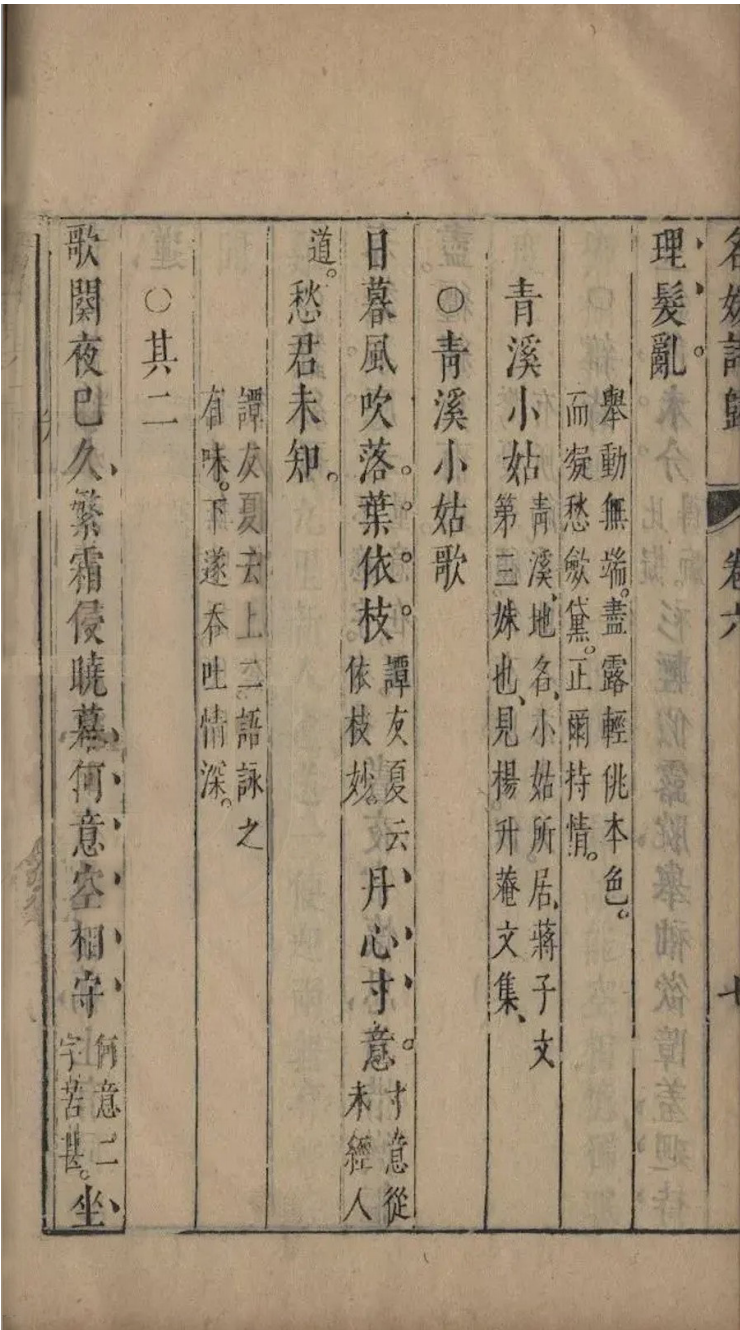

该文被翻译成中文之后,当时在中国国家图书馆担任博士后的张波女士对画中之书作了专门研究。她首先指出书页上露出的另外两首诗也表达女子心理——《青溪小姑歌》唱道“日暮风吹,落叶依枝。丹心寸意,愁君未知”,描写的是年轻女子暗恋中的痴情;杜羔妻赵氏的《闻夫登第》传达了她听到丈夫登第后的复杂情感:“长安此去无多地,郁郁葱葱佳气浮。良人得意正年少,今日醉眠何处楼。”诙谐之中带着夫妻的调侃。

图七 《名媛诗归》书影

根据这三首诗的共存、诗后的批注以及书页的行款,张波认为画中描绘的书卷应是假名钟惺(1574-1624)编纂的《名媛诗归》。钟惺是明末文学家,湖广竟陵(今湖北天门市)人,万历三十八年(1610)进士,曾任工部主事,后任福建提学佥事,不久辞官归乡,闭户研读史书,与同里谭元春(字友夏)共选《唐诗归》,名扬一时,世称“钟谭”。书商因此假托钟惺之名编刻了《名媛诗归》以吸引读者,又在书中加入了谭友夏的评点。而后一特征成为断定画中书卷为《名媛诗归》的一项主要根据:跨越两页的《青溪小姑歌》虽部分被遮挡,但诗末的评注清晰可见:“谭友夏云:上二语咏之有味,下遂吞吐情深。”〔见图六:3〕与《名媛诗归》中的批注完全一致〔图七〕。

张波还有一个富有意义的发现:在把画中书页与《名媛诗归》进行比较后,她发现虽然画家模仿了原书的行款和字体,但并未如实描绘特定书页,而是从各卷中挑选出这三首诗拼合在画中的对页上,并特别突出了《金缕词》的位置。由此,我们可以认为画中的书既是真实的也是虚构的,画家以《名媛诗归》作为所绘书卷的原型,但根据画作的需要呈现出特选的诗作。

图八:1 清冷枚《春闺倦读图》轴 天津博物馆藏

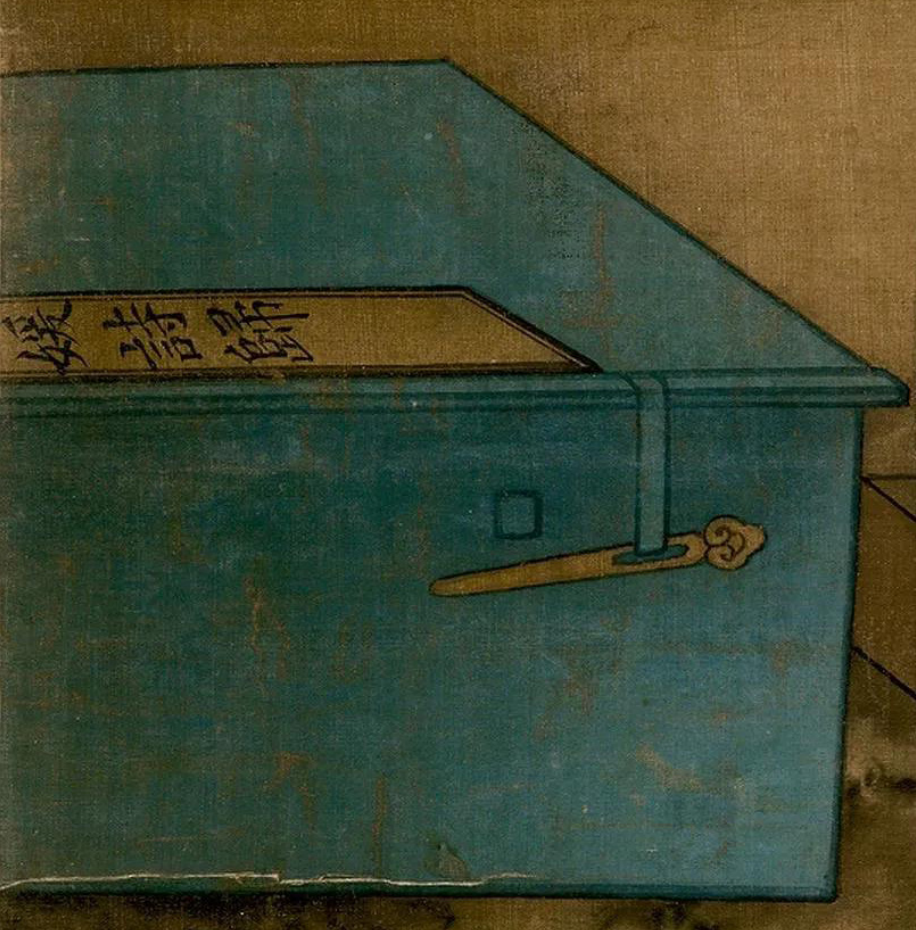

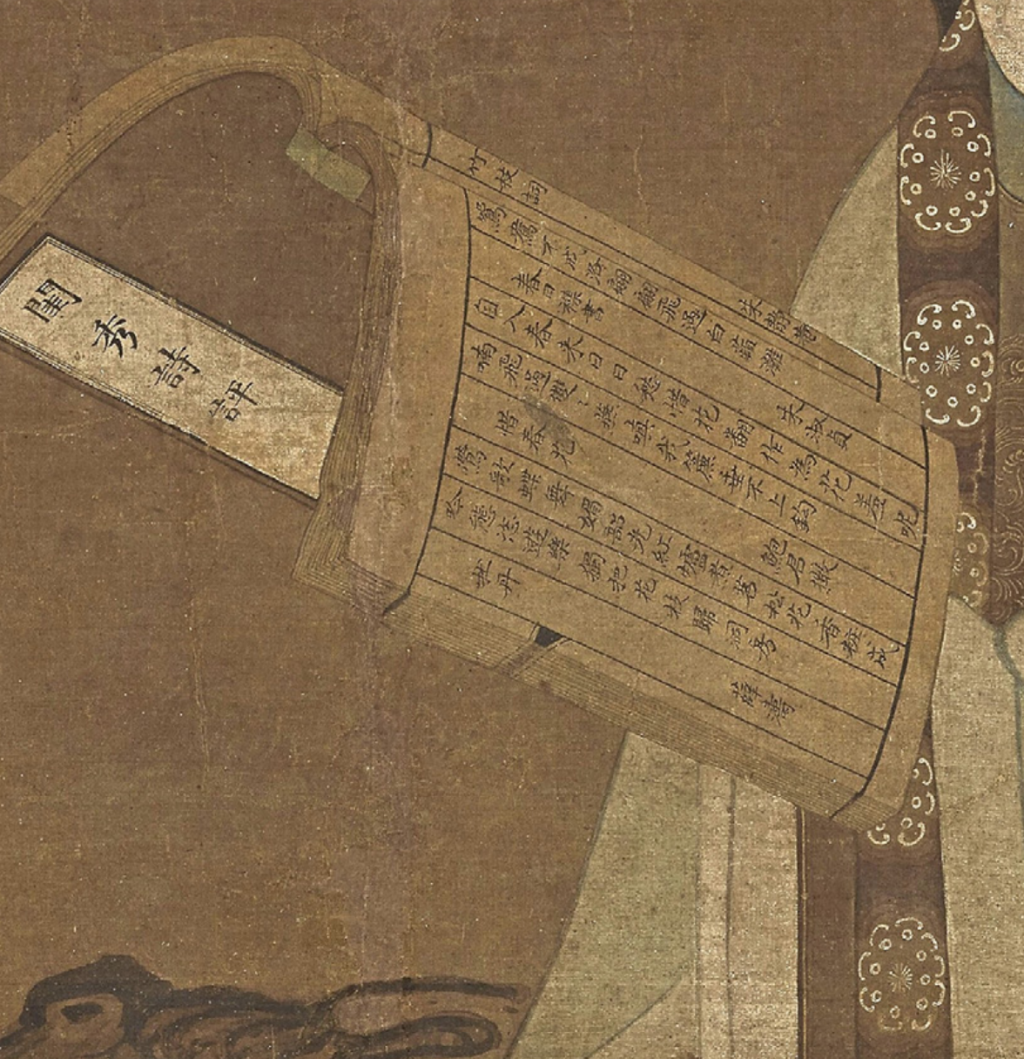

第二幅包含“有字书”的“佳人读书图”是天津博物馆所藏《春闺倦读图》轴〔图八:1〕。这是一幅大型立轴,画芯纵175厘米,横104厘米。画中满族装束女子的穿戴雅致而富丽:淡绿的立领长衫上遍布暗花,宽大的织绣袖口镶嵌着宝石,手腕上戴着双龙抢珠金镯,头上以发巾笼住青丝,插戴着点翠花簪。她耳朵上戴着三只金耳环——这是称作“一耳三钳”的旗人妇女习俗。她斜倚着大理石面的方拜桌,左手托颐,右手拿着卷起的书卷,右腿半跪在开光的碎瓷鼓凳上,左脚边是一只回首张望的小犬。女子身后立着一架盘根错节的瘿木高几,上面的塑贴青瓷瓶中插着盛开的娇艳月季,旁边放着铜香炉、扁圆红漆盒和插着铜箸和灰押的小瓶。女子所倚的方桌上摆着放着佛手柑的红釉盘,盘后的蓝色书函被左方画框切割,只显出题签中的“媛诗归”三字。当时的观者犹豫片刻,便会猜到书的全名当是《名媛诗归》〔图八:2〕。

图八:2 清冷枚《春闺倦读图》轴(局部)

书函的另一细节是函侧松开的骨签,意味着女子手执的书卷来自盒中,是《名媛诗归》中的一册。由于展开的书页被女子手指遮挡,观者只能看到页上的断续诗文〔图八:3〕。最引人注目的是《子夜□》诗题,随后是“芳是香所为,□容不敢当”两句,以及下页起首处的小字评语:“谭友夏云:女郎⋯⋯”将这些字句与《名媛诗归》对照,可知是该书卷三所载的《子夜歌》第二首,完整诗句为:“芳是香所为,冶容不敢当。天不夺人愿,故使侬见郎。”诗后的评语为:“谭友夏云:女郎有极夸口语,有极谦让语 。总之遇有情人,夸口亦妙,谦让亦妙。”

图八:3 清冷枚《春闺倦读图》轴(局部)

图八:4 清冷枚《春闺倦读图》轴(局部)

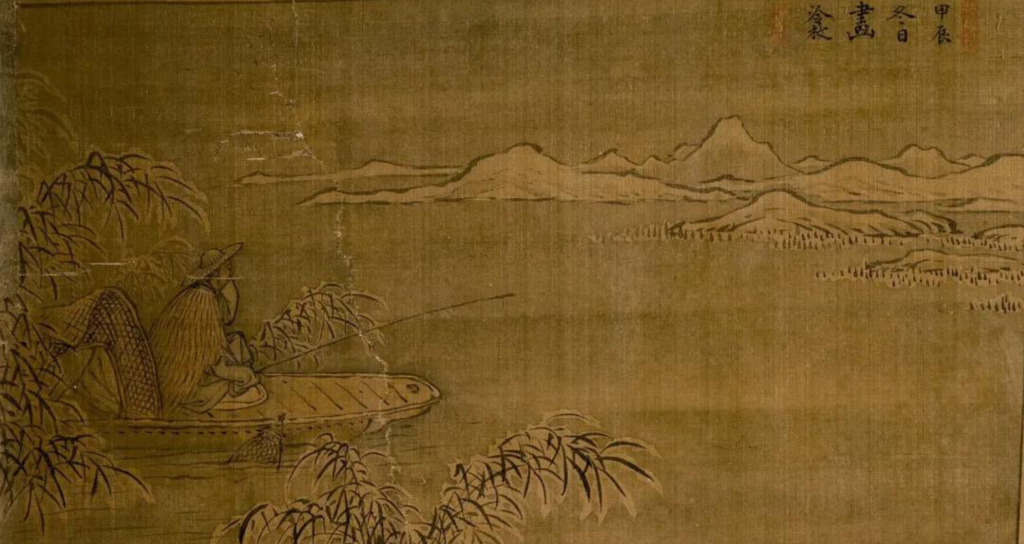

这幅画的另一重要特点,是画家把题款隐于一幅“画中画”里。这是后壁上的一幅《寒江独钓图》贴落,描绘冬日江边苇丛中,披着蓑衣的渔夫坐在小舟之上〔图八:4〕。画幅右上方题有“甲辰冬日画,冷枚”七字,既是这幅画中画的落款,又是整幅《春闺倦读图》的署名。“甲辰”为清雍正二年(1724)。

图九:1 清佚名(原题盛师颜)《闺秀诗评图》轴美国国立亚洲艺术博物馆藏

第三幅“有字书”“佳人读书图”为美国国立亚州艺术博物馆(原弗利尔美术馆)藏《闺秀诗评图》轴〔图九:1〕。此画纵134.6厘米,横86.4厘米,虽比上两幅略小,但在单人仕女图中也属于大型作品。据该馆档案,此画为查尔斯·弗利尔(Charles Freer)于20世纪初从上海古玩商、博远斋主人游篠溪处购得。画幅右方的 “宋盛师颜闺秀诗评图”题签,明显为后加的伪款,从内容、构图、风格等方面判断,这幅画无疑是一幅清代早期作品。

图中女子身穿汉装,端坐在一张铺着绣花坐垫的瘿木榻上。她下垂的右手抚着一只带提梁的铜手炉,身后朱漆架上的开片磁盆里装着佛手柑,榻前放着一只斑竹鼓凳,托着盛有纸笔的铜缶。女子虽着衣素雅,但仔细观察就会发现身份并不一般:她头上的高髻插着带有珍珠流苏的黄金凤钗,耳垂上悬着宝石耳坠,淡绿对襟长衫的领口和袖口上装饰着精致的刺绣团花,腰间垂下的白玉同心坠隐喻着夫妻的缘分。

图九:2 清佚名《闺秀诗评图》轴(局部)

与上两幅里心有所思、离卷侧目的女子不同,这位女子正在专心阅读手中书卷。书封上的《闺秀诗评》标题清晰可见,打开的书页上展现出三首诗和一条诗题,从右至左为朱静庵的《竹枝词》、朱淑真的《春日杂书》、鲍君徽的《惜春花》和薛涛的《牡丹》〔图九:2〕。根据张波的研究,在数种题为《闺秀诗评》的明清女性诗集中,只有明末杭州进士刘士辑选的《闺秀诗评》包括了这四首诗,应是画家所本。

与《美人展书图》对《名媛诗归》的使用方式相同,此画作者也从《闺秀诗评》的各卷中挑选出几首诗,打乱时代放在同一页上。右起第一首为明代朱静庵的《竹枝词》,只显示出该词的后两句:“惊起鸳鸯不成浴,翩翩飞过白滩。”该词前两句为“横塘秋老藕花残,两两吴姬荡桨还”。随后的两首抄录了全诗和下半阙,分别为宋朱淑真 《春日杂书》:“自入春来日日愁,惜花翻作为花羞。呢喃飞过双双燕,嗔我期帘垂不上钩。 ”及唐鲍君徽 《惜春花》:“莺歌蝶舞媚韶光,红炉煮茗松花香。妆成吟态恣游乐,独把花枝归洞房。”(该诗前半阙为:“枝上花,花下人,可惜颜色俱青春。昨日看花花灼灼,今日看花花欲落。不如尽此花下欢,莫待春风总吹却。”)

可能由于页面空间的限制,第四首唐代薛涛的《牡丹》仅写下了诗题和作者。熟悉此诗的观者会在心中默诵:“去春零落暮春时,泪湿红笺怨别离。常恐便同巫峡散,因何重有武陵期。传情每向馨香得,不语还应彼此知。只欲栏边安枕席,夜深闲共说相思。”总体来看,四首诗吟咏的都是年轻女子的“伤春”情愫,以“惊起鸳鸯不成浴”(《竹枝词》)、“自入春来日日愁”(《春日杂书》)、“独把花枝归洞房”(《惜春花》)、“去春零落暮春时,泪湿红笺怨别离”(《牡丹》)等句点出。

三 三画异同

这三幅画有什么关系?它们为何人所作?由于没有直接文献证据,回答这些问题的唯一方法是从画作本身入手,仔细比较它们的主题、构图、人物、环境、物件及艺术风格。这些观察将显示出它们的异同,进而带领我们探索画幅的作者。

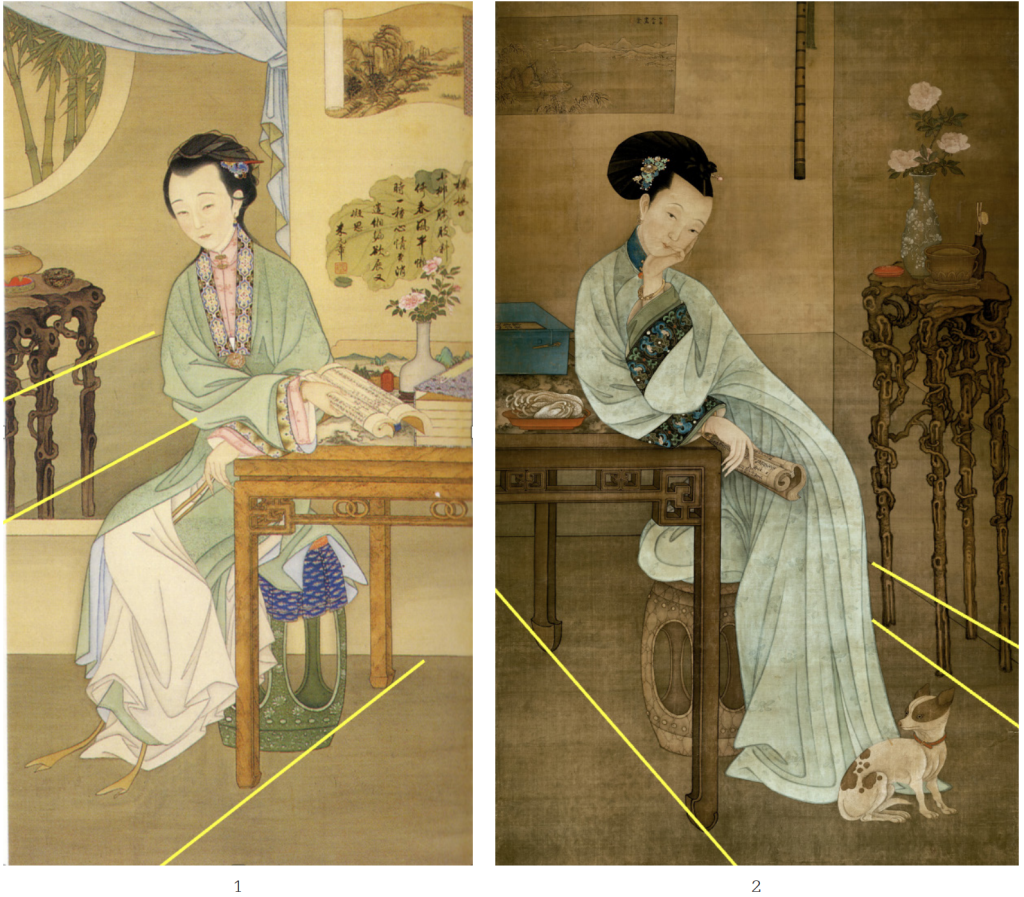

三画之中,《美人展书图》轴和《春闺倦读图》轴〔见图六:1,图八:1〕的相似之处相当清晰,已经引起不止一位学者的注意。首先从主题看,两画描绘的人物都是具有书卷气的上层女性,画家也在特意表现她们阅读中思绪飘荡、目光离卷的瞬间。两人所读的书都是《名媛诗归》,书页上的最醒目诗作:一为《金缕曲》、一为《子夜歌》——都是以女子口吻表达恋情。

图十 透视角度比较1.《美人展书图》 2.《春闺倦读图》

从画幅结构看,《美人展书图》轴纵184.6 厘米,横97.7厘米;《春闺倦读图》轴纵175厘米,宽104厘米,都属于明清仕女画中尺寸最大的一类。而在构图方面,画家把人物置于前景,占据了五分之三至五分之四的画面高度。在描绘室内空间时,两画都采用了从欧洲引入的透视画法(即“线法”),地面和方桌、高几等家具都以40-45度的角度向内延伸〔图十〕;为了强调空间的深邃,《美人展书图》特意在读书女子身后布置出一个隔间,掀起的门帘和墙上的圆窗进而显示出空间的递进。

两画画家都使用了两种物品以构建女子所处的室内环境:一是后壁上的书画,一是家具和物件。以前者而言,两画都包括了画中画:上文谈到《春闺倦读图》含有一幅《寒江独钓图》贴落;《美人展书图》中后墙上的山水画与之相似,岸边也有一条载着隐士的小舟。这类图像不但起到装饰室内空间的作用,而且隐藏着有关画家或主顾的信息。《春闺倦读图》中的“画中画”题款隐含了整幅画的作者;《美人展书图》中的书法作品虽题为米元章作,但正如学兄杨新证明的,所写的诗作实际上是“圆明主人”胤禛的作品。

再看家具和物件,两画中的仕女都斜倚着倾斜角度相似的方拜桌(见图十),桌面都镶着黑白相间的大理石,桌下的坐具都是开光式的圆形鼓凳,桌上也都放着书函,与女子手中的书卷相互呼应。其他的相同摆设包括铜炉、香盒和插着粉红月季的花瓶。另一特别值得注意的共同因素是玲珑通透的瘿木高几,瘿木又称影木、天然木,以扭曲的自然肌理和树瘤造成特殊的美感。这两幅画中的木几不但使用了同样的材料,而且造型和画法如出一辙。两画虽然也含有一些不相重复的图像——如《春闺倦读图》中墙上挂着的竹箫和女子脚下的小狗——但比起共同的器物说来只是少数。

图十一:1 《春闺倦读图》中的佛手柑图 2 《闺秀诗评图》中的佛手柑

转到《闺秀诗评图》轴(见图九:1),其主题、人物尺度以及对家具和物件的选择,也都与上两幅画相当接近——仕女在画中占据相同比例,也在阅读一本女性诗集,榻边同样放着一个圆形鼓凳。从绘画风格看,榻上的佛手柑不但见于《春闺倦读图》中,而且使用了类似的密集白点表现果皮的质感〔图十一〕。

图十二 瘿木家具1.《美人展书图》 2.《春闺倦读图》 3.《闺秀诗评图》

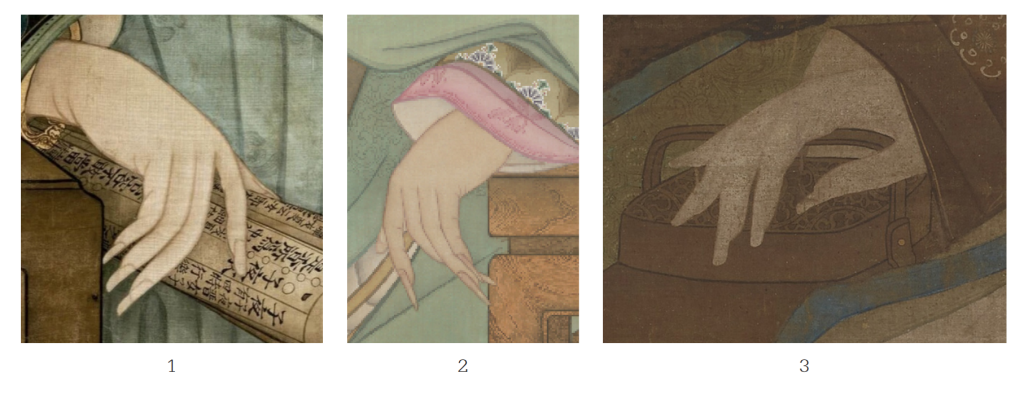

总体来看,三幅画都包括了造型奇特的瘿木家具,以强烈的明暗对比显示出凹凸的表面和透空的形状,似乎画家希望以此显示表现立体感的能力〔图十二〕。三画对仕女手部的描绘也很相似,都在显要的位置上突现出纤纤玉指的优雅轮廓〔图十三〕。衣衫的描绘方式可作为风格分析的另一着眼点:三画作者都非常重视衣衫整体轮廓的视觉吸引力,尤其赋予衣裙的触地部分以复杂的边线,以拖地的裙带强调出来。在衣纹的画法上,三画都以刚健的线描结合细腻的晕染,造成简结明了的线性结构。流畅的垂直线条转化为锐利的转折,并在尖锐的转角中加上一划竖笔〔图十四〕。这种富有特性的做法出现在所有三幅画中,几乎可以看成是画家的“风格密码”。

图十三 三画中女子的手1.《春闺倦读图》 2.《美人展书图》 3.《闺秀诗评图》

图十四 衣纹画法1.《美人展书图》 2.《春闺倦读图》 3.《闺秀诗评图》

但与其他两画相比,《闺秀诗评图》轴也显示出两个重要的不同之处,透露出其创作时间相对较早。一是对环境的描绘:画家沿循着传统肖像画的常规,以空白背景衬托主体人物,而没有像另两幅画那样,跟随欧洲模式绘出三维室内空间。另一不同点是女子所读的书籍:虽然也是女性诗集,此画所绘之书是《闺秀诗评》,其他两画则是《名媛诗归》。为何发生这一变化?

上文说到《闺秀诗评》为明末杭州进士刘士编纂,此书实际上并非单独刊行,而是作为刘氏所编《兰雪斋增订文致》的第八卷。《兰雪斋增订文致》出版于明崇祯元年(1628),前七卷收集了历代作家的“轻匀细丽、笔手俱妍”的小品文;《闺秀诗评》作为附录放在最后的第八卷中。此卷虽于明末清初在一定范围内流行,但其长度和知名度都远不如《名媛诗归》,后者在三十卷中选编了历代348位女诗人的1577首诗,并包括了评点和作者小传。虽然王士祯在清初已指出此书为书坊假借钟惺之名编纂,但它在朝野之中持续流行,主要原因至少有四个:一是钟惺和评注者谭元春(也可能是此书的实际编者)此前评选的《唐诗归》享誉晚明文坛,托于二人名下的这部文集也易于吸引读者;二是此书虽然不是钟惺本人编选,但它确实秉承了钟、谭二人代表的“竟陵派”主旨,推崇诗的 “清” “幽” “厚” “灵”等特质,在选择女性诗作时以“发乎情,根乎性”“天然去雕饰”作为主要准则;三是此书包括了属于不同阶层的女诗人,并提供了关于其生平和著作的丰富信息,有的小传读起来如同优秀的文言短篇;四是书中诗评常显示主流男性立场,或告诫女子必须遵守儒家妇德,或根据历史先例要求后宫女子不得逾矩。这些特点可以解释为何此书一方面得到了大量女性读者,一方面也获得了清宫权贵的首肯——它在《十二美人屏》上的出现必定需要得到胤禛的同意。虽然由女性编纂的历代女子诗集——如清人王端淑编的《名媛诗纬》和季娴编《闺秀集》——业已出现于顺治至康熙年间,《名媛诗归》所代表的更为主流的男性立场,很可能是它为何出现在《十二美人屏》中的一个主要原因。

图十五 仕女手中的书卷1.《闺秀诗评图》 2.《美人展书图》 3.《春闺倦读图》

三幅画描绘书卷的方式也透露出时间的先后。《闺秀诗评图》中的书卷尚不太强调对实际书页的刻意模仿,仅简单勾画出页上的界格,以手写体抄录诗文〔图十五:1〕。但在《美人展书图》与其后的《春闺倦读图》中,画家对木版印刷的效果进行了愈益细致的模拟〔图十五:2-3〕。书页上的诗文也从全然披露到部分掩盖——画家似乎有意将观者带入一场游戏,检验她们对半掩诗作的熟悉程度。由于这些诗都是女诗人的作品并使用了女性的口吻,画的假想观者应该也是女性。

(本文为摘选刊发,作者单位为美国芝加哥大学美术史系暨东亚语言文明系,全文原刊于《故宫博物院院刊》2025年第11期。)